2025.03.25

日立ソリューションズが運営するコミュニティ「ハロみん」は、2025年1月28日に「GLOBAL TREND NOW ~CESほか大型カンファレンスからみる2025年海外トレンド~」を開催しました。

本イベントでは、「CES」参加歴11年でグローバルトレンドを14年間見ている株式会社日立ソリューションズの市川博一や、シリコンバレーに赴任中のHitachi Solutions America, Ltd.の田中秀治・青木恒存が、「CES 2025」「AI Summit New York 2024」「NRF Retail's BIG Show」から得られた2025年のトレンド予測について話しました。

また、特別ゲストであるサグリ株式会社 代表取締役 CEOの坪井 俊輔氏による基調講演と、「2025年のグローバルトレンド・成功戦略」などをテーマに市川とのパネルディスカッションをお届けしました。

本イベントレポートでは概要とポイントをご紹介します。

<登壇者>

特別ゲスト:坪井 俊輔 氏

サグリ株式会社 代表取締役CEO

株式会社うちゅう 創業者

市川 博一

株式会社日立ソリューションズ グローバルビジネス推進本部

チーフイノベーションストラテジスト

田中 秀治

Hitachi Solutions America, Ltd.

Director, Business Development & Alliances

青木 恒存

Hitachi Solutions America, Ltd.

Business Designer, Business Development & Alliances

AIエージェント活用は用途の明確化とスモールスタートがポイント - 「AI Summit New York 2024」報告

シリコンバレーに赴任中の青木からは、「AI Summit New York 2024」で得られたAIトレンドキーワードについて報告しました。

AI Summitは、投資家やテクノロジースペシャリストなどが4,000名以上、出展社が100社以上参加し、最先端の商用AIアプリケーションやAI導入のためのネットワーキングが行われる、Informa社主催のカンファレンスです。

その中のセッションで、「マルチAIエージェント」「AIoT」「AI Sustainability」「ROI」「ガバナンス」「人財の採用・育成」の6つがAIトレンドキーワードとして登場。各キーワードに関して事例やポイントが紹介されました。

AIエージェント活用においては、AIの用途の明確化と高品質なデータの使用が最重要ポイントとして取り上げられていました。収集した適切なデータをもとにスモールスタートで検証し、目的の挙動が確認できたらデータセットを拡大する、という進め方が大切ということです。

また、AIoTの事例として、IoT × AI × ICTの技術で都市の3Dデジタルツインを作成し、火災リスクや救急対応の最適化を実現したテキサス州オースティン市の事例などが紹介されました。こうしたAIoTやAI Sustainability(持続可能なAI開発)には、政府・AI企業による協力が欠かせません。技術観点や自社の経営方針にあったビジネスパートナーの選定が重要である、とのことでした。

さらに、ROIやガバナンスを高めるには、AIの用途を明確化した上で小規模な施行からはじめて、実際の業務での利点や効果を確認することが大切です。あわせて青木は、AI活用におけるROI達成のためには適切な人財の採用・育成も重要であると紹介し、参加者に持ち帰ってほしいポイントとして強調しました。

続いての報告は、100ヶ国以上から40,000人以上が参加した、全米小売協会(NRF: National Retail Federation)主催の小売系世界最大級のカンファレンス「NRF 2025: Retail's BIG Show」です。同じくシリコンバレーに赴任中の田中から発表しました。

小売業界では、すでに40%の小売企業がAI技術を活用しており、2026年には80%以上まで増加すると予測されています。また、リアル店舗における課題として、パーソナライズやスムーズな購買体験による顧客満足度の向上や、リアル店舗における付加価値の提供が挙げられています。

そんな中、2025年ならではのテーマとして、「AI活用」「リアル店舗におけるデジタル体験」「Z世代にむけたリアルな店舗体験」「リテールメディアとのデータ連携」が取り上げられました。

リアル店舗におけるデジタル体験としては、オムニチャネルからユニファイドコマース(顧客一人ひとりに価値ある購入体験を提供するマーケティング手法)へと変化していることや、無人店舗ソリューションが引き続き注目されていることが紹介されました。

また、Z世代へのアプローチに成功しているユニークな事例として、Raising Cane's Chicken FingersやNY5番街のルイ・ヴィトン旗艦店などが登場。昨年度とのNRFの違いとして、ミレニアム世代という言葉はまったく取り上げられず、完全にZ世代がメインターゲットになっていることを田中は指摘しました。

最後に、市川とのトークセッションでは、アメリカでは実証実験を終えて実店舗への導入まで進んでいることを踏まえた上で、日本では最新事例を把握しつつも、独自の課題や文化に合うようなソリューションを作っていくことが重要になると話しました。そして、2025年の小売業界はリアル店舗体験が重視されており、リアル店舗における目新しさとデジタル融合によるマーケティング施策が求められている、と報告を締めくくりました。

続いては、モビリティやサステナビリティ、AIなどの総合展示会として、14万人が参加した「CES 2025」の報告を、CES参加歴11年の市川から行いました。

CES 2025では、スマートモビリティと自動運転技術、再生可能エネルギー活用、ヘルステックやウェルネスデバイスが中心に取り上げられており、パートナー探しやブランディング、人財採用を目的として出展する企業が多かったようです。

中でも、EV・自動運転においてはBYDなどの中国大手や欧州企業の出展はなく、Zeekrが次のEVとして注目されていたと紹介。ヘルステックにおいては、KIRINのエレキソルトスプーンや、癒しペット、スリープテックなどを取り上げました。注目のキーノートに、NVIDIAのAI Agent社員やAIロボット(Physical AI)などがありました。

また、2024年に引き続き韓国スタートアップが注目されている、と市川は解説します。2025年は500社を超える韓国スタートアップが出展しており、EVカーや遠隔治療サービス、点検モニタリングサービスなどが紹介されました。

最後に市川は「Ambient AI」をキーワードとして取り上げ、今後はAIの導入は当たり前であり、どんな顧客価値が提供できるのかがポイントになっていくだろう、と話しました。

グローバルトレンド報告の次は、特別ゲストである、サグリ株式会社 代表取締役CEO・株式会社うちゅう 創業者の坪井俊輔氏による基調講演です。

「衛星データとAIを活用した農地の見える化を通じて、価値を創造する」を目指す姿として掲げるサグリ株式会社は、事業成長と社会課題解決の双方を実現する急成長企業、インパクトスタートアップとして内閣総理大臣賞も受賞しています。

坪井氏の基調講演では、なぜ起業したのかという原体験から、サグリでの取り組みを例にAIを活用してどのように事業を創出したのかまで、赤裸々な思いやエピソードとともに共有されました。

小学生の頃から宇宙に憧れ続けていた坪井氏は、途中で周りに影響を受けて自身の夢がわからなくなる時期もあったものの、宇宙が好きだという熱い想いを取り戻した経験があると話しました。それが原体験となって、未来の子どもたちのために"うちゅう"が学べる教室を提供する株式会社うちゅうを創業します。

その後ルワンダを訪問した際に、子どもたちが夢を諦めて家業である農業を継ぐ現実を目の当たりにし、何かできないかを模索して「人工衛星 × 途上国農業」という解決策に出会いました。これなら子どもたちが夢を追い続けられる環境が作れるのではないか、という思いがあったと話しました。

2018年にサグリを創業し、日本で農業について学びながら、2019年からは人口も農家の数も多い、インドのベンガルールに進出。優秀なインド人のエンジニアとともに農地を衛星データから把握するシステムを構築していました。

コロナ禍で渡航できない期間は、今後10年で農業人口が半分になるという日本の農業課題に向き合うことになります。農地が分散しており効率的な農業が難しく、耕作放棄地が増える中、行政は目視で農地を確認して紙台帳・紙地図で管理していたそうです。こうした課題に対し、衛星データで利用されていない農地を早期に発見できるサービスを提供したところ、各地からニーズがあり、100を超える自治体での導入が進んだと話しました。

また、肥料の高騰に対して、AIによる衛星解析から土壌分析が可能になるサービスも展開。時間の変化に応じた生育環境の変化を捉えられることで、肥料の2割を削減でき、これが脱炭素につながる取り組みでもあると紹介しました。

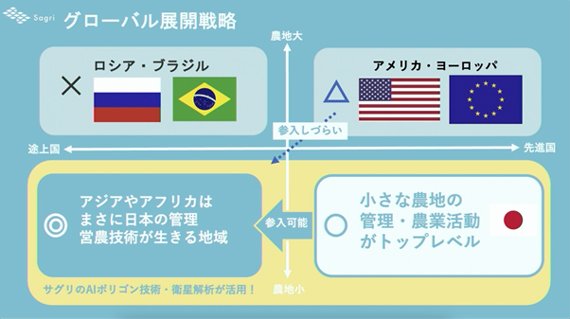

日本は小さな農地の管理や農業活動のレベルが高いのが強みで、その管理・営農技術を活かしてサグリは今後もアジアやアフリカを中心にグローバル展開に挑戦すると話しました。「人類と地球の共存を実現する」というサグリのめざす未来に向けて、食糧安全保障、気候変動にアプローチするとのことです。

最後に坪井氏は、AI時代がくる中で何にパッションを燃やしていくのか、という思いや原体験が大事である、そして、アントレプレナーは失敗して立ち止まってもいいので挑戦を続けてほしいというメッセージで基調講演を締めました。

本イベントの最後は、坪井俊輔氏と市川によるパネルディスカッションをお届けしました。

基調講演での話を受けて、2025年のトレンド、成功戦略のヒントについて議論を行いました。

坪井氏は、2025年時点でAIを実務で活用できている人はまだ多くないとした上で、実際にAIを触ってみることが重要、そして、経営者目線では、最新トレンドや実現したい構想をメンバーに伝え続けてAI活用のスピードを高めていくことが大切だと振り返りました。

また、参加者に向けて坪井氏は、一人のビジネスパーソンとしてAI活用を成功に導くには、スモールスタートで部署の垣根を超えて連携を進めることが大事と話しました。市川からも、地政学を含めた外部要因は引き続き発生しうるという前提のもと、AIによる作業効率の向上だけでなく、もっと広い視点でAI活用の可能性を見ていくことが大事だ、としてパネルディスカッションを締めくくりました。

すべてのセッションの終了後に行われた交流会では、参加者の皆さんが会社や業種の垣根を超えて積極的に情報交換を行いました。閉会時間まで大いに盛り上がっていました。

事後アンケートでは以下のようなメッセージが寄せられ、参加者の皆さんのグローバルトレンドへの関心の高さや熱い思いが伺えました。

「CESのレポートを通じて今年の技術トレンドを知ることができました」(通信業界)

「今回のイベントは最新トレンドやこれからどう取り組むべきかを知るのに最適だと感じました」(IT業界)

「単なるカンファレンスの報告・情報共有ではなく、課題や方向性等についても言及されており、今後の業務に活かせる有益な情報が得られました」(情報処理ソフトウェア業界)

「坪井さんの夢への熱い想いがとても印象的でした。AIの知識だけではなく実際利用して、それをアウトプットすることの重要性を学びました」(メーカー業界)

「熱量高く刺激を得られるため、周りの方にも強く勧めたいと思います」(コンサルティング業界)

本イベントレポートが、海外トレンドの把握や業務でのAI活用においてお役に立てれば幸いです。

日立ソリューションズでは協創で未来をつくっていくオープンなコミュニティ「ハロみん」を2024年4月にスタートしました。ワクワクする未来へ一歩踏み出す協創の出発点を掲げ、心豊かに暮らすためのサステナブルな地球社会をめざしてサステナビリティをテーマにコミュニティを作って活動してまいります。その一環で、今回のようなイベントも継続して実施し、オウンドメディア「未来へのアクション」でもご紹介していきます。皆さんのご参加もお待ちしています。今後のイベント予定はこちらをご参照ください。