2025.11.10

企業の「DX」の必要性が叫ばれて久しい現在、その言葉はビジネスの領域では一般的なものとなりました。ここ数年で、全社一斉の掛け声のもと、不慣れなデジタルツールを使い、データを活用した業務改革に取り組み始めたという人も多いことでしょう。その一方で、「経営層が決めた、よくわからない大きな話」「IT部門がやる仕事」や、「進んだ会社が取り組んでいることで、自社にはまだまだ」と、自分ごと化されていないケースも依然として見受けられます。

DXは、一人ひとりの生活、あらゆる業界・業種の企業の業務、そして社会や国家の仕組みまで変える、極めて大きな取り組みであり、この変化は遅かれ早かれ進行する、基本的には不可逆なものです。特にビジネスの領域では、企業の中で現場の従業員から経営者に至るまで、DXと無縁の人は皆無であると言えるでしょう。企業におけるDXの多くは、全社的取り組みとして進められることが多いかと思われます。ただし、DXが進展すれば、一人ひとりに求められる能力やスキルは、必ず再定義されていきます。DX推進の成否は、企業全体の施策だけでなく、企業で働く一人ひとりの意識とスキルセットを変えられるかにかかっています。DXの取り組みを進める中で、従業員の個々人が、デジタルツールを使ってデータの中から価値ある情報を抽出したり、データ解析の結果を基に洞察して新しいビジネスや業務手法を考えたりといった能力の重要性を自覚していくことが大切です。

この記事では、「DXとは何か」について改めて解説をしながら、現在のビジネス領域の状況の解説を通してお伝えしつつ、「他人ごと」でなく主体的に取り組むための実践方法について紹介をしていきます。

DXとはいかなる取り組みであり、何が目的とされているのか、そもそもその言葉がどんな状態を想定して生み出されたのかから確認していきましょう。

経済産業省はDXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています(※1)。強調されているポイントは、「デジタル技術の活用」が目的ではなく、それを使って「ビジネスモデルや企業文化までを変革し、新たな価値を生み出す」ことにあるという点です。

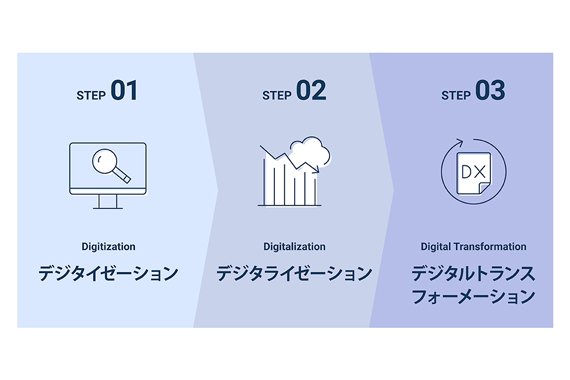

ここでは仮に、レンタルビデオ業界が、段階的なデジタル化を進めて、動画配信ビジネスへと変化していったというケースを例に、この違いを考えてみましょう。まず、紙の顧客台帳を電子化しデータに変換したとします。これは「デジタイゼーション(Digitization)」と呼ばれる、アナログからデジタルへの単なる情報変換です。

次に、顧客管理システムを導入し、ビデオの返却を延滞している顧客に向けた督促メールの自動発信や、過去の貸出履歴からおすすめ作品を知らせるサービスを行ったらどうでしょう。この段階に至ると、「デジタライゼーション(Digitalization)」と呼ばれる、デジタル化による特定の業務プロセスの効率化が進みます。ただし、ここに至ってもDXを実践しているとは言えません。

DXでは、多数のビデオを在庫する実店舗をなくし、インターネット経由で映画やドラマをいつでもどこでも見られる「動画ストリーミングサービス」を始めるといった新たな価値創出をめざします。顧客にとってのビデオの入手形態を「物理的な媒体を借りる」から、「電子的な情報へのアクセス」へとビジネスモデルそのものを根本的に変革し、顧客に全く新しい体験価値を提供します。ここまでくるとまぎれもなくDXであると言えます。

各段階の違いは、単なる言葉の定義の問題ではありません。自社の取り組みや個人にとっての業務改善が、どの段階にあるのかを客観的に診断するための「物差し」となります。この3段階の成熟度モデルを理解することで、次にめざすべきステップが明確になります。

数年前までのDXは、競合他社に対する優位性を築くために進められている例が多かったように見えました。しかし、今は違います。DXは、あらゆる企業が存続を賭けて取り組むべき「待ったなし」の課題となっています。その背景には、大きく2つ状況があります。

ひとつは、多くの日本企業が内部崩壊リスクを抱えていることです。経済産業省が2018年に警鐘を鳴らした「2025年の崖」と言われるものです。多くの日本企業が、長年の継ぎ足しで複雑化した基幹システム(レガシーシステム)に依存しています。現状、大きなコストをかけてこのシステムを維持・運用しているわけですが、中身を完全に把握できている人がほとんどいない「ブラックボックス」と化しています。問題なく動作しているうちは問題がないように感じられますが、そのうちの一部がサポートを終了したり、老朽化により動作をしなくなったりした場合、復旧が非常に困難なものとなります。また、レガシーシステムでは加速度的に変化を続けるビジネス環境への対応が難しいケースも増え、これらのシステムを放置した場合、日本では年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があると予測されています。これらのことが起こる可能性が高まるタイミングが2025年以降とされているため「2025年の崖」と呼ばれるのです。(※2)

もうひとつは、外部環境での破壊的脅威である「生成AIの台頭」です。ChatGPTに代表される生成AIは、ビジネスのあらゆる側面を根底から変えつつあります。これまで数週間かかっていた市場調査レポートの作成、数日かかっていたマーケティング用のキャッチコピーやブログ記事の執筆、専門家でなければ難しかったプログラミングやデータ分析。これら知的労働の中核とされてきた業務が、生成AIによって数時間、あるいは数分で実行可能になりました。これは、競争のルールが根本的に変わっていくことを意味します。

もはや、「発生した問題に都度対応しながら、レガシーシステムを徐々に刷新していくという長期的な課題」ではなく、「数か月や数週間の単位で進化するツールやシステムに対応し続けながら、リアルタイムでの競争優位を築きつつ、長期的な結果もめざす」という、より複雑性の増した時代に突入したのです。

ここまでのお話のとおり、企業がDXに取り組む理由は、競争力の強化、生産性の向上、新規ビジネスモデルの創出、事業継続性の確保(BCP)をめざすがゆえですが、こうした企業の狙いは、従業員個人の目線でも積極的に取り組むものとして考えることができます。

例えば、会社が「生産性向上」を掲げているならば、あなたが担当する手作業の月次レポートを自動化するツールの導入・活用を提案すれば、それは会社の目標達成に貢献する具体的なアクションとなることでしょう。会社が「競争力強化」をめざしているなら、あなたが顧客データを分析して新たな営業アプローチを発見すれば、それはあなたの評価に直結する成果となるはずです。会社の戦略を「自分ごと」として捉え、自身の業務と結びつけて仕事の進め方を再定義する視点を持つことが、DX時代に価値を高める第一歩となります。

こうした動きや価値観が広がっていくことで、キャリアパスの多様化も進んでいくでしょう。データ分析、AI活用、デジタルマーケティングといったスキルは、特定の部署に縛られません。例えば、人事部で採用データの分析スキルを磨いた人が、そのスキルを武器にマーケティング部や経営企画部に異動するといった、部門を越境したキャリア形成が当たり前になってくるかもしれません。

企業が外部環境の変化に対応していくためのDXは、社内の流動化や積極性の高まりという変化につながっていくことが考えられ、個人の従業員のレベルでも十分に意識をしていく必要があると言えます。

とはいえ、理屈は理解できても、どのような状態をめざすべきか、具体的には何をするべきなのか、イメージがつきづらい方もいるかと思います。現在、多様な業界・業種において、大企業だけでなく、中小企業や部署レベルでDXを実践し目覚ましい成果を挙げています。その中から、広範な企業や担当者個人にとって参考になる事例をいくつか紹介します。

・【製造業】現場主導で成功した、IoTでの生産ライン改善

製造業のDXと聞くと、大規模なスマート工場を想像しがちです。しかし、成功の鍵は意外と小さな現場での限定的な改善にある場合も少なくありません。

ある中堅部品メーカーにて、特定の生産ラインで原因不明の停止が頻発。これまで熟練工が培ってきた「勘」を頼りに復旧対応していましたが、担当者の不在時には生産がストップしてしまい、大きな損失を出していました。そこで、現場の若手従業員が中心となり、比較的安価なIoTセンサーを問題の機械に取り付け、稼働状況(温度、振動、圧力など)をリアルタイムで監視する仕組みを構築。これにより、故障の予兆をデータで検知し、計画的なメンテナンスが可能になりました。

結果として、突発的なダウンタイムは80%削減され、年間数百万円のコスト削減と生産性の向上を実現しました。この事例のポイントは、経営層からのトップダウンではなく、現場の課題意識からボトムアップで始まった点です。課題解決のために、現場の目線だからこその気づきを、IoTという手段と結びつけていくアプローチが成功につながりました。

・【小売業】顧客データ活用による「ファン」増加

小売業におけるDXの核心は、顧客を深く理解し、一人ひとりに最適な体験を提供することで、単なる「客」から熱心な「ファン」へと変えることにあります。

大手コンビニや百貨店の中には、独自のスマートフォンアプリを導入して、顧客の購買履歴、閲覧履歴、位置情報などのデータを収集・分析するところが出てきています。このデータを基に、個人の好みに合わせた限定クーポンを配信したり、オンライン上で専門スタッフがビデオ接客を行ったりすることで、顧客一人ひとりとの継続的な関係を構築。顧客満足度とリピート率が向上し、長期的な収益基盤である顧客生涯価値(LTV)の最大化に成功しています。この成功の鍵は、店舗(リアル)とECサイト(デジタル)のデータを統合し、顧客体験をシームレスにつないだ点にあります。顧客データを活用して「あなただけの特別な体験」を提供することが、ファンを育てます。

・【サービス業】生成AI・SaaS導入で業務効率を改善

最後はバックオフィス業務を行うサービス業での実践例です。こうした業種の企業は、DXによる効率化の宝庫です。その企業の業務に合わせて一からカスタムメイドされたような高価なシステム開発は不要で、SaaS(Software as a Service)や生成AIの活用が大きな効果を発揮します。

ある企業のカスタマーサポート部門では、毎日大量の、かつ同質的な問い合わせに電話やメールで対応し、担当者が疲弊。また、経理部では、各部署から集まる紙の経費精算書の処理に膨大な時間を費やしていました。そこで、カスタマーサポートには、よくある質問に24時間365日自動で回答する生成AI搭載のチャットボットを導入。問い合わせ件数の7割が自動で解決され、人間の担当者はより複雑で高度な相談に集中できるようになりました。一方、経理部では、クラウド型の経費精算SaaSを導入。従業員はスマホで領収書を撮影するだけで申請が完了し、承認フローもオンラインで完結。結果として、部署全体の作業時間が40%削減されました。

これらの事例は、特定の業務課題に特化したツールを導入することで、劇的な効果が得られることを示しています。生成AIやSaaSは、DXの第一歩として非常に取り組みやすい選択肢となります。

DXによる成果は、豊富な資金や人財を持つ大企業だからこそ実現したというものばかりではありません。上記の工場の例などにも見られるように、意思決定が速く、小回りの利く中小企業や部署単位の方が、恩恵を受けやすい側面もあります。DXの実践には「小さく始めて、大きく育てる」というアプローチが重要になってきます。

まずは、稟議書や日報、請求書など、社内に溢れる紙の書類の電子化や、表計算ソフトで行っている顧客管理や案件管理に対してのクラウド型CRMやプロジェクト管理ツールの導入などは着手のポイントとして有効です。紙の伝票を電子化しただけで、年間60万枚の紙と2万時間以上の事務作業時間を削減したケースや、顧客情報を一元化したことで、問い合わせ対応にかかる検索時間が30分から30秒に短縮された事例もあります。

さらに、いきなり全社展開をめざすのではなく、特定の部署や課題に絞り、例えば100万円以下などの予算のラインを設けたPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、得られた成功体験と費用対効果のデータを基に、次の展開を検討するというアプローチもおすすめです。

成功するDXに共通しているのは、「テクノロジーありき」ではなく「課題ありき」であるという点です。あなたの部署で「最も非効率な業務」「誰もが面倒だと感じている作業」は何か、その具体的な課題を特定することこそが、それぞれの現場、担当者個人にとってのDXの出発点となります。

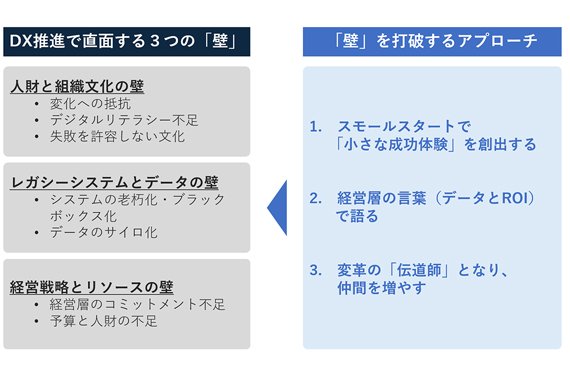

DXの重要性を理解し、成功事例に触発されても、いざ自社で推進しようとすると、目に見えないさまざまな「壁」に直面しがちです。DXの推進を阻む壁は、大きく3つあります。

・人財と組織文化の壁

「今のやり方で問題ない」「新しいことは面倒だ」という現状維持バイアスは、最も根深い抵抗勢力です。特に、長年の経験を持つベテラン層ほど、慣れ親しんだ業務プロセスの変更に心理的な抵抗を感じがちです。デジタルリテラシー不足や失敗を許容しない文化が、こうした壁をより高いものにします。こうしたDXに取り組むべき人に内在する壁は、部署や役割が異なると、一層高まる傾向があります。全社的DXへの取り組みには、組織の壁を超えた意識合わせと合意形成が必要になってきます。

・レガシーシステムとデータの壁

「2025年の崖」の核心でもある古くて複雑な基幹システムがDXの足かせとなります。少し改修するだけでも莫大なコストと時間がかかり、新しいデジタル技術との連携も困難です。また、部署ごとに異なるシステムやファイルでデータが管理されているため、全社横断的なデータ活用ができないケースもよくあります。マーケティング部の顧客データと営業部の商談データが連携できなければ、効果的な戦略は立てられません。

・経営戦略とリソースの壁

経営トップがDXの重要性を本気で理解し、明確なビジョンを示さなければ、全社的な動きにはなりません。また、DX推進には初期投資が必要です。しかし、短期的な成果を求めるあまり、十分な予算が確保されないケースが少なくありません。また、DXをリードできる専門人財が社内にいない、あるいは既存業務との兼務で疲弊してしまうという問題も深刻です。

こうした壁に対しても、ビジネスパーソン一人ひとりの戦略的行動によって、突破口を作り出すことができます。

まず、やはりスモールスタートで「小さな成功体験」を創出し、繰り返して定着・拡大していくことが重要になります。社内の説得には議論の余地のない「事実」の提示が最も効果的です。まずは、自分の部署やチームなど、コントロール可能な範囲で、低リスク・低コストのパイロットプロジェクト(PoC)を企画・実行しましょう。

次に、その事実を「データ」と「ROI(投資対効果)」をもって説明することが重要になります。上司や経営層から予算や承認を得るためには、彼らの関心事に響く言葉で提案しなければなりません。「このツールは便利です」という主観的な説明では不十分です。まず現状の課題を数値化して具体的な損失額を提示し、その上で提案するソリューションの導入コストと、それによって得られる効果(コスト削減額、生産性向上率など)を算出し、明確なROIを示します。

そして、変革の「伝道師」となり、仲間を増やすことが大切です。DXは一人では成し遂げられません。まず、問題意識を持ったDXの先駆者が、経営層が描くビジョンと、現場が抱えるリアルな課題をつなぐ「橋渡し役」になる必要があります。自らが生み出した「小さな成功体験」を、社内的な情報発信の場や勉強会などで積極的に共有しましょう。部門を超えた協力者のネットワークを築くことで、小さなアクションが、やがて全社的な変革のうねりへとつながっていくことでしょう。

DXを従業員一人ひとりが「自分ごと」として捉え、具体的な行動を起こしていくための、実践的なノウハウとツールを紹介します。

組織レベルのDXの前に、まずは自身の生産性を劇的に向上させることから始めてみましょう。その際の強力なパートナーとなるのが、生成AIです。多くの優れた生成AIツールは無料で利用可能であり、あなたの「パーソナルアシスタント」として、日々の業務を効率化してくれます。AIを使いこなし、自動化によって自分の時間を創出できれば、より大きな課題に取り組むための原資となります。

次に、DXの視野を所属する部署内にまで広げてみましょう。まず、部署内の「無駄」を探します。その際、「ECRS(排除、結合、再配置、単純化)」のような業務改善のフレームワークの活用が役立ちます。特に、「繰り返し発生する手作業」「複数システムへの同じデータの再入力」「情報の属人化によるボトルネック」は、DXの格好のターゲットであると言えます。そして、特定した課題が、どれだけのコストが発生しているかを計算します。

そして、課題とコストを明確にしたら、具体的な解決策(特定のSaaSツール導入など)とともに、提案書にまとめてみましょう。客観的な数字に基づいた提案ができれば、上司や経営層の意思決定を強力に後押しします。

DXの世界は日進月歩です。継続的な情報収集とスキルアップが、あなたの価値を維持・向上させます。各種ビジネスメディアやIT関連メディアの閲覧はもちろん、最新のソリューションを一度に見ながら、担当者と直接話せる絶好の機会である展示会への参加もおすすめです。また、専門コミュニティに参加することで、他社の担当者との情報交換や、悩みの共有などが進み、お互いの知見で補完し合ったり、あるいは協力することで同様の課題を持つ企業をサポートできることがわかったりして、コラボレーションが生まれるといったことも起こりうるでしょう。

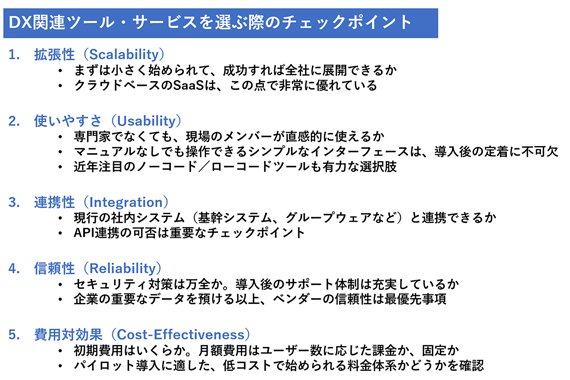

また、ツール選定はDXプロジェクトの成否を左右します。あなたが提案者としてツールを選ぶ際には、「拡張性」「使いやすさ」「連携性」「信頼性」「費用対効果」の5つの視点を持つことが重要になります。これらの視点を持ち、複数のツールを比較検討した上で提案することで、あなたの案は「ただの思いつき」ではなく、よく練られた戦略として受け止められるでしょう。

DXを日常のツールとして「使いこなし」、競合プレイヤーと「差をつけ」、キャリアを切り拓く「武器にする」ためには、自動化によって生まれた時間を、AIにはできない創造的な仕事、戦略的な思考、そして人間的なコミュニケーションに再投資していくことが重要になります。

個人の目線では、非効率な手作業を見つけ、自動化のアイデアを考える。繰り返される質問に対し、生成AIで回答のテンプレートを作る。会議の議事録を、データに基づいたアクションプランに落とし込む。一つひとつの小さなDXの積み重ねこそが、力強い変革の始まりになり、企業全体のDXを加速させる原動力となっていくのです。

そして企業は、DXを単なる業務効率化の手段としてではなく、持続的な成長と競争優位を確立するための経営戦略の核として位置づける必要があります。そのためには、変化を恐れず、従業員一人ひとりの挑戦を奨励し、失敗を学びの機会として捉える企業文化の醸成が不可欠です。経営層は明確なビジョンを示し、必要なリソースを投下することで、従業員が安心してDXに取り組める環境を整備する責任があります。デジタル技術の導入に留まらず、組織構造や評価制度、企業文化そのものを変革していく覚悟が、これからの企業には求められます。

個人がDXを「自分ごと」として、企業はそれを「全社的な変革の機会」として捉え、両者が一体となって推進することで、DXは「当たり前」を超えた企業活動となり、企業は市場の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を遂げることができるでしょう。