2025.09.26

株式会社日立ソリューションズ(以下、日立ソリューションズ)が運営するコミュニティ「ハロみん」は、2025年7月30日に『NextGen Security Meeting ワクワクするモビリティ社会の可能性と課題 ~デジタルで「つながる」未来を支える、セキュリティの新たな視点~』を開催しました。

本イベントでは、SDV(Software Defined Vehicle)がもたらす産業構造の変化や、技術開発の方向性、そして安心・安全を確保するためのセキュリティの新たな視点について講演・議論されました。

登壇者は、自動車ジャーナリストの川端由美氏、日立ソリューションズで車載ソフト開発を担う山本俊之、同社でセキュリティ戦略を推進する扇健一。未来のモビリティを「安心・安全」かつ「ワクワク」できる社会へと導くための示唆を提示しました。

本レポートでは、講演・パネルディスカッションで語られた、モビリティ進化の方向性とセキュリティの新たな視点を抜粋してご紹介します。

<登壇者>

講演・パネリスト

川端 由美 氏

自動車ジャーナリスト/環境ジャーナリスト

入社後、製造業向けSI、大手商社・サービス企業向け企画業務を担当。2010年からアメリカ・シリコンバレーへ赴任し、新規商材発掘業務を担当。2017年に帰国し、アメリカでの活動支援や、スタートアップ創出制度の設計・運用を担当。現在でも年に10回ほど渡米し、現地でのトレンドをウォッチしている。

講演・パネリスト

山本 俊之

株式会社日立ソリューションズ

サステナブルシティビジネス事業部 モビリティソリューション本部 オートモティブソリューション部

担当部長

パネリスト

扇 健一

株式会社日立ソリューションズ

セキュリティソリューション事業部 企画本部 シニアセキュリティエバンジェリスト 兼 ビジネスソリューション推進本部 シニアセキュリティエバンジェリスト 兼 OTセキュリティ推進センタ

センタ長

モデレーター

斎藤 海渡

株式会社日立ソリューションズ

セキュリティソリューション事業部 セキュリティサイバーレジリエンス本部 セキュリティコンサルティング部

セキュリティコンサルタント

はじめに、自動車ジャーナリスト/環境ジャーナリストの川端由美氏が登壇し、「モビリティの将来像と社会へのインパクト」をテーマに講演しました。

川端氏は材料工学を専攻した元エンジニアで、部品メーカーや自動車雑誌編集部を経てジャーナリストとして活動。近著『日本車は生き残れるか』の著者でもあり、国内外のモビリティ動向や産業構造の変化に詳しい知見をお持ちです。

講演では、自動車とソフトウェアの関係性の変化、SDVへの進化と世界の事例、そして今後のモビリティとセキュリティの方向性について語りました。

川端氏は、長らくハードウェア中心だった自動車産業が、ソフトウェアとの融合で新たな局面を迎えているといいます。かつてソフトはハード制御のための「組み込み」に限られていましたが、近年はソフト主導の設計へ移行中。ただし依然として「ハードの世界」に根ざしているのが現状です。

この変化を理解する例として、自動車史を紹介。メルセデス・ベンツの「パテント・モトールヴァーゲン」が「発明」、フォード・モデルTの大量生産が「イノベーション」であり、大量生産による大衆化の一方で「不要物(ゴミ)」という新たな課題も生んだと説明しました。

川端氏は、「発明とイノベーションの違い」「工業生産が課題を生んだ歴史」を理解することが重要だと強調。自動車のソフトウェア化も同様に価値と課題を同時に生み出すため、今これほど議論されていると指摘しました。

川端氏は、デジタル化が自動車産業を加速させる一方、社会や法制度が追いつかないと指摘。英国の「赤旗法」が自動車の魅力を制限し発展を遅らせた歴史を紹介しました。現代でも制度とのギャップは残り、EVは静音性ゆえに時速40キロ以下では人工音を出すことが義務付けられています。

また、自動車は「自由」「所有のステータス」「操る楽しさ」といった感情的価値を持つ一方で、稼働率4〜5%、渋滞、環境負荷、事故といった課題も抱えます。デジタル化により課題は可視化されやすくなり、車検で2週間乗れない不便さがSNSで拡散されたり、都市部では高級車より高級時計が富の象徴になったりと価値観も変化。車の魅力より課題が目立つ時代になっていると述べました。

今後、ハードウェアのコモディティ化が進む中で、「移動体験全体の価値」や「社会課題解決への貢献」がより重要になると語りました。

「CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)」の潮流を経て、現在は「SDV」が注目されています。川端氏は、車は安全要件が厳しく進化の速度はスマホほどではないものの、4G LTE以降は高速・安定接続が可能となり、"つながる時代"がようやく現実化しているといいます。

また、巨大な垂直統合構造は依然健在で、自動車メーカーは今も絶大な影響力を持ちますが、IT業界のプラグイン型構造との融合で、プラットフォームやOSなど上位レイヤーに引き寄せられる機会が増加。テスラはクラウド前提設計でこの流れを先取りし、企業価値を飛躍的に高めた好例として紹介しました。こうした垂直統合型モデルの構造と現状の影響力を理解しておくことが、今後の産業変化を捉える上で重要だと述べました。

車載アーキテクチャについても、機能別から「ドメインコントローラー」へ、2030年頃にはさらに集積化し処理能力が向上する見込みです。SDVはアジャイル開発やコスト削減の利点がある一方、初期投資やサイバーセキュリティ対応は不可避と指摘しました。

さらに、車の価値は「デザイン」「走行性能」「車載ソフトによる体験」の3要素で構成され、利用体験が競争力の源泉になるといいます。

中国のCATL(車載電池メーカー)・ファーウェイ・長安汽車によるコネクテッドEVや、シャオミの家電経済圏戦略、トヨタとWeChatの提携などソフト主導の動きが拡大。米中の自動運転タクシー競争、車内を「移動する部屋」とする発想、ドイツのライドプーリングやハンブルク市の統合交通モデル構築も紹介しました。

モビリティの発展は新たな価値を生む一方で、サイバーセキュリティや人財不足といった課題も伴うと川端氏は指摘。特にコネクテッドカーは、地方や高齢者など交通弱者の移動支援に有効な反面、常時接続のリスク管理が不可欠です。安全・安心の確保には、技術だけでなく、法規・運用・意識まで含めた総合的な対応が求められると強調しました。

さらに、サービス設計は「社会で必要とされるもの」から出発し、デジタルとフィジカルの両面で基盤を整えることが重要と述べました。ユーザーからのフィードバックを迅速に反映し、異業種連携によって持続可能でスケーラブルな事業を構築することが、社会的価値と産業発展の両立につながるとして、基調講演を締めくくりました。

続いて講演したのは、日立ソリューションズ オートモティブソリューション部の山本俊之です。山本は、携帯電話・カーナビ開発、中国でのチーム立ち上げ、大手部品メーカーでの車載カメラ・地図開発を経て、現在は車載セキュリティや海外商材アライアンスを担当。

講演では、SDVがもたらすモビリティ変革の期待と事例、開発プロセスの変化と課題、そして日立ソリューションズの取り組みと将来展望について話しました。

山本は、SDVを「CASEで顕在化した課題を、ソフトウェアの高速進化で継続的に改善する仕組み」と位置づけ、ユーザーには定期的アップデートによる利便性やパーソナライズ化、OEMには柔軟なリリース・新収益モデル・開発効率化の機会をもたらすと説明しました。

具体的には、SDVによってOEMは、従来SOP(Start of Production)に合わせていたソフト開発を随時配信できるようになり、開発短縮と柔軟性が向上。パーソナライズ化された機能・サービスの継続提供でブランド価値が高まり、継続利用や再購入促進にもつながります。車両データ活用や外部連携で新サービスやサブスク収益、リモート診断による整備効率化も期待できると説明しました。

また、自身のユーザー体験として、購入時に非搭載だった自動ドアロックが法規確認後の更新で有効化された経験や、サブスク契約で地図更新・Google検索・ナビ経路ミラーリングの機能が利用できるようになり、高い価値を感じたことを紹介しました。

山本は、SDV時代は開発スピードが競争力の鍵になると指摘。中国の新興メーカーが2〜3年で開発する一方、日本は3〜4年かかる現状では、継続的ソフト更新の時代に遅れが命取りになります。実際にOEMやティア1(完成車メーカーに直接部品を納品するメーカー)から「開発効率3倍化」を求められる例も増え、従来プロセスの抜本的見直しが必要だと述べました。

そこで山本は、次のような論点で開発構造において求められる変化を説明しました。

特にサイバーセキュリティは、接続先拡大で攻撃対象も増加。車載ネットワークやサーバー、V2X(Vehicle to Everything)への遠隔攻撃、ナンバー情報からの個人特定など実例もあるとし、後付けではなく設計段階からの対策が必須と強調しました。CVE(共通脆弱性識別子)情報を用いた脆弱性管理の自動化や専門人財の確保も欠かせないと述べました。

山本は、開発構造の変化と課題を踏まえ、特に重要な取り組みとして次の3点を挙げました。

日立ソリューションズでは、複雑化・高度化するソフト開発に対し、品質確保と開発短縮を両立する体制を構築中だと説明。上流での不具合低減を狙うフロントローディングと、短サイクルでの継続的改善を軸に、①機能安全・セキュリティを含む開発プロセスの見直し、②管理体制の確立・最適化、③属人化作業を含む開発作業の自動化を3つのステップとして示しました。

将来のモビリティの展望として、車は「パーソナル体験」や「サービスプラットフォーム」へ進化し、教育・医療・地域コミュニティ・防災など多様なサービスを提供する可能性があり、実現には産業横断の連携が不可欠と話します。

またインドでの経験から、信号や車線ルールが整備されない環境、牛が道路を歩く風景など、日本や欧米とは異なる状況を紹介。こうした地域では、自動運転実現のためにローカル特有の物体検知、リアルタイム処理、インフラ整備が欠かせません。現地での体験は、新しい価値観や課題意識を得る貴重な機会だったとまとめました。

講演のあと、「デジタルでワクワクする未来を支える、セキュリティの新たな視点」をテーマに、モビリティの発展とセキュリティの課題、安心・安全な活用へのアクションについて議論が行われました。

▼パネリスト

自動車ジャーナリスト 川端 由美 氏

日立ソリューションズ オートモティブソリューション部 山本 俊之

日立ソリューションズ セキュリティソリューション事業部 扇 健一

▼モデレーター

日立ソリューションズ セキュリティコンサルティング部 斎藤 海渡

まずは講演内容について、山本・扇からコメントしました。

山本は、車が生活空間として進化し、運転支援設定やシートアレンジなどが買い替え後も引き継がれる未来を想像。免許取得時からの運転・嗜好データをもとに「10年前のこの日に訪れた場所へ行きませんか」と提案し、当時の音楽を流す。そんな体験を思い描き、ワクワクしたと語ります。また「見えない安全=サイバーセキュリティ」という表現にも共感しました。

セキュリティの専門家である扇は、まずソフトの脆弱性による走行中の攻撃や更新中の不具合を重大リスクとして指摘。さらに、スマホ機種変更で愛車との接続不良に悩まされ、車に搭載されているシステムの更新停止が「好きな車に乗り続けられない」事態を招く可能性を実感したといいます。一方で、マイナンバーのように利便性が不安を上回れば、SDVも評価が変わる可能性があると述べました。

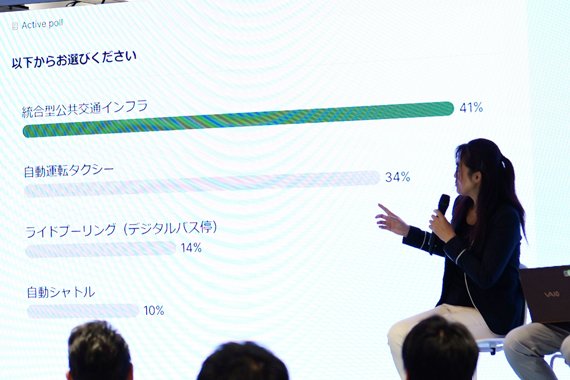

斎藤が冒頭で行った「講演を聞いてワクワクした点」についてのリアルタイム投票では、参加者の最も関心が高かったテーマは「統合型公共交通インフラ」でした。

扇は、地元・長崎県対馬の過疎化により高齢者の移動が困難になっている現状を挙げ、「小学生のいる所にしかバス停がない状況では危険。ドイツのような公共交通と補助制度を島にも」と提案。

川端氏は、地方で実感する二次交通の不足が公共交通への関心を高めていると指摘。海外の自動運転の事例を挙げ、日本では自動車メーカーへの信頼が厚く、IT企業発の自動運転導入には独特の緊張感があるのだろうといいます。

山本は、インフラやAIとの連携不足、リアルタイム監視や即時ソフト更新の必要性を挙げ、「開発サイクルの短縮でエンジニアの負担が増している」と現場感を共有しました。

また、ビジョン実現に向けた技術情報公開のあり方について、川端氏はデータの所有権が個人にある欧州の民主的アプローチを紹介。扇は、脆弱性情報は発生条件と防止策をセットで伝えることが不可欠と強調しました。

次のテーマは「モビリティを安心・安全に活用していくためのアクション」です。

斎藤は、中国で制御不能となった自動運転車をディーラーが遠隔停止させた事例を紹介し、「外部から止められる」ことの安全性とリスクの両面を提示。

山本は、安心・安全の必須要素として脆弱性管理、暗号化・認証、個人情報保護、安定した5G・V2X通信、AIによる危険予測・状態監視を挙げ、試験困難な状況をシミュレーションで検証し、運転感覚に合わせたパーソナライズUXを組み込む重要性を指摘しました。

川端氏は「安全は設計できても安心は設計できない」と述べ、ある自動車メーカーの自動運転開発責任者の「自分は(技術を理解しているので、停車した自動運転車の前を)渡れるが、 もし私の家族が(停車した自動運転車の前を)渡るとなると、気持ちの面でまだ躊躇するだろう」という発言を紹介。

扇はAIの判断透明性が安心感を左右するとし、車間距離やブレーキ条件など学習結果の開示を提案。川端氏も歩行者への意思表示ランプや車間距離・車線検知表示など、AIの意図を可視化するUI進化の重要性を示しました。

最後に山本は、UXからクラウド・AI・データサイエンスまで担える横断的な人財確保を提案。川端氏はメルセデス・ベンツの「フューチャリスト」の雇用を紹介し、斎藤は「技術だけでなく人と社会を見据えたアプローチが不可欠」と締めくくりました。

質疑応答ではまず、「自動運転が都市設計や生活スタイルを変える可能性」について、川端氏から、欧州でロックダウン後に郊外移住や全国移動し放題チケットなど政策的支援と組み合わせた都市再設計の事例を紹介。

「SDV化による利益構造の変化」では、川端氏が汎用ハード部品の縮小とデジタル部品の重要性を指摘し、山本もプラットフォームと付加価値の一体提供が不可欠と補足しました。

「つながる車とつながらない車の混在期」については、山本が地域・用途限定からの段階的拡大を提案。

「AIが記憶した個人情報や行動履歴の消去」では、扇が選択的削除や上書き技術の近い実用化を述べ、川端氏はカーナビ履歴管理を例に利用者側のコントロールの必要性を示しました。

最後のコメントでは、扇がSDVにも現時点で懸念を抱きつつ、セキュリティが理由でイノベーションを阻むべきではないとし、自身が関わるハイブリッド飛行機開発でも初期からセキュリティを組み込んでいるが進展は容易でないと語りました。

山本は多様な視点共有への感謝と「安心・安全な社会実現への行動」への意欲を示し、川端氏はワクワクと同時に課題も多いモビリティの未来を守るエンジニアの存在を心強いと話しました。

斎藤は、モビリティ×セキュリティは今後さらに重要性を増し、異分野の知見を掛け合わせてSX(Sustainability Transformation)を進化させる鍵になると総括。「ドキドキを減らし、ワクワクを増やす未来を共につくっていきたい」と呼びかけ、拍手の中で締めくくりました。

イベント終了後には、登壇者を囲んだ交流の場も設けられ、業界や立場を超えた活発な意見交換が行われました。

本レポートが、モビリティの進化とセキュリティ課題への理解を深め、安心・安全で持続可能なサービスづくりの一助となれば幸いです。

日立ソリューションズの協創で未来をつくっていくオープンなコミュニティ「ハロみん」では、ワクワクする未来へ一歩踏み出す協創の出発点を掲げ、心豊かに暮らすためのサステナブルな地球社会をめざしてサステナビリティをテーマにコミュニティを作って活動してまいります。その一環で、今回のようなイベントもオウンドメディア「未来へのアクション」でご紹介していますので、皆さんのご参加もお待ちしています。今後のイベント予定はこちらをご参照ください。

https://future.hitachi-solutions.co.jp/community/