2025.09.10

気候変動や地政学リスクの高まりなど、企業を取り巻く経営環境がますます複雑化する今、「サステナブルな経営」の重要性はますます高まっています。そんな中、経済産業省が提唱する「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」は、これからの企業経営の新たなスタンダードとして注目を集めています。

SXはこれまでの企業の環境対策やCSR活動とは異なり、社会課題の解決と企業の収益性向上を「同時」に実現するという経営アプローチです。本記事では、SXの基本的な考え方から具体的な実践方法までわかりやすく解説しますので、ぜひご一読ください。

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、「社会の課題を解決することで、企業も稼げるようになる」新しい経営の考え方で、その状態を達成するために企業が経営や事業を変革していくことを指します。

社会と企業、それぞれのサステナビリティは下記のような意味を持っています。

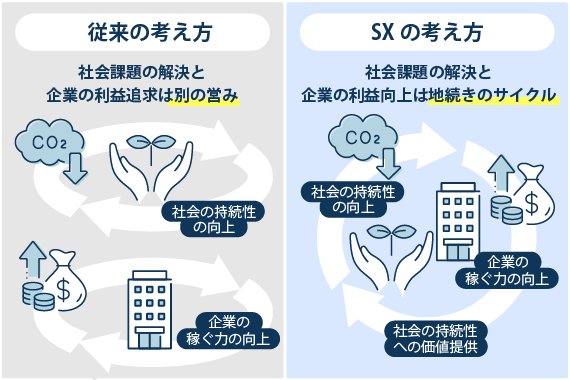

これまで、CSR活動(企業の社会的責任)や企業の環境活動といった社会貢献は、企業の利益とは別のものと考えられ、活動自体も「コスト」と捉えられることがありました。

しかし、SXでは、社会のサステナビリティ(持続可能性)の維持は、新しいビジネスチャンスや売上の増加、優秀な人財の定着につながると考え、それらが最終的には企業の長期的な稼ぐ力となり、経営のサステナビリティ(持続可能性)を高めると考えます。

また、経済産業省は2022年に発表した『サステナブルな企業価値創造のための長期経営・ 長期投資に資する対話研究会(SX 研究会)報告書』のなかで、SXを以下のように定義しています。

つまりSXとは、「社会にとって良いこと」と「企業にとって良いこと」を同時に実現する経営スタイルなのです。

これまでの企業の社会貢献活動と考え方が大きく異なるのは、社会課題の解決を直接企業の稼ぐ力や長期的な価値創出に結びつけるという点です。

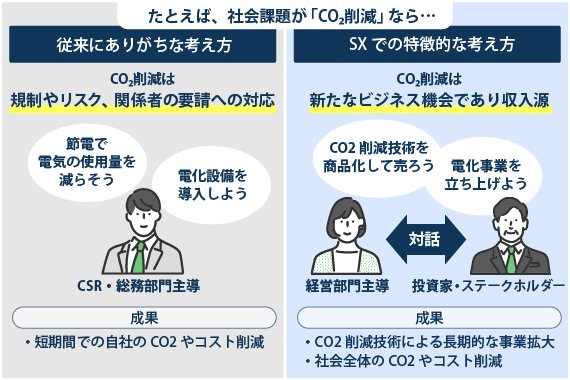

たとえば、CO₂削減という社会課題に対して、やや極端な表現では下記のように考え方が異なります。

従来のアプローチは、社会から信頼を得るためのリスク・規制対応といった側面が強く「自社のエネルギー使用量前年比20%削減」といった内向きの目標を設定し、対応も自社内に閉じることが多くありました。一方、SXのアプローチは、これらの課題を新たなビジネス機会として捉え、積極的に事業機会に転換していく視点が重要です。

たとえば、そのビジネスを重要視する観点は経済産業省と株式会社東京証券取引所が選定する「SX銘柄」の選定基準にも活きています。「SX銘柄」は、日本国内でサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)を積極的に推進している企業を評価する取り組みです。選定条件の一つとして、株価純資産倍率(PBR)(※1)が1倍以上であることが求められており、中長期的な事業成長が市場から期待されている企業が対象となっています。

リスク対応を行うことも重要なSXのひとつの側面ですが、社会課題を通して事業成長をめざすという点がこれまでになかった視点なのです。

下記はSXの一環として行われた取り組みなので、ぜひ具体例を見てイメージを付けてみてください。

SXは2020年頃から経済産業省の提唱により徐々に注目されるようになりました。

近年、SXの重要性が増している大きな要因は、社会と企業でのサステナビリティ(持続可能性)の関連性が深くなり、社会課題を解決する意識が企業の中長期的な成長に不可欠な要素になったことでしょう。それではなぜ、企業の成長に社会のサステナビリティが必要になったのでしょうか?以下の4つの視点でご説明します。

近年、世界の不確実性は高まっており、社会課題の企業活動への影響は大きくなっています。下記のように起こりうる事象は地政学的なものからサプライチェーン・リスク、技術革新まで、範囲は幅広く、内容も複雑です。

これらの複雑に絡み合った課題は、国際物流の分断や原材料の供給懸念などを引き起こし、いつ企業の事業継続を脅かすかわからない状況にあります。

こうした時代に求められるのは、個別の短期的な対応ではなく、「10年、20年先に求められる企業価値とは何か」といった中長期的な視点で経営戦略を立てることです。そのためには、社会課題に対して多様なステークホルダーと連携を強めてともに取り組むことが重要です。取り組みを通して、企業は社会ニーズを深く理解できるようになり、強固な事業戦略の構築、環境変化への迅速な対応、ステークホルダーとの強い関係性の確立が可能になります。

その結果、企業は外部環境の変化に対する耐性(レジリエンス)を身につけることができるようになるでしょう。

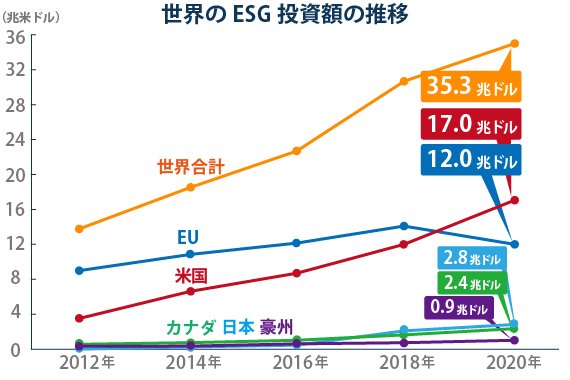

世界では、企業として稼ぐことと社会に良いことは両立する、むしろ社会に良いことを行うほうが中長期的には企業価値は高まる、という考え方が浸透してきています。これは、欧州や米国を中心に世界規模で増加傾向にあるESGへの投資額から推測できます。

ESG投資とは、企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素を考慮して投資判断を行う手法で、2020 年時点で、世界のESG 投資額は約 35.3 兆ドルに上りました。

出典:伊藤レポート3.0 を元に作成

また、ESGは環境等への配慮だけではなく、従業員が心身ともに健康的に働ける場を提供するという人的資本への配慮も含むと位置づける企業もあります。これらのESGに配慮した経営を行えば「中長期的により多くの価値を生み出す可能性のある企業」として、世界の投資家から資金調達できる可能性が高まるため、社会のサステナビリティへ配慮することは企業の成長資金確保においても重要な要素となっているのです。

日本でのSXの広がりは経済産業省がSXのガイドラインを取りまとめ、企業へSX導入の重要性を提示したことも大きな要因のひとつです。主要なものに、SXの必要性を説いた2022年発表の「伊藤レポート3.0」と、SX実践のガイドラインとして制作した「価値協創ガイダンス 2.0」があり、SXを推進するうえでは目を通しておくのが良いでしょう。

この背景には、政府の日本企業の収益力向上への強い危機感があります。日本企業は世界有数のイノベーション創出力があるものの、欧米企業より収益性が低い傾向にあり、政府はSXの推進によって世界からの日本への投資を高めたいと考えているのです。この記事の後半では、日本政府が推奨するSXの実践方法をわかりやすく解説しているので、ぜひご一読ください。

欧米ではすでにサステナビリティに配慮した製品への関心が広がっており、消費者の購買意向にも影響を与えています。日本国内でも、特にZ世代(1997年以降生まれ)を中心にサステナビリティ消費への関心が高まっており、調査では10~20代の約5割が「売上の一部が環境や社会のために寄付される商品を買う」と回答しています(※2)。

ただし、現状では欧米に比べてサステナビリティへ配慮した消費そのものへの認知度が低く、価格や利便性が優先されて、購買行動を大きく左右する要因とはなっていません。

しかし、若年層へのSDGsやサステナビリティの教育機会は多く、消費者として本格的に市場に参入する頃には、環境・社会配慮が企業選択の決定要因のひとつとなる可能性が高いと予測されています。その頃に企業が「サステナビリティ先進企業」と認識されるためには、将来の市場シェア確保に向けた長期投資としてブランド構築していくことが求められています。

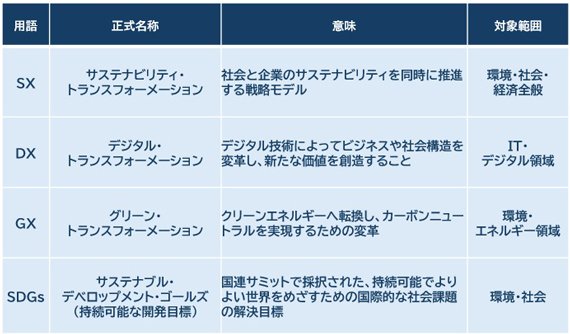

SXには類似する概念や言葉がありますが、いずれも対立する概念ではなく、連動して進めていくべきものです。まずは、名称と意味の違いを整理しておきましょう。

SDGsとGXはSXから「経済」の領域を除いた「社会課題の解決」を意図した目標や変革です。SXの実践として解決すべき社会課題を検討する際は、SDGsやGXの設定目標や指標を参照することができるでしょう。

DXはデジタル技術を用いた変革であり、今の世の中でSXを推進していく場合、DXの考え方は欠かせないものです。たとえば、「CO₂削減」という社会課題があるときに、単純に機器の稼働時間を減らすのではなく、センサーなどを用いたIoTによる機器の自動オンオフ制御で稼働時間を効率化するシステムを生み出すことが、DXとSXをかけ合わせた、新しいビジネス価値と言えるでしょう。

企業がSXを推進することによって得られる効果を事業機会とリスク対策の2つの領域に分けてご紹介いたします。

将来の市場を見据えた長期的な価値形成で、消費者や投資家から信頼を得ることができ、それらが売上の拡大や資金調達や投資効果を生むと考えられています。また、多様なステークホルダーと話し合うことで、新しいビジネスやイノベーションの機会も期待できます。

未来を見据えた規制対応や、調達先や投資家などステークホルダーとの入念な話し合いは、リスク発生時の被害を最小限にして法的・社会的リスクを回避します。また、社内外人財への関係強化で安定した価値提供基盤を築きます。

SXの具体的な実践方法は経済産業省による「伊藤レポート3.0」や「価値協創ガイダンス 2.0」の資料にまとめられています。大切なのは、枝葉から取り組むのではなく、めざす姿や戦略などの大局観からはじめることです。

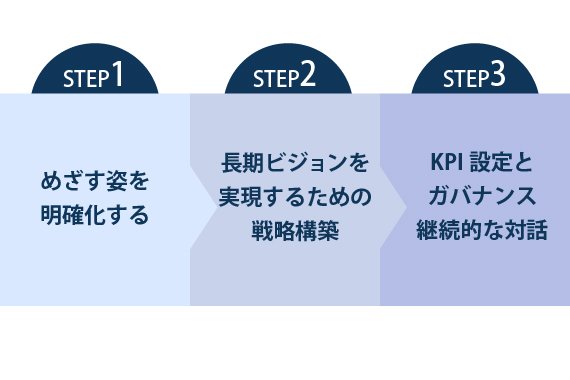

この記事では、わかりやすく3ステップに整理してご紹介いたします。この記事では理解しやすさを優先して一部ステップを省略していますので、概要を掴んだら、詳細は経済産業省の資料を読むことをおすすめします。また、これらのステップは一方向的なプロセスではなく、継続的な改善サイクルとして捉えることが重要です。

SX実践の第一歩は、「10年、20年後に自社が市場のどのようなポジションで、どのような価値を提供する企業になりたいか」を明確にすることで、このステップはSX推進において最も重要な基盤となります。具体的な取り組みとしては下記を行うことが推奨されています。

この取り組みのうち、経済産業省の資料によると、「SX銘柄2025」に応募したSXに取り組む企業のうち、もっとも多くの企業が取り組んでいるのが「重要課題の特定」で99%、もっとも取り組めていないのが「差別化要素の特定」と「めざす姿の設定(バックキャスティング)」で17%の企業しか実践していませんでした(※3)。

それぞれの実践項目を説明します。

●重要課題の特定(マテリアル・イシュー)

まずは、優先的に取り組むべき社会課題を定めましょう。SDGsをはじめ多角的に情報収集して社会課題を洗い出し、課題に関わるリスクや事業機会、ステークホルダーへの影響を分析。その上で、自社の従業員の意見やビジョンに基づいた自社固有の価値観を踏まえ、経営者が主体的に重要課題を選定します。

●めざす姿の設定(フォアキャスティング)

現在の自社の競争優位や強み・技術・資源を出発点として、それらを将来どのように活用・強化していくかという観点からめざす姿を設定します。

●めざす姿の設定(バックキャスティング)

将来の変化した市場における自社の理想のポジショニングを設定し、それを達成するためにどのような取り組みが必要かという観点から検討します。社会の変化を見据え、自社が提供できる価値を特定します。

●差別化要素の特定

人的資本、技術・ノウハウ、ブランド・顧客基盤などの経営資源・無形資産を明確化し、競合他社が容易に獲得・模倣できない差別化の要素を確立します。長期間にわたって、要素が陳腐化しないか、喪失を防げないかも併せて検討することが求められます。

●めざす姿に基づくビジネスモデルの設定

バリューチェーンにおける自社の位置づけを明確化し、経営資源の最適配分、ステークホルダーとの関係性構築、収益構造の設計を統合的に行います。特に、成長・供給力などの各ドライバーを特定し、産業構造の変化に対応できる変革力を組み込むことが重要です。

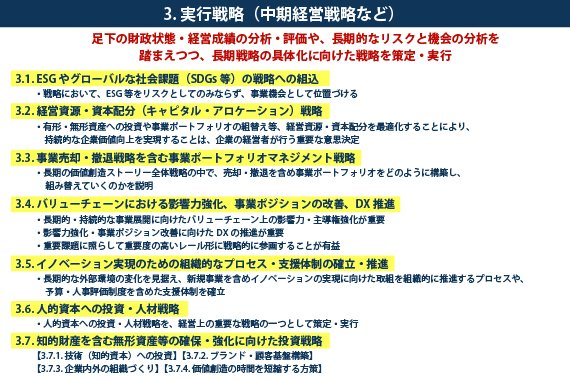

次は長期戦略を実現していくために、中期経営戦略など具体化に向けた戦略の策定や実行を行うフェーズです。現状の財政状況や経営成績、リスクや機会の分析を踏まえつつ、下記のような項目を策定していきます。

出典:価値協創ガイダンス 2.0 をもとに作成

この取り組みのうち、「SX銘柄2025」に応募したSXに取り組む企業のうち、もっとも多くの企業が取り組んでいるのが「ESG要素等の投資・資源配分」で83%、もっとも取り組めていないのが「人材戦略の構築および人的資本への投資」で29%と、人財に関する取り組みはまだ改善余地があることがわかります(※4)。

日立ソリューションズでは、退職者との関係を断ち切るのではなく、「社外の人的資本」として捉え直すアルムナイネットワークを構築。単純な再雇用を超えて多様な知見を持つ退職者と「ゆるくつながり」、協創によるイノベーション創出や、人手不足という社会課題を解決しながら従来の雇用関係を超えた新しい人材戦略により、持続的な企業価値の向上をめざしています。

SXを実践するための最後のステップは、設定しためざす姿と戦略をより意義のある取り組みにし、成果を測定・改善していく仕組みの構築です。とくに、多様なステークホルダーとの対話によって価値創造ストーリーを作り上げることはSXにおいて非常に重要視されています。「価値協創ガイダンス 2.0」では具体的に下記の3つが紹介されています。

●成果と重要な成果指標(KPI)

SXは財務指標だけでなく、社会に提供する価値も数値化する必要があります。「何人支援できたか」「どのくらい環境が良くなったか」等の社会的インパクトを定量化して、企業全体で統合的に管理しましょう。

●ガバナンス

取締役会と経営陣の役割分担を明確化し、社外取締役による監督機能を強化します。長期戦略に関するKPIと連動した役員報酬制度の設計も求められ、経営陣の動機を長期的な企業価値向上に向けて整合させます。

●実質的な対話・エンゲージメントの要素

企業の価値創造ストーリーを投資家と企業が共同で改善する継続的なプロセスです。投資家からの示唆を基に価値観、戦略、KPI等を見直し、改善結果を公表してさらなる助言を求める好循環を形成することで、持続的な企業価値向上を実現します。

「SX銘柄」とは、SXを先進的に推進する企業を選定することで、SXの具体的な取り組みを普及させるとともに、国内外での日本企業の評価を高めていくことを目的として経済産業省と東京証券取引所が創設しました。

2024年から取り組みが開始され、2025年5月には13社の選定が発表されています。

それぞれの取り組み概要も記載されているため、SXに関心のある方はぜひご覧ください。

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)は、従来の「企業の利益」と「社会への貢献」を対立するものとして捉える発想を根本から変革する、新しい経営アプローチです。

気候変動、人権問題、地政学リスクなど、企業を取り巻く課題がますます複雑化する中、SXは「守り」の対応ではなく「攻め」の戦略として位置づけることが重要です。政府が提供する価値協創ガイダンス 2.0などのツールも活用しながら、自社ならではの価値創造ストーリーを構築し、持続可能な企業成長を実現していきましょう。