2025.09.18

建設業界では深刻な人手不足、生産性の低迷、労働災害の高発生率といった課題が長年にわたって続いています。このような状況を打開する手段として注目されているのが建設DXです。

本記事では、建設DXで適用されるAI、IoT、ドローンなどの最新技術から具体的な導入事例まで解説します。ぜひ、導入事例などをもとに自社での導入検討に役立ててみてください。

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」以降、あらゆる業界でDX(デジタル・トランスフォーメーション)の取り組みは本格化していますが、建設業界はそのなかでも対応が迫られる重要な業界のうちのひとつです(※1)。

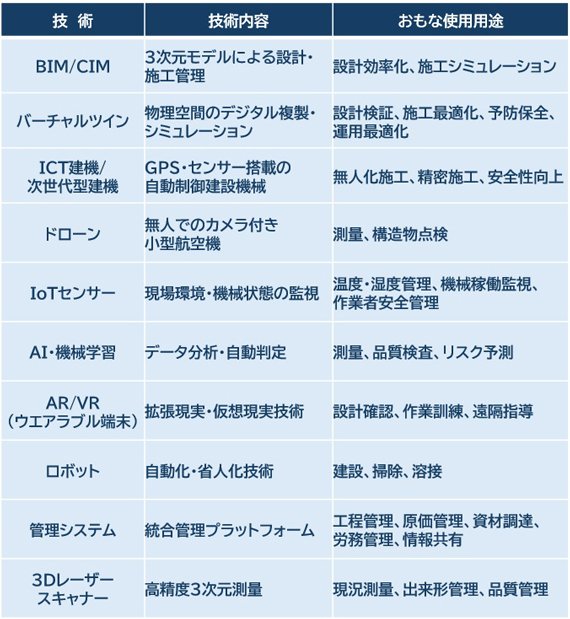

建設DXとは、AI、ドローン、IoTなどの最新のデジタル技術を用いて、建設業界の業務プロセスや働き方といった課題を解決・変革し、新たな価値を生み出すための取り組みです。施工管理から営業、設計、測量などあらゆる場面がその対象となります。

建設DXは官民一体となった取り組みが加速しており、国土交通省では「i-Construction 2.0」として2040年度までに建設現場の生産性を1.5倍向上させるため、施行・データ連携・施工管理のオートメーション化に取り組んでいます(※2)。ほかにも、2023年度からのBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)の原則適用、2020年から始まったインフラ分野のDX推進など、国を挙げてのDX推進により、建設現場を効率化する体制は着実に整ってきています(※2)。

さらに、近年ではドローンを活用した測量・点検技術、AIによる設計最適化、IoTセンサーによるリアルタイム監視システムなど、建設現場を革新する新しい技術が次々と実用化され、ますます効率化が期待されている業界なのです。

そんな進歩がめざましい建設業界では、DXの導入は進んでいるのでしょうか?国土交通省が実施した2023年のICT施工の調査では、規模の大きいABランクの企業の導入率は9割を超すものの、母数の大きい地域建設会社であるCランク企業は6割、Dランク企業においては約1割と、企業規模によってDXの導入率には差があることがわかります(※3)。

※3 出典:国土交通省「ICT施工の普及拡大に向けた取組」を元に作成

大規模な建設現場では導入も進んできたと言って良い状況ですが、業界全体でDXが実装されるにはもう少し時間が必要なようです。それでは、なぜ普及が進まないのでしょうか?現場によりますが、主に下記のような理由が考えられます。

2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らされていた「2025年の崖」ですが、建設業界も同様に「既存の基幹システムの老朽化により、保守運用コストが増大し、セキュリティリスクも増大する」といった点は課題です。これらの他の産業と共通する課題に加え、建設業界は特有の課題を抱えており、その解決策としてDXの活用が強く求められています。

人手不足は日本全体の課題ではありますが、産業全体における建設業就業者数は年々減っています。総務省の労働力調査(※4)によると、2024年の建設業就業者数は477万人で全産業における7%の割合です。1997年の685万人の際は全産業の10%を占めましたが、そこをピークに減少が続き、10年前と比較して28万人減、約30年間で200万人以上の就業者が減少している計算で、産業全体における人財の獲得競争でも劣位な状況です。

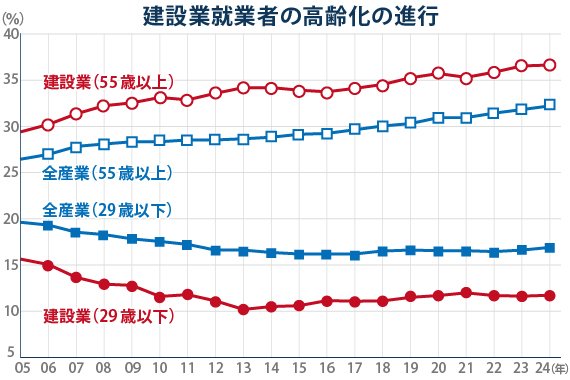

また、年齢構成を見ると、建設業就業者の36.7%が55歳以上で、全産業平均の32.4%を大きく上回っています。一方、29歳以下の若年層は11.7%にとどまり、全産業平均の16.9%を下回っており、ほかの業界と比較しても高齢化が進み、若者の参入が少ない業界といえるでしょう(※5)。

この状況により、現場単位で人が集まらないという課題はもちろんのこと、熟練技術者の退職による技術継承の断絶も大きな課題となっています。長年の経験に基づく暗黙知やノウハウが失われることで、品質低下や安全性の問題が懸念されています。

厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、建設業従事者の年間総実労働時間は2024年では1,943時間で、全産業平均の1,714時間を大幅に上回っており、人手不足の影響もあり長時間労働が続く業界といえそうです(※6)。

しかし、2024年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制(年360時間、特別条項付きで年720時間)が適用されました(※7)。従来の長時間労働に依存した働き方からの脱却が法的に義務付けられていますが、人手不足も重なり少ない人員で回している現場ではまさに対処を進めている真っ最中でしょう。

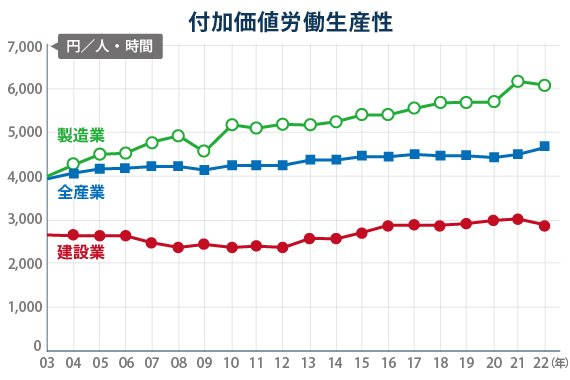

また、内閣府の調査では、建設業の1時間当たり付加価値労働生産性は製造業の約5割程度、全産業の6割程度に留まっています(※8)

労働時間が長く、労働生産性も低い業界として認識されてしまうと、ますます若年層の獲得は難しくなるため、今後の人財獲得の面でも労働生産性を上げて働きやすい環境づくりを進めることが急務となっているのです。

建設現場では高所での作業や重機作業、危険物の取り扱いがあるため、一定の危険が伴います。数十年前と比較して建設業における労働災害の発生率はかなり下がっているのですが、それでも厚生労働省の労働災害統計によると、2023年の建設業の死傷災害発生率(1,000人当たり)は約4.4件で、全産業平均の約2.4件を大幅に上回っています。また、労働災害による死亡者数では、建設業が全産業の約3割を占める状況が続いています(※9)。

ヒューマンエラーによる事故も少なくないため、今後より安全に働いていくための仕組みづくりは必要でしょう。

ここまで、建設業界における3つの課題を見てきましたが、建設DXの導入はこれらの課題を解決し、建設業界全体の人財を強化して、競争力を向上させることが期待されています。まず、現在用いられる技術にはどのようなものがあるのかを見てみましょう。

次に、具体的にどのようなことができるのかを見てみましょう。

ここからは、日立ソリューションズで開発し、実際に建設業界で活用されているソリューションやその導入事例をご紹介いたします。

DroneDeployは、ドローンで撮影した画像データから3Dモデル生成や測量・分析を行う建設業界向けの統合型プラットフォームです。ドローンを用いた撮影画像から2Dマップ・3Dモデル・点群を自動生成し、エリアの面積や距離、体積を測定したり、設計図と並べて現状との比較を行ったりすることができます。

また、360度カメラの機能では、撮影した現場画像を図面と紐づけて時系列で管理。現場状況の共有、発注者への報告や工事のエビデンスなど、さまざまな業務の効率化、遠隔化を支援します。

360度カメラの機能を導入したクラレエンジニアリング株式会社は、施工管理を岡山のオフィスからリモートで行えるため現場常駐者が最小限に。設計者や施工管理者の滞在・移動の時間や費用の削減になり、そこで生まれた時間は品質向上や複数案件の実行に当てているそうです。また、施主(顧客)への進捗共有としても喜ばれているそうです。

ソリューション:https://www.hitachi-solutions.co.jp/dronedeploy/

導入事例:https://www.hitachi-solutions.co.jp/dronedeploy/case01/

鉄筋の出来形検測業務は、複数人の作業が必要でマーキングや標尺の設置など準備にも時間のかかる作業です。このシステムでは鉄筋をタブレットで撮影するだけで、自動的に鉄筋の本数と鉄筋間の距離を自動計測し、そのまま帳票作成まで行えます。実証実験では、拘束時間は約1/3程度に縮小しています。

このGeoMationを導入したドーピー建設工業株式会社様は、作業時間の短縮だけではなく、作業の属人化の解消にも成功。計測や調書作成が自動化されたので、配筋検査の作業は熟練者でなくてもできるようになりました。その結果、一部の熟練者にだけ大きな業務負荷がかかる属人化の問題も解消へと向かいそうです。

ソリューション:https://www.hitachi-solutions.co.jp/contech/products/rebar_check/

導入事例:https://www.hitachi-solutions.co.jp/geomation/case14/

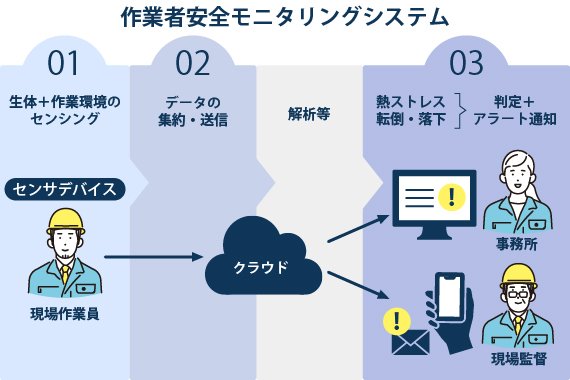

ヘルメットにセンサーデバイスを装着し、作業者の生体情報と周囲の環境情報を計測することで、現場監督者や事務所スタッフの方が作業者の安全を遠隔から確認できるシステムです。

たとえば、作業者が熱ストレス判定を受ければアラートが鳴り、熱中症になる前に対応できるほか、体調不良や事故などにより転倒し、一定時間横たわった状態となっていれば、アラート発報で危機を知らせることができます。

本システムの開発を日立ソリューションズと協創した株式会社村田製作所様は、開発後すぐに大手建設会社様から4カ所の現場で働く300人規模の作業での使用依頼を受け、システムを提供しています。このほか、建設業以外の約10社からも引き合いがあり、トライアルユースが進められています。

ソリューション:https://www.hitachi-solutions.co.jp/wms/

導入事例:https://www.hitachi-solutions.co.jp/m2mremote/case01/

ここまでご紹介してきたように、建設DXは建設業界が長年抱えてきた構造的課題を解決する強力な手段です。DXは単なる技術導入として捉えるのではなく、働き方や業務プロセス全体を見直す変革として位置づけることがポイントです。自社の課題と照らし合わせながら、適切な技術選択と段階的な導入計画を立て、建設DXの導入を始めていきましょう。