2025.07.31

株式会社日立ソリューションズ(以下、日立ソリューションズ)が運営するコミュニティ「ハロみん」は、2025年6月12日に『女性活躍を加速する人的資本経営の実践ヒント~経営と現場の視点から考える"自分らしいキャリア"~』を開催しました。

女性が長期的にキャリアを築くことが当たり前となる今、企業は一人ひとりの多様なキャリアや価値観を尊重しながら、どうすれば社員が持つ力を最大限に発揮できる環境を整えられるのかが問われています。

本イベントでは「人的資本経営」の視点から、「キャリア形成」「ライフイベントとの両立」「健康課題」など、働く女性が直面する課題に対し、社内制度や職場環境、組織の垣根を超えたネットワーキングの意義について、実例とともに議論を深めました。あわせて、事前アンケートに寄せられた悩みの声も紹介され、働く女性のリアルに向き合う対話が展開されました。

基調講演には、キャリア支援を手がけるポジウィル株式会社(以下、ポジウィル)代表の金井芽衣氏が登壇。続くパネルディスカッションでは、日立ソリューションズで女性活躍推進に取り組む月折郷子と平田文香が登壇し、社内の取り組みや自身の経験をもとに、現場視点でのヒントを共有しました。

本イベントレポートは、人事・経営層の方はもちろん、女性活躍に関わる方や、中長期視点での働き方・キャリア構築について関心のある皆さまにとって、実践に役立つ内容となっています。ぜひご覧ください。

<登壇者>

金井 芽衣 氏

ポジウィル株式会社

代表取締役

月折 郷子

株式会社日立ソリューションズ

人事総務本部

平田 文香

株式会社日立ソリューションズ

スマートワークソリューション本部 HRソリューション開発部

基調講演には、キャリア支援サービスを提供するポジウィル代表の金井芽衣氏が登壇。

「どう生きたいか?でキャリアを決める」をテーマに、自身の原体験や起業の背景を交えながら、価値観を起点にしたキャリア形成の重要性を語りました。

金井氏は保育士を志して短大に進学後、「大人の生き方」への関心から法政大学キャリアデザイン学部に編入。人材紹介業を経て、2017年にポジウィルを設立しました。

起業の原点には、児童養護施設で出会った子どもたちの存在があると語ります。制度による支援だけでは癒えない「心の傷」を見つめ、「生き方に寄り添う支援」の必要性を実感したといいます。

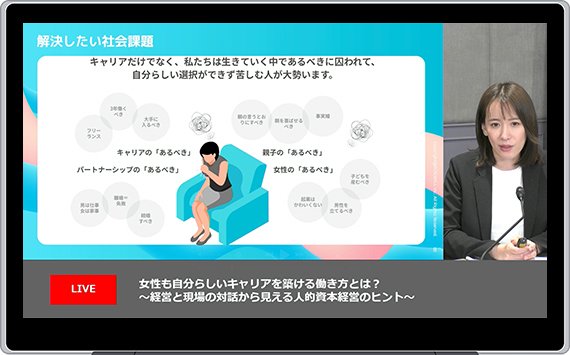

現在ポジウィルは、「あるべき、こわそう」をミッションに掲げ、他人との比較や"〜すべき"にとらわれず、自分の価値観で意思決定できる社会の実現をめざして、個人向けのキャリア支援や法人研修を提供。

変化の激しい時代に、「どう生きたいか分からない」と悩む人に対し、経験や価値観に丁寧に寄り添いながら、人生やキャリアの意思決定をサポートしていると話しました。

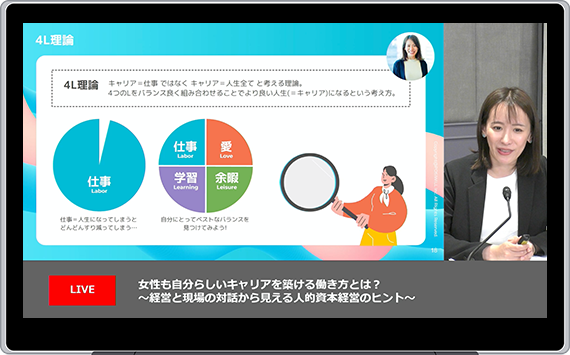

続いて金井氏は、豊かな人生のために、Love(愛)・Labor(仕事)・Learning(学び)・Leisure(余暇)のバランスを整える「4L理論」を紹介。

「つい仕事に偏りがちになる」と話す金井氏自身も、家族とのハワイ滞在や英語レッスンなど、意識的に余暇や学びの時間を増やしていると語りました。

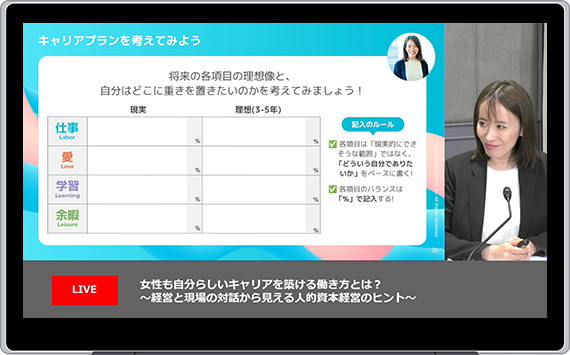

参加者にも、自分の現状と理想の「4L」のバランスを紙に書き出すことを提案。心地よいバランスを見つめ直すことで、日々の行動も変わってくると呼びかけました。

また、理想とのギャップを埋める"ネクストアクション"の設定も重要だとし、「まずは無理なくできることから」と助言。

たとえば金井氏は、過去に英語学習で挫折した経験から、今は25分だけの短いレッスンを継続していると話します。また、月初には東京を離れるなど、日常に"遊び"を入れる工夫も共有し、自分らしい生き方のヒントを伝えました。

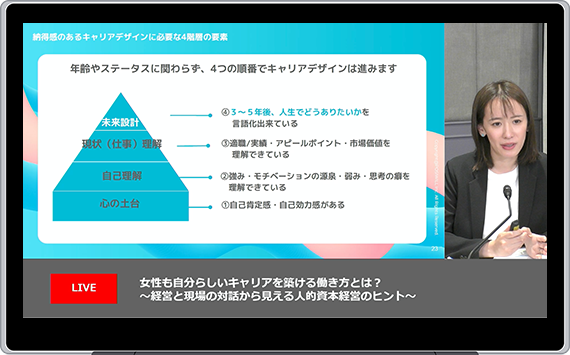

最後に金井氏は、キャリアデザインとは年齢や性別に関係なく「自分らしい人生を描き続けること」だと語ります。

そのために大切なのが「心の土台」。「自分には価値がない」といった思考のクセを見つめ直すことが、前向きな行動への第一歩になると指摘しました。

「なぜ"自分なんて"と思ってしまうのか」と内面に向き合うことで現状を正しく理解でき、「ではどうしたいのか?」という前向きな問い、行動につながっていくといいます。

自身も18歳で保育士を志し、養護施設で実習をしたことを機にキャリアの支援をする道を考え、短大からキャリアデザイン学部がある大学に編入。キャリアカウンセリングを学び、「30歳で独立」と旗を立てたところ、27歳で起業。思い描いた道が現実になっていったと振り返りました。

日々の業務で「どこにやりがいを感じるか」「自分の強みが活きているか」を問い続けることが、キャリアの軸を見つけるヒントになるとし、参加者に行動を促す言葉で講演を締めくくりました。

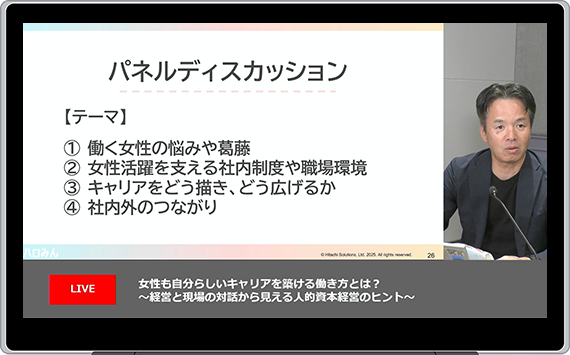

続くパネルディスカッションでは、働く女性が直面するキャリアの悩みや健康課題、両立支援など、現場で見えてきた課題と向き合う企業の取り組みについて意見が交わされました。

ファシリテーターは日立ソリューションズ サステナビリティ推進本部の野田が務め、登壇者にはポジウィルの金井氏のほか、日立ソリューションズで社内のダイバーシティ推進を担う月折郷子と、女性社員の健康支援サービス提供に取り組む平田文香が登壇。

現場視点での課題意識や、組織としてどう支えていくかの具体的な工夫について、それぞれの立場から語られました。

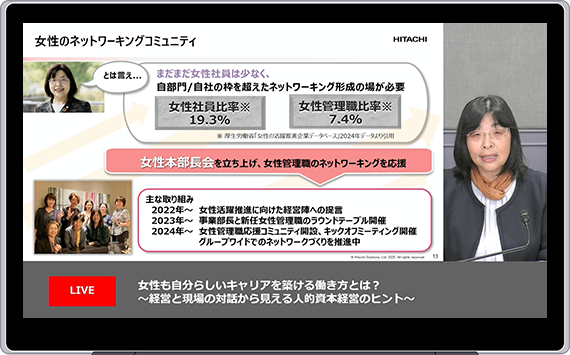

日立ソリューションズは、柔軟な勤務制度、スペシャリスト職の導入、アンコンシャス・バイアス研修など、誰もが活躍できる職場づくりを推進していると月折は説明します。

女性の計画的育成やネットワーク形成にも注力し、「女性管理職応援コミュニティ」や「女性本部長会」を通じて横のつながりや経営陣との対話の場を広げています。

また、育児・介護との両立支援や日立グループ横断のERG活動(Employee Resource Groups:従業員リソースグループ)も並行して進め、制度と風土の両面から変革を進めています。

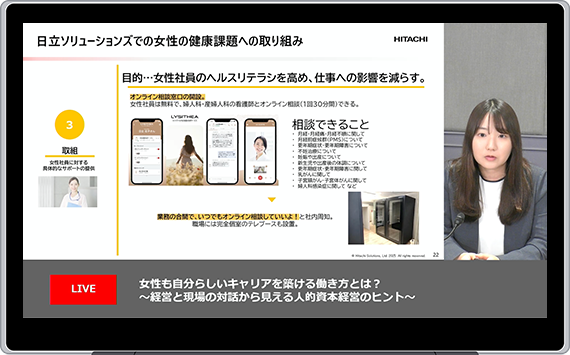

平田は自身の経験をもとに、女性の健康課題に取り組んでいます。社内アンケートでは、約7割が「健康課題が仕事に影響する」と回答し、4割近くが「上司や同僚に相談しづらい」と感じている実態が明らかに。

その結果を踏まえ、オンライン相談窓口を備えた専用サイトを整備し、安心して相談できる環境づくりを進めてきました。

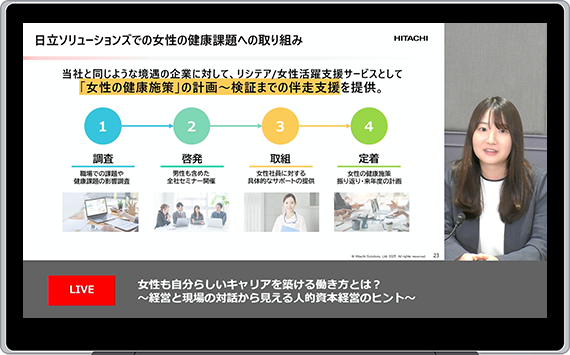

これらの施策は「リシテア/女性活躍支援サービス」として社外にも展開され、調査から制度設計・定着支援までを一貫して提供しています。

ディスカッションでは、「育児と仕事の両立」や「管理職をめざしづらい」といった事前アンケートの悩みが紹介されました。

金井氏は、女性が長期的に働く時代になったとはいえ、家庭や健康に関する悩みを職場で共有しづらい現実があると指摘。「ひとりで抱え込まず、信頼できる人に相談すること」が重要だと語りました。

月折は、子育てと仕事を両立する中で生まれる迷いや後悔を振り返りながら、地域のネットワークや育児仲間の存在の大切さを強調。自身も同僚や保健師との対話に救われた経験から、「声に出す」ことで支援が得られることを伝えました。

続いて話題は、組織としての支援体制に移ります。

月折は、課長昇格時に戸惑った経験から、事前に管理職の役割や心構えを伝える仕組みの重要性を指摘。女性社員には、課長昇格を推薦されたら、断らずにチャレンジして欲しいと話しました。また、女性特有の健康課題など話しにくいテーマに配慮した取り組みの必要性も強調しました。

安心して相談できる環境には、1on1やメンター制度など、相談にのってもらう仕組みが必要で、上司に限らず、横や斜めの関係など、複数人のメンターがいると良いと語りました。また、企業の体制づくりとあわせて、社員自身が主体的に相談相手を探す姿勢も大切だとし、コミュニティや社内・社外のメンター制度なども利用しながら、自分に合うメンターを見つけてほしいと呼びかけました。

平田は、「できることから始める」姿勢が改革の第一歩と強調。小さな行動を重ねることで現場の声や課題が見えてくると話しました。

さらに月折は、「妻が夫よりも先に昇格して家庭は大丈夫か」と問われた体験を紹介し、文化的なアンコンシャス・バイアスへの向き合い方について話しました。また、女性自身にもアンコンシャス・バイアスがあるとし、家庭のことは全部自分が完璧にやらなければならない、と思い込んでいる女性もいるのでは?と言います。悩んでいるときは、家庭内の役割分担を"ゼロベース"で見直し、それぞれの家庭でめざすワークライフバランスをどう実現できるかをデザインすることの大切さにも触れました。

キャリア支援の現場に立つ金井氏は、昇進をめざす人と「私なんて...」と自信を持てない人の二極化を感じると語りました。出産後の役職辞退や、時短勤務中の昇進への葛藤にも触れ、「焦らず、余裕ができたときに再設計すればいい」と語りました。

これに対し月折は、今後、長いキャリア人生の中では更年期や介護など予期せぬ事態も発生すると話します。ここ数年で結果を出さなくてはと焦るのではなく、長い時間軸の中で、今、仕事とプライベートの何を優先度高くやっていくのか、「花開く時期」と「充電する時期」を織り込んだキャリア設計の重要性を提案。自分のワークライフヒストリープランを書きだしてみる事で、気持ちが落ち着き、生きづらさから解放されるのではないかと語りました。

平田も「人生100年時代、短期で焦らず考えることが大切」と共感し、まずは自分の理想やモヤモヤを言語化することから始めたいと共有しました。

最後のテーマは「つながり」の価値です。

金井氏は、キャリアに迷ったときこそ「第三者の視点」が有効だとし、身近な人の善意がかえって価値観を押しつけてしまうこともあると指摘。中立的な立場の支援者との対話が、自分の意思を整理する助けになると語りました。

平田は、育休・産休について関心のある社員が部署を越えてつながれる社内コミュニティの立ち上げ事例を紹介。育休・産休の取得を考えている社員や経験者など150人以上が参加し、孤立を防ぐ仕組みとして機能していると説明しました。育休復帰後のキャリア、子育てに関する悩み、両立ノウハウの共有、産休取得前の過ごし方などの情報共有の場として活動しています。

月折も「女性本部長会」や「介護コミュニティ」などのネットワークを紹介し、社員同士の支え合いが組織の力になると強調。社内外のつながりを育む文化こそが、企業価値向上の土台になると訴えました。

Q&Aパートでは、参加者から寄せられたリアルな疑問に登壇者が答え、現場での支援のヒントが共有されました。

「女性に自信を持ってもらうには?」という問いに対し、金井氏は「本人の思い込み」と「企業の関わり方」の両面から向き合う必要があると語りました。

たとえば、子育て中の女性が「自分"なんか"が...」と遠慮する背景には、「女の子は控えめに」といった教育の影響があると指摘。こうした無意識の前提を見直すことが、自信回復の第一歩になると述べました。

企業側には、日々の声かけの見直しが求められるとし、「よく頑張っているね」といった一言が、自己肯定感を高めるきっかけになると共有しました。

月折も「言葉にする人は案外少ないが、一言あるだけで気持ちは大きく変わる」と共感を寄せ、承認とアドバイスのバランスがモチベーションに直結することを改めて示しました。

「女性はどこにモチベーションを感じやすいか?」という問いに対し、月折は「プライベートの充実が支えになっていた」と振り返りました。仕事で落ち込んでも、家庭や趣味があることで前向きになれたとし、「それでいい」と肯定的に語りました。また、「モチベーションは人それぞれ。職位や収入、人との出会いなど、時期や状況で変わる」とも補足しました。

平田は、社会人4年目に事業立ち上げを担った経験を紹介。「自分の視点で動けること」が大きなやりがいになったとし、裁量ある環境が自己成長につながったと語りました。

最後に紹介されたのは、「制度はあるが、復職後にマミートラックに入ってしまう社員への支援」に関する悩みでした。(マミートラックとは、出産や育児をきっかけに女性社員が本来のキャリアパスから外れてしまう状況を指す言葉。)

月折はまず、「マミートラック」という言葉の捉え方を見直す必要があると提起。子育てによって昇進の機会が限られてしまうといった否定的に捉えるのではなく、「その時期に何を優先するか」という本人の意思を尊重すべきだと語りました。

たとえば子育てを優先する時期も、家族との育児経験を積む機会としてだけでなく、育児期間を上手く活用して語学や資格取得などのスキル習得が出来る機会と捉え直すことができるとし、「マミートラックではなく"マミーチャレンジ"という発想もある」と前向きな転換を提案しました。

Q&Aを通して浮かび上がったのは、制度よりも日々の関わり方や、価値観を尊重する風土の大切さ。そうした積み重ねが、一人ひとりのキャリアを支えていくのだと感じさせるセッションとなりました。

最後に登壇者から、視聴者へのメッセージとして「明日からできること」が語られました。

金井氏は、まず「頭の中を紙に書き出す」ことを勧めました。悩みや嬉しかったことなどを可視化することで、自分の状態が整理されるといいます。また、「どんな人生を歩みたいか」を時間軸で書いてみることで、やりたいことの優先順位が見えてくるとも語りました。

月折は、これまでの歩みや経験をまとめ、今後の希望を書き出す「ワークライフヒストリー&プラン」の作成を提案。信頼できる人と共有することで、前向きな対話ができ、「味方」が増えると伝えました。

平田は、「自分を少し優先する時間を持つ」ことの大切さに触れました。たとえば、お皿を洗わない日があってもいいし、行かなくてもいい場所には行かない。小さな"やらない選択"が、自分を大切にする第一歩になると語りました。

制度や支援に加えて、自分の軸を持ち、身近な一歩を踏み出すこと。その積み重ねが、自分らしいキャリアの道を切り拓いていくはずです。本レポートが、皆さまのキャリアや組織での取り組みに少しでもお役立ていただければ幸いです。

日立ソリューションズの協創で未来をつくっていくオープンなコミュニティ「ハロみん」では、ワクワクする未来へ一歩踏み出す協創の出発点を掲げ、心豊かに暮らすためのサステナブルな地球社会をめざしてサステナビリティをテーマにコミュニティを作って活動してまいります。その一環で、今回のようなイベントもオウンドメディア「未来へのアクション」でご紹介していますので、皆さんのご参加もお待ちしています。今後のイベント予定はこちらをご参照ください。