2025.10.08

株式会社日立ソリューションズ(以下、日立ソリューションズ)が運営するコミュニティ「ハロみん」は、2025年9月5日にオンラインイベント『GLOBAL TREND NOW ~北米最大級のAIカンファレンスから読み解く、AIエージェント最前線~』を開催しました。

近年、生成AIは企業や社会のあらゆる領域で急速に活用され、特にChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)は企業の意思決定や業務自動化にも活用されるようになりました。そして今最も注目されているのが、ユーザーの目的達成のために自律的に行動し、複数のツールやシステムと連携してタスクを遂行する「AIエージェント」です。業務効率化や顧客対応、意思決定支援など、さまざまな場面での活用が期待されています。

そうした中、2025年8月11日~13日にラスベガスで開催された北米最大級のAIカンファレンス「Ai4 2025」は、世界中のAI関係者が集い、AIエージェントを含む最新技術や活用事例について活発な議論が交わされました。Ai4 2025には日立ソリューションズの社員も複数参加し、AIエージェントの最前線を精力的に取材。本イベントではそのAi4 2025の概要と、AIエージェントの注目トレンド、最新の活用事例などを紹介しました。

本レポートはその内容をダイジェストでお伝えします。AIに興味のある方はもちろん、AIを事業活動・企業活動に活用したいとお考えの皆さまにとって、AIエージェントの最前線をわかりやすく、実践的に共有する内容となっていますのでぜひご覧ください。

<登壇者>

北林 拓丈

株式会社日立ソリューションズ

セキュリティソリューション事業部 クラウドソリューション本部 企画部

チーフイノベーションストラテジスト

兼 業務革新統括本部 AIトランスフォーメーション推進本部 AX戦略部

チーフAIビジネスストラテジスト AIアンバサダー

新卒で現日立ソリューションズに入社し、JavaエンジニアとしてECサイトの開発・運用に従事後、米国での研修を経て、主に大手通信事業者のシステム再構築プロジェクトにコンサルタント、ITアーキテクト、プロジェクトマネージャーとして参加。2020年から2023年までシリコンバレーに駐在し、スタートアップとのパートナーシップや日系企業間連携による新規事業の立ち上げと拡大に従事。その間生成AIにも関心を持ち、帰国後は新規事業支援とオープンイノベーションを推進する傍ら社内や顧客向けに生成AIトレンドをレポート。2024年4月から新設されたAIトランスフォーメーション推進本部と兼務になり生成AIエバンジェリストとして活動中。

川守田 慶

Alliance Manager, Business Development and Alliance Group

Hitachi Solutions America, Ltd.

2009年に現日立ソリューションズに入社後、2020年まで統合システム運用管理「JP1」の開発・保守に従事。2021年まで自社商材のプロモーション活動を経験した後、2024年3月までブロックチェーンの自社サービス事業の立ち上げにおいてプロジェクトマネージャーとして開発に従事。2024年4月からHitachi Solutions Americaに出向。DevSecOps、Data Management、AIにフォーカスし、トレンド調査やスタートアップ発掘を担当。

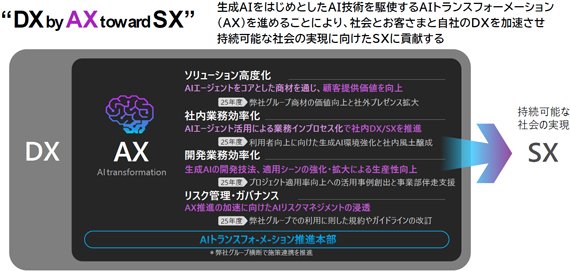

最初のセッションでは北林が登壇し、「日立ソリューションズの生成AIへの取り組み 2025」について紹介しました。当社では、AIのめざす方向性として、「DX by AX toward SX」というキーワードを掲げています。これは、生成AIをはじめとしたAI技術を駆使するAIトランスフォーメーション(AX)を進めることにより、社会とお客さまと自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させ、最終的には持続可能な社会の実現に向けたSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に貢献することを目的としています。

日立ソリューションズのめざすAIトランスフォーメーション

現在、AX推進本部では、DXの中のAXに向けた柱について以下の4つを定義。

①ソリューション高度化:AIエージェントをコアとした商材を通じ、顧客提供価値を向上

②社内業務効率化:AIエージェント活用による業務インプロセス化で社内DX/SXを推進

③開発業務効率化:生成AIの開発技法、適用シーンの強化・拡大による生産性向上

④リスク管理・ガバナンス:AX推進の加速に向けたAIリスクマネジメントの浸透

これらを日立グループ内で組織横断的に施策連携を推進しています。

北林は、「これまで当社はリテラシー向上、ユースケース創出、環境整備を中心に生成AI活用に取り組んできました。2025年度は全社導入・業務効率化のフェーズにあり、社員活用率やプロジェクト適用率向上を加速させ、生成AIの業務インプロセス化(業務への組み込み)を方針に掲げて活動しているところです」と説明しました。そこで特徴的な取り組みを2つ紹介しました。

1つは、「自律的活用基盤」です。社員が"今すぐ使える"AIエージェントを日常業務に置くことで自律的活用を推進しています。この基盤には以下のような機能を具備しています。

①AIエージェント作成・実行基盤:Allganize社が開発した生成AIを企業内ですぐに使える環境をオールインワンで提供するプラットフォーム「Alli LLM App Market」を活用し、1クリックで使える業務アプリを営業・SE・管理職などカテゴリ別に60種以上用意。

②社内情報AI横断検索(活文企業内検索基盤):社内に散在する文書を生成AIで横断的に検索。

③生成AI・エージェント活用ナレッジ:組織知の集約や高め合う文化の醸成を促進。

④利用状況ダッシュボード:利用状況のモニタリングや効果の可視化。

ほかにも、社内データを蓄積するレイクハウスや、社内システムと外部サービスとをつなぐAPI連携機能も用意するなど、機能・サービスを増やしている状況です。

もう1つは、「生成AI活用アイデアコンテスト」です。生成AIを当たり前に使う企業風土の醸成と、生成AIの社内利用率100%をめざす施策として開催しました。募集テーマは、身近な業務課題などを解決する「社内業務全般の改善」と、「開発技法・プロセスの改善」の2つで、利用中から構想段階のものまで幅広く対象とし、上期・下期の2回開催します。

社内業務全般や開発プロセスでの生成AI活用のアイデア、事例を募集する「生成AI活用アイデアコンテスト」を開催

北林は、「コンテストの応募総数は当初想定の2倍以上となる1,094件となり、104件が予選を通過。その中から20件がファイナリストとして選ばれ、最終的に社長特別アイデア賞が1件選ばれました」と説明しました。社長特別アイデア賞受賞のテーマはHitachi Solutions America, Ltd.にて開発された、輸出管理業務のキャッチオール規制審査におけるエージェンティックAIです。エージェンティックAIを活用することで、審査対象企業の情報収集から分析、審査レポートのドラフト生成、問題点の調査、レポートの完成までを自動化しました。AIが自律的にドラフトから問題点を特定し、調査計画を立案、実行することができるため、審査時間の約60%短縮を実現した点などが評価されました。こうしたアイデアは、業務プロセスを変革するAIエージェントの候補として、今後の自律的活用基盤に具備していく計画です。

次に、Hitachi Solutions Americaの川守田が、Ai4 2025の紹介を行いました。Ai4とは、北米最大級のベンダーニュートラルAIカンファレンスで、AIエージェント、生成AI、LLM、AIガバナンス、セキュリティなどをテーマに、キーノート、セッション、パネルディスカッション、展示、ネットワーキングなど複合形式で知見が提供される機会となっています。特徴は、ベンダー主催イベントと異なり、中立的な立場でAIの最新動向を扱う場として位置づけられ、企業事例・技術トレンド・社会的インパクトまで幅広く網羅していること。今年はアメリカ・ネバダ州ラスベガスにあるカジノホテルMGM Grand, Las Vegasで約8,000人を集めて開催されました。

川守田は注目のキーノートの中から、「AIと人類の共存モデルを探る」というテーマを取り上げました。ここでは、AIを「脅威」と「協働のパートナー」という対極的な視点で議論が展開されたと述べました。まず、トロント大学教授のGeoffrey Hinton氏は、高度なAIは自己保存や支配を学習する恐れがあり人間の制御は困難で、倫理的リスクを伴う可能性があるため力で抑え込むのではなく、"母性的な特性設計"にシフトし国際協調が不可欠と主張。一方、ワールドラボテクノロジーズの共同創設者Fei-Fei Li氏は、AIは人を補完するツールであり、AIは人間の尊厳と主体性を守る枠組みの下で設計・活用されるべきと主張し、人間の尊厳・主体性を守りつつAIを活用する枠組みの構築を提案しました。

Ai4の所感と考察について川守田は「全体を通してAIは人を置き換えるものではなく協調するものというスタンスの講演が目立ったものの、実際はエントリーレベル世代の役割がAIに置き換わってきている印象を受けました」と述べました。「人間はより高度スキル人財の役割にシフトしており、AIが台頭した現状でどのように高度スキル人財を育成するかが課題だと感じました。また、AI利用者に求められるスキルが、従来のプロンプト(指示文)による工夫から、コンテキスト(文脈)をどう設計するかにシフトしているようです」。さらに、ガバナンスについて、昨年は独立したセッションで語られていましたが、今年は各セッションで組織横断的に織り込まれる前提での講演が目立ち、ROIやスケーラビリティ議論の中で説明責任や透明性が当然の条件として扱われていたということです。

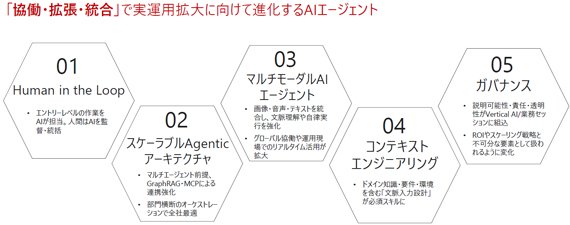

次に川守田は、Ai4 2025における注目トレンドを5つ紹介しました。

Ai4 2025における5つの注目トレンド

1つ目は「Human in the Loop」。AIと人の協働し、エントリーレベルの作業や定型的・反復的な作業はAIが担当し、人間はAIを監督・統括することで顧客対応や戦略判断に集中できるというモデルです。既に法務や人事の現場ではAIが下書きや資料収集を行い、人間が最終承認するこのモデルが信頼性を担保するようになっています。これにより、業務効率化の即効性、製造現場とバックオフィスの協働、信頼性と顧客体験などの効果が期待できるということです。

2つ目は「スケーラブルAgenticアーキテクチャ」。複数エージェントを協働させるマルチエージェントは前提としつつ、部門や業務をまたぐオーケストレーション設計や、各エージェントを独立したモジュールとして設計し、APIで統合する柔軟性の担保、対話型AIによる意思決定支援などが企業展開を成功させる鍵になるということです。カンファレンスではGraphRAG(※1)による精度の向上や、MCP(※2)だけをまとめたカタログによる統制的なアクセス管理、SLM(小規模言語モデル)とローカルLLMの活用などを行うことで、拡張性を持たせ、AIの全社展開を促進すべきと提案されていました。

3つ目は「マルチモーダルAIエージェント」。より実運用に向けて画像・音声・テキストを統合し、文脈理解や自律実行を強化するAIが主流になることを意味します。言語だけでなく画像や音声を扱えるエージェントが増加することで、従来の物体検知から状況説明・通知高度化へと進化。エージェントは小型・高速・マルチモーダル化することで低コストと高性能を両立します。

4つ目は「コンテキストエンジニアリング」。従来のAIはプロンプトの工夫が重要でしたが、現在はドメイン知識・要件・環境を含むコンテキスト設計がAI活用の成否を左右する時代へとシフトしています。コンテキストとは、業務ルール・KPI・情報ソースの優先度・権限範囲などを整理してAIに与える前提条件を指します。これによりAIの出力は安定し、業務フロー全体に組み込めるようになります。川守田は、「今後開発者は、コーディングをメインとする業務から、コンテキストを設計・供給するエージェント指揮官へと役割が進化していきます。要件・環境を正しくAIに伝える力が成果の差別化要因となるため、経営層の支援や継続学習の場を通じて共通ベストプラクティスや再利用可能な文脈を組織横断で共有する体制が重要になります」と指摘します。

5つ目は「ガバナンス」。説明可能性・責任・透明性がAI運用拡大の前提条件に組み込まれ、ROIやスケーリング戦略と不可分な要素として扱われるように変化しました。金融・医療などの規制産業では、精度だけでなく、なぜその判断が出たのかの説明可能性や透明性が強く求められるほか、AIの判断理由を示す仕組みが重要となるため、透明性を備えたAIで説明責任を果たすことが求められています。

続いて、再び北林が登壇し、Ai4で公開された事例から見るAIエージェント活用の成功ポイントについて言及しました。北林は、「AI導入はツール導入ではなくビジネス課題解決と価値創出が本質だと強調されていました。また、ROI実現には、迅速な試行と、PoC(Proof of Concept:技術検証)ではなくPoV(Proof of Value:ビジネス価値検証)を積み上げて失敗から学ぶ実験文化を醸成することの重要性が語られていたのが印象的でした」と述べました。また、スケール戦略で全社展開しROIを最大化することや、エージェント活用は信頼性・透明性・人材育成を前提に攻めのAI活用を推進する全社変革であることが紹介されていたということです。

その後、北林はいくつかの事例を紹介しました。まずは、複数の業界における生成AIの実践事例です。ある小売業は顧客ごとの購買履歴や嗜好を活かしたパーソナライズが不十分であることが課題でした。生成AIを用いてパーソナライズドマーケティングコンテンツを自動生成し、顧客属性に応じたメール・広告コピー・商品リコメンドをリアルタイムに作成した結果、クリック率が20%向上、キャンペーン準備時間も50%削減したといいます。また、ある金融業ではレポート作成や規制対応に時間がかかっていた上に人的コスト負担も課題でしたが、AIによる自動レポート生成と自然言語クエリでデータ分析を簡易化したことで、レポート作成期間が数週間から数時間へと大幅に短縮しました。

さらに、ROI測定のベストプラクティス事例では、あるコールセンターから再コール対応による年間500万ドルのコスト負担を削減するため、誰が再コールするか予測するAIモデルを作ってほしいとの依頼がありました。このケースではいきなりAIを適用するモデルを構築せず、原因分析から行ったところ、再コールの大半は初回請求の誤解であることが判明。エージェント(人)への教育強化と店舗での初回請求書の手渡しを実施した結果、AI導入前に300万ドルの削減に成功。その後AIモデル導入で更なる最適化を実現したということです。この事例では、AIで何を解決するか、どう価値を生むか、どう早期に証明するかを分析することが鍵だったということです。

そして最後に、参加者から寄せられた数々の質問に対し、北林と川守田が答えるQ&Aセッションも設けられ、予定時間いっぱいまで議論と考察が続くなど、盛況のうちに本イベントは終了しました。

日立ソリューションズの協創で未来をつくっていくオープンなコミュニティ「ハロみん」では、ワクワクする未来へ一歩踏み出す協創の出発点を掲げ、心豊かに暮らすためのサステナブルな地球社会をめざしてサステナビリティをテーマにコミュニティを作って活動してまいります。その一環で、今回のようなイベントもオウンドメディア「未来へのアクション」でご紹介していますので、皆さんのご参加もお待ちしています。今後のイベント予定はこちらをご参照ください。