2025.09.03

近年、目にすることが増えている「モビリティサービス」や「スマートモビリティ」といった言葉。社会の変化やテクノロジーの進化とともに、「自動車」「電車」といった乗り物の枠を超えた、新しい移動自体をさす概念として広がりをみせています。

この記事では、モビリティの定義から最新のサービス・技術、そしてサステナビリティ社会の実現に向けた役割まで、いま世界で重要性が増すモビリティの全体像を解説します。

本来、モビリティ(Mobility)は「動きやすさ」「可動性」「機動性」「流動性」などを意味する言葉で、名詞形の「モバイル」は携帯電話を指す言葉としてなじみ深い概念です。

しかし、近年におけるモビリティとは、おもに交通領域での「人やモノを空間的に移動や輸送すること」を指し、「移動」を起点にした手段やサービスや技術を指す大きな概念として使われています。

移動手段はこれまで自動車、バス、電車といった「乗り物」単位で語られてきました。そこに、IoT技術やデジタル化などの技術の進化や、カーシェアやサブスクリプションなどの多様なサービスの普及もあり、単一の車両を超えた、より俯瞰したシステムやサービス全体として捉えられる言葉が重宝されるようになったと考えられます。

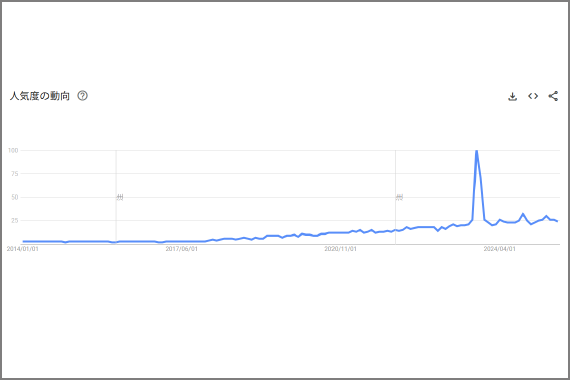

検索エンジンでのキーワードの検索回数がわかるGoogleトレンドでは、2017年頃から徐々に「モビリティ」という言葉が普及してきたことがわかります。

出典:Googleトレンド

※2023年10月の急激な検索数の伸びはJAPAN MOBILITY SHOWの初開催の影響と推察されます

モビリティはいま、大きな技術革新と社会の変化も相まって、単なる移動手段を超えたさまざまな良い影響を社会に与えることを期待されています。

5G、AI、IoTなどの先端技術と交通手段の融合、カーシェアなどの所有から利用へシフトする現代の消費者の価値観に合わせたサービス展開、さらにCO₂などの環境負荷の軽減と、「移動」という人間の社会に欠かせない領域であるため、さまざまな課題解決や新しいビジネスと結びつきやすいのが注目されている理由といえそうです。

後述する「モビリティはサステナビリティ社会の最前線」の章では、具体的な社会課題の解決事例をご紹介いたします。

モビリティは、移動にかかわるあらゆる手段のことを指すため、陸・海・空を入れると数多くの乗り物が存在します。また、近年ではユーザーニーズの多様化や技術の進化により、さまざまな用途や環境に特化したモビリティが登場しています。そこで、現代の主要なモビリティを整理してみました。

個人の移動に特化した移動手段のことで、乗用車や自転車、バイクなどはなじみ深いものでしょう。とくに「パーソナルモビリティ」と表現する場合は、おもに1人での短距離移動を目的として設計されており、「ラストワンマイル」と呼ばれる最終目的地までの短距離移動や、都市部での効率的な移動手段として注目されています。

日本で2023年に規制が緩和された(※1)電動キックボードなども都市部では見かけるようになったのではないでしょうか。グリーンスローモビリティは時速20km未満(※2)で公道を走行できる電動車を活用した小さな移動サービスのことで、地域や観光地などでの活用を国土交通省が推進しています。

不特定多数の人々が同一の車両や施設を利用する交通手段で、鉄道や路線バス、フェリーなどが該当します。定められたルートと時刻で運行されることが一般的で、都市機能の維持と発展に不可欠なインフラとして位置づけられています。

最後に、今まさに進化中のモビリティについても触れておきましょう。「無人化」はモビリティのなかでも実現に期待が注がれている技術です。

すでに空中を無人で自律飛行するドローンは実用化していますが、今後、物流分野で過疎地や離島への荷物配送や、災害時の危険地域の探索や物資投下など、さまざまな領域での活躍が期待されています。

警備ロボットや掃除ロボットも、地上を無人で移動し、業務をこなすという点ではモビリティの範疇に入ってくるでしょう。垂直離着陸が可能な電動航空機(eVTOL)、いわゆる「空飛ぶクルマ」は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)でのデモ飛行が話題になりました。自動運転は現在、一定レベルでの自動化は実現していますが、人間の介入なしに走行可能なレベルに向けて現在進化しているところです。

これらの技術が普及した暁には、人の移動だけではなく、物の輸送や作業の自動化まで含めて、社会の在り方そのものを変革することになるでしょう。

モビリティのサービスはさまざまなテクノロジーの開発によって進化しています。なかでも、現在のモビリティを理解する上で重要なのが「CASE」という概念です。これは以下の4つの技術トレンドを表しています。

CASEは単なる自動車業界の技術トレンドとしてだけではなく、社会全体のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の象徴として注目されています。

ある自動車会社が2018年に「自動車会社からモビリティカンパニーへの変革」を宣言したように、従来の「車を製造して販売する」ビジネスモデルから、「移動サービスを提供する」モデルへの転換が進み、そこから自動車の枠を超えたビジネス機会が増えて異業種企業の参入も進み、成長する大きな新市場として期待されているのです。

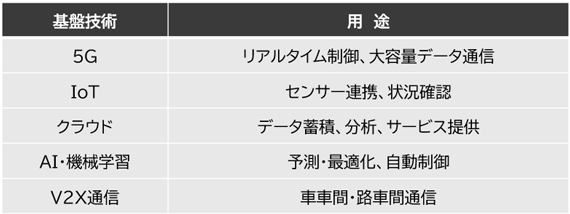

現在では複数のデジタル技術がクルマを進化させており、具体的には下記のような技術がトレンドとなっています。

それでは、ここからCASEを中心にいま注目されている技術やサービスがどのようなものなのかを見ていきましょう。

インターネットに常時接続された自動車のことを指し、リアルタイムで外部ネットワークとやりとりできるため「走るスマートフォン」とも呼ばれます。リアルタイムでの渋滞や事故の交通情報の取得、AI音声認識によるエージェント機能、遠隔での操作、リモート車両診断などができるようになっています。2025年には新車の90%以上がコネクテッドカーになると予測されています。

人の代わりに運転操作を行う自動運転は、車載センサー(カメラ、LiDAR(※3)、レーダー)で周囲環境を認識し、AI が最適な運転判断を行います。通常の自動化なしの運転をレベル0とし、自動運転を段階的にレベル1(運転支援)からレベル5(完全自動運転)と定義しています。

現在はレベル2-3の部分的な自動運転が実用化されており、レベル2では車線の中央を維持するステアリング支援、前の車との距離をキープする機能など、運転支援の機能がメインで、自家用車市場での普及も進んでいます。レベル3は渋滞時や高速道路での合流・分流など特定の条件下でシステムが運転を担うもので、まだ市場で本格的には普及していません。

どちらも自身で車両を所有せず必要な時にだけ、車両を利用したり、相乗りしたりする移動サービスです。「所有から利用へ」の価値観変化を背景に世界で広がっています。

カーシェアは乗用車だけではなく、バイクシェア、電動キックボードシェアなど多様化が進んでいます。日本でも急速に普及しており、従来の所有型と比較して、初期費用・維持費が不要で、必要な分だけ支払う従量課金制が特徴です。2032年には市場規模が現在の5倍以上 (※4)になると予測されています。

ライドシェアは個人の車両を活用した相乗りサービスで、UberやLyftが代表的です。日本では法規制されていましたが、2024年から一部地域を対象として解禁されました(※5)。

ガソリンエンジンから電気モーターへの動力源転換は、カーボンニュートラル実現に向け、各国政府が推進しています。主な種類として、完全電気自動車(EV)、エンジンとモーターを併用するハイブリッド車(HV)、外部充電可能なプラグインハイブリッド車(PHV)、水素で発電する燃料電池車(FCV)などがあり、これらを総称してZEV(Zero Emission Vehicle:ゼロエミッション車)と呼ぶこともあります。

エンジン車と比較して燃費効率が3倍以上も良くなり、日本は2035年までに新車販売の100%を電動車にする目標を掲げています(※6)。現在の課題は充電インフラの整備、バッテリーコストの削減、航続距離の延長などですが、技術革新により2030年代には電動車が主流になると予測されています(※7)。

MaaSの概念は企業や人により多様な解釈がなされています。ひとつの解釈としては、電車、バス、タクシー、シェアサービスなど複数の交通手段と、AIや自動運転、デジタル技術などをかけ合わせ、一つのプラットフォームでシームレスに利用できるようにする交通サービスということができます。国土交通省のサイトでは下記のように定義しています。

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。

スマートフォンアプリ一つで検索・予約・決済が完結し、利用者は最適なルートと交通手段の組み合わせを知ることができます。サービス内容によりますが、利用者にとっては移動の利便性向上とコスト削減、事業者には利用データの活用と収益最大化、社会には公共交通活性化と環境負荷軽減のメリットがあります。

モビリティ分野は人の営みの根幹にかかわる「移動」を主体とするため、カーボンニュートラルをはじめとしたサステナブルな社会の実現においても重要な役割を担っています。どのような観点で社会課題の解決が期待されているか、事例とともにご紹介いたします。

MaaSは複数の社会課題を解決するものとして期待され、国内外で実証成果が報告されています。大阪メトロでは、シャトルバス運行にMaaSを導入し、リアルタイム中継を活用した実証実験を進めており、都市部での利便性向上を実現しています。高松市では、Googleマップよりも信頼性の高い独自MaaSアプリが普及し、一次情報を活かしたリアルタイム運用と決済機能の統合により、地方都市でのMaaS成功モデルを示しています。

また、海外ではヘルシンキのMaaS導入により公共交通利用が20%近く増加し、自家用車依存からの脱却を実現しました(※8)。これらの事例が示すように、MaaSは都市部では複数交通手段の最適な組み合わせ提案により移動効率を向上させ、地方部では高齢者の移動支援と交通サービス維持を両立しています。

交通渋滞は経済的な損失が大きい深刻な社会課題です。ドライバーの時間損失、燃料費の無駄、物流コストの増加が企業の生産性を著しく低下させています。また、環境的な面でも低速での運転はCO₂排出量が通常の約2~3倍に増加します(※9)。

モビリティ分野では、さまざまな手段で渋滞解消の取り組みが行われています。たとえば、シェアサービスやシェアサイクルなど乗用車に代わる交通手段を提示したり、AIやビッグデータで渋滞を予測したり、混雑が予測される場合は別ルートに案内するといったことができます。

人口減少と高齢化が進む地方部では、公共交通の維持が困難になっており、自動運転バスやデマンド交通、ライドシェアなどの新しいモビリティサービスが解決策として期待されています。

岡山県久米南町では、AI配車システムを活用したデマンド交通により、車両数の効率化によって経費を削減したり、利用者の66%が「行きたい買い物先まで、自分一人で行けるようになった」と回答したりするなど、コスト削減と利用者満足度向上を両立しています(※10)。

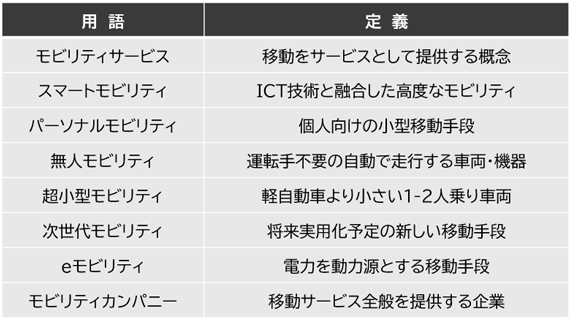

モビリティ業界で生まれているさまざまな用語についてまとめました。

モビリティは、単なる移動手段から社会システム全体を変革する重要なインフラへと進化しています。CASEに代表される技術革新と、社会のサステナビリティ起点のニーズが融合することで、私たちの生活にさまざまな変化をもたらしています。

今後、モビリティはさらに進化し、2030年代には完全自動運転や空飛ぶクルマの実用化により、移動の概念が根本的に変わる可能性があります。このダイナミックな変革の時代だからこそ、モビリティの動向を理解して自身のビジネスや生活へ活用するだけではなく、モビリティのもたらす新しい変化自体をぜひ楽しんでみてください。