2025.06.30

日立ソリューションズが運営するコミュニティ「ハロみん」は、2025年5月28日に「ワクワクする未来のモビリティ ~デジタルが描く次世代「移動」サービス~」を開催しました。

デジタル技術の進化により、私たちの"移動"は大きな転換期を迎えています。都市部では利便性や効率性が求められ、地方では高齢化や交通手段の確保が課題となる中、MaaS(Mobility as a Service)やSDV(Software Defined Vehicle)といった新たな概念が注目されています。

本イベントでは、モビリティ分野の第一線で活躍する専門家をお招きし、MaaSの進化やSDVの最新の動向を踏まえ、"移動"の社会的価値について多角的に語りました。後半にはパネルディスカッションも実施。都市計画や地域課題、技術実装の観点から、次世代モビリティがもたらす社会的インパクトと可能性について議論が交わされました。

本イベントレポートでは、その概要と主なポイントをご紹介します。

<登壇者>

楠田 悦子 氏

モビリティジャーナリスト

野辺 継男 氏

名古屋大学

未来社会創造機構 モビリティ社会研究所

客員教授

粟井 基修

株式会社日立ソリューションズ

サステナブルシティビジネス事業部

本イベントのトップバッターとして登壇したのは、モビリティジャーナリストの楠田悦子氏です。社会課題と移動の関係を多面的に捉え続けてきた立場から、MaaSの定義や本質、そして実現に向けた進展を丁寧にひも解きました。

楠田氏はまず、「MaaSという言葉は人や業界によって解釈が異なり、共通理解が難しい」と指摘し、「MaaSとは何か?」という問いから講演をスタートしました。MaaSが注目される背景には、コロナ禍以前から広がりを見せた「モビリティ革命」の流れと、それを象徴するトヨタ自動車の"モビリティカンパニー移行宣言"があります。これは自動車業界に大きなインパクトを与えた出来事でした。

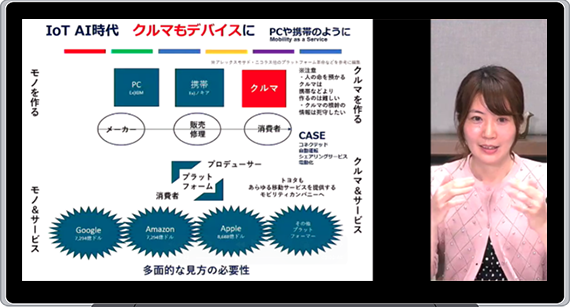

MaaSの定義については、大きく2つの視点があると説明します。1つは、自動運転などの技術を通じて車そのものがデバイス化し、従来のピラミッド型の産業構造が変革されるという視点。もう1つは、複数の移動手段をパッケージ化し、都市全体の暮らしの質を高める「マルチモーダルマネジメント」としてのMaaSです。

あわせて「モビリティ」という言葉自体も、移動可能性としてのモビリティ、車を指す意味でのモビリティ、さらには通信・医療など異なる業界文脈でも使われることから、何を指しているのかを明確に共有する重要性を指摘しました。

次に、近年業界を大きく変えつつある「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)」について解説。車が"走る道具"から"つながるデバイス"へと進化する中で、AIや通信技術の導入が進み、自動車産業とGAFAなどIT産業の融合が進展しています。こうしたCASEの進展は、自動車産業の構造そのものを変えているといいます。

さらに、「CASE」は自動車の産業構造の変革を捉えたもので、「MaaS」はより広く都市・社会全体をマネジメントしていくまちづくり視点を含むものであるとし、「MaaSはCASEを内包する概念」として捉えるべきと語りました。

加えて、近年注目を集める「SDV」についても言及。これはソフトウェアによって機能や制御を定義する車両の設計思想であり、CASEを技術的に支える手段の一つです。AIやクラウドによって車の機能が更新・進化していくSDVの台頭が、今後の産業全体に与える影響は極めて大きいと強調しました。

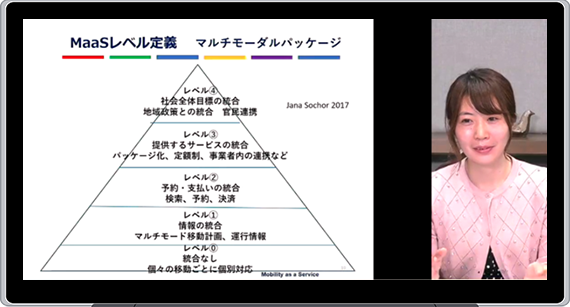

続いて楠田氏は、MaaSの進化を段階的に整理する「マルチモーダルパッケージ」の概念を紹介しました。Jana Sochorが2017年に示したMaaSのレベルを軸に、以下のような段階があると説明します。

レベル0:統合なし

レベル1:情報の統合(複数交通モードの検索など)

レベル2:予約・決済機能の統合(旅行の検索・予約・決済)

レベル3:提供サービスの統合(パッケージ化、事業者内の連携)

レベル4:社会全体目標の統合(地域政策との統合、官民連携)

このMaaSのレベル定義をもとに、これまで「これはレベル1」「これはレベル2」と整理して、実証実験を通じて一歩ずつ具現化されてきたと説明。初期のMaaSは、こうした段階的なアプローチによって実現をめざしていたと振り返りました。

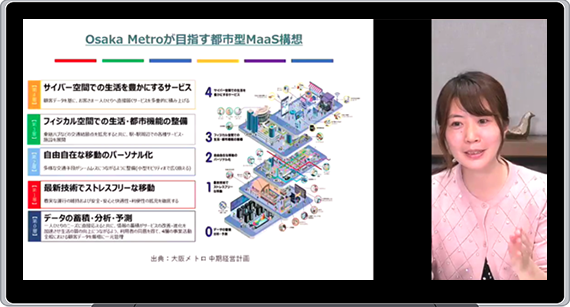

MaaSの社会実装に向けては、単に複数の移動手段を束ねるだけでなく、道路や地図などのインフラ情報を含めて、移動手段のサービス全体を統合していこうという視点が出てきていると述べました。こうした統合はスマートシティとも連動しており、たとえば子育てや観光など他の目的を支える「手段」として捉えるようになってきているようです。

具体的な事例としては、大阪メトロの取り組みを紹介。シャトルバスの運行にMaaSを導入し、リアルタイム中継を活用した実証実験が進んでいると説明しました。

また、MaaSの進展については、レベル2にとどまらず、デジタル技術を活用したより良いまちづくりの取り組みへと移行しており、「KANSAI MaaS」や高松市がその一例だと述べました。高松市など一部自治体では、Googleマップよりも信頼性の高い独自アプリが普及しており、一次情報を活かしたリアルタイム運用や決済機能の統合も進んでいると説明しました。

一方で、デマンド交通は課題も多く、ドライバー不足への対応や空車の減少に向けた改善が求められていると述べました。自動運転については、政府や地方自治体の連携によって着実に進行しており、今後の普及には地方公共団体の取り組みへの意欲と資金投入が鍵になるとまとめました。

2人目の登壇者として登場したのは、モビリティ社会研究の第一人者である野辺継男氏です。野辺氏は、自動車産業がいま迎えている大きな転換点について解説しました。

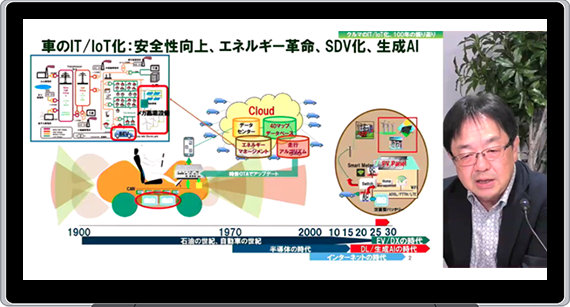

講演の前半では、自動車のIT・IoT化の歴史を振り返りつつ、安全性向上を支えてきた技術革新について語られました。

1900年代初頭のT型フォード誕生以降長い間、自動車はもっぱら「人間が運転」して初めて動く存在でした。しかし、1970年頃からは半導体の導入により、エンジン制御用のECU(電子制御ユニット)が搭載されるようになり、「運転」という視点から人間と自動車の関係に変化が起こり始めました。以後、2000年頃までに自動車には多数のECUやセンサーが実装されるようになり、安全性が大きく高まりました。

特に、1990年代からECUをネットワークで結ぶCAN(Car Area Network)が実装されてから、2010年頃にかけて自動車事故による死亡率は大幅に低下しました。ただし、事故の95%以上は人間の「認識・判断・操作」ミスによるものであるという状況がそれ以降改善されて居らず、人為的ミスを低減しなければ事故はゼロに近づかないという認識が広がりました。

2000年以降は、携帯等無線通信技術のデジタル化により、車両から取得したデータを携帯インターネットでデータセンターに送信し、位置情報や走行データの分析が可能になってきました。さらに、2015年頃からはカメラやレーダーなどで車の周囲環境を認識するようになり、またECUからのデータから自動車の走行状態も分析対象となり、さらに2016年以降はディープラーニングの進化を背景に、これらのデータから「どの様な状況で、どの様に運転するのか」といった走行アルゴリズムの生成に活かされるようになりました。そして、最近では生成AIの進化のおかげで、そうしたアルゴリズムが人間の認識・判断・操作のミスを大きく低減する方向へと進化を遂げています。

野辺氏はまた、今後のEV(電気自動車)普及が社会に及ぼす影響にも言及しました。2025年には、いろいろと言われながらも世界の新車販売の約25%、2030年には概ね40%をEVが占めると見込まれており、本格的な普及が進むと指摘しました。

今後は、EVが大容量バッテリーを持ち、電力を移動させながら、家庭などでの充電に加え、移動させた電力を電力網へ戻すといった双方向の活用も期待されています。これは、再生可能エネルギーの安定供給にも寄与するといいます。

こうした動きを踏まえ、モビリティはもはや人や物の「移動手段」にとどまらず、エネルギーインフラとしての役割も担う存在へと変化していると指摘。電動化とデジタル化が重なることで、2025年以降、社会は急速に変化していくだろうと展望を語りました。

続いて、野辺氏はMaaSを「人・モノ・サービス・エネルギーの移動を最適化する仕組み」と定義し、MaaSの進化を社会全体の変化と照らし合わせながら解説しました。

代表例としてUberを挙げ、スマートフォンを通じて「乗りたい人」と「乗せたい人」を最適にマッチングさせる仕組みがMaaSの基本的構造であると説明。近年では、ソフトウェアの進化により、「人の移動」を支援するだけでなく、多様な移動手段を組み合わせて、「より早く、安く、快適な移動のオプションを提示」し、きめ細やかに多様なユーザーニーズや不便に対応する事が可能になり、MaaSが漸く事業性を得ると指摘しています。

また、Uber EatsもMaaSの一形態であり、消費者・飲食店・配達員という三者の需給をリアルタイムにマッチングさせる優れたサービス設計の事例であると解説。これらのシステムは、クラウド上に既に存在する地図や決済など外部サービスを組み合わせることで成立しており、「ソフトウェア・コードを書けば事業が生まれる」というまさに"Software Defined"の世界観を体現していると語りました。

さらに、MaaSの発展は自動車以外のモビリティ(バス、自転車、ドローン、空飛ぶクルマ、二足歩行ロボットなど)にも広がっており、地域や文化によって異なるニーズに応える柔軟な構造が求められていると指摘。生成AIなどの技術革新がこの動きをさらに加速させると展望しました。

講演の締めくくりでは、自動車産業の構造変化を「パソコンの進化」に例えて説明しました。かつてのワープロ専用機が、OSを介してアプリケーションを自由に搭載できるパソコンに進化したように、クルマにも同様の変化が起こりつつあると語ります。

かつてはハードウェアに組み込まれていたソフトウェアが、現在では汎用OS上で動作するアプリケーションとして提供されるようになり、またプリンターなどの外部機器とも標準インターフェースで容易に接続可能となり、ハードウェア市場も拡大しました。さらにインターネットを介したクラウドと連携も進化し、あらゆる機能やサービスが日々アップデートされる事が当たり前の世の中になりました。

同様に、クルマも今後はOSを搭載し、ABSなどADAS(先進運転支援システム)の機能もアプリケーションとして実装・更新できるようになります。すでにテスラをはじめとするメーカーがこの構造にシフトし始めており、中国メーカーの進化も激しくなっており、最近の自動車はアップデート可能であることが重要な購買決定要因になってきています。

この転換により、従来のECUは逆にシンプルなアクチュエーターへと役割を変え、車両はクラウドやデジタルツインとサービスレベルでつながることで、再生可能エネルギーの安定化やより柔軟な機能拡張が可能になります。

野辺氏は、こうしたハードとソフトの分離が、新たな事業創出の余地を広げると指摘。すべてを自社で開発する必要はなく、既存の要素を組み合わせてスピーディーにサービスを構築できるようになったことは、今後のビジネスにおける重要な視点だと強調しました。

3人目に登壇した当社日立ソリューションズの粟井は、ソフトウェア開発責任者としての経験とモビリティへの個人的関心を背景に、スマートモビリティを取り巻く最新トレンドや当社の取り組みについて紹介しました。

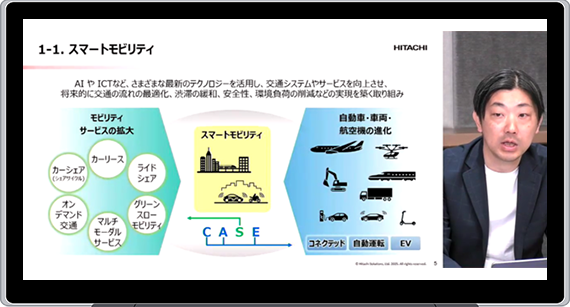

粟井は冒頭、「スマートモビリティ」とは、AIやICTなどの技術を活用して交通の流れを最適化し、安全性の向上や環境負荷の低減をめざす概念だと定義。その進展の背景には、モビリティサービスの拡大と、自動車などの車両そのものの変化があると述べました。

続いて、PEST分析の視点から、社会環境の変化に触れました。データプライバシーへの関心の高まり、充電インフラへの投資、高齢者ニーズの拡大、カーシェアや電動小型モビリティの普及、生成AIや車載セキュリティ分野の技術革新などが、注目すべきトレンドとして挙げられました。

さらに、2025年日本国際博覧会の展示を象徴的な事例として紹介。空を飛ぶクルマや水中施工ロボット、スマートキャビン、パーソナルモビリティなどが披露され、移動手段の多様化やモビリティの概念が広がりつつあることを示しました。

また、武蔵村山市での電動モビリティの試乗体験を挙げ、電動・小型モビリティの実証実験や普及が進む中、今後の都市交通のあり方にも影響を与える重要なトレンドだと示唆しました。

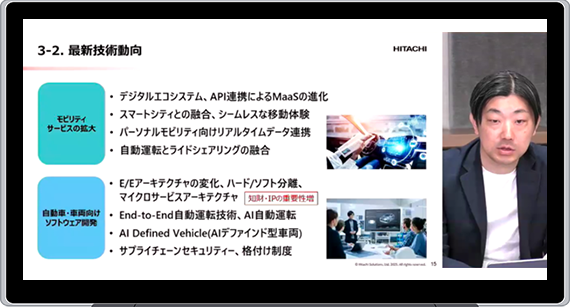

後半では、スマートモビリティにおけるIT活用の最新動向を紹介。クラウド、AI、OTA、ブロックチェーン、E/Eアーキテクチャ、マイクロサービスといった技術キーワードを挙げつつ、ハードウェアとソフトウェアの分離が進むなかで、知財やIPといったソフトウェア資産の重要性が一層高まっていると述べました。

さらに近年では、SDV(Software Defined Vehicle)に加え、AIで定義される"AI Defined Vehicle"という新たな潮流や、QRD(Quality, Reliability, Durability)基準、End-to-End AIによる自動運転なども注目されています。

海外で進む商用自動運転やマイクロバスタクシーの事例も紹介し、技術面にとどまらず、法制度やサプライチェーンのセキュリティといった運用面での課題にも目を向ける必要があると強調しました。

最後に、日立ソリューションズが展開する「スマートモビリティソリューション」の具体的な取り組みが紹介されました。インカー・アウトカーの車載ソフトウェア開発、スマートフォンでのキー開閉やエンジン始動を行う連携アプリ、アメリカの商材導入など、多面的な活動を進めているといいます。

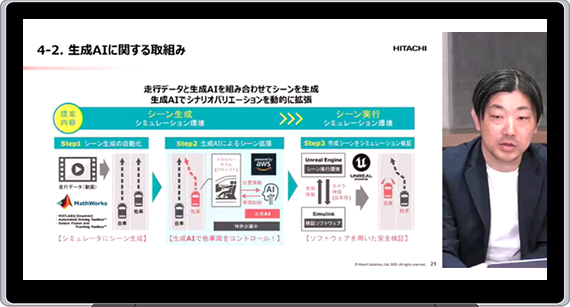

注目すべき取り組みのひとつとして、ADAS(先進運転支援システム)のテスト領域におけるAIの活用が紹介されました。実際の走行データでは取得が難しいシーン(割り込み等)を、生成AIによって補完し、テスト精度を高めるという事例は、今後のモビリティ開発のヒントにもなり得るものです。今後は走行データだけでなく、動画生成AIなどとの連携も考えられるとして、講演を締めくくりました。

イベント後半では、日立ソリューションズ モビリティサービス営業本部 山下をモデレーターに、楠田氏、野辺氏、粟井によるパネルディスカッションが行われ、モビリティの未来とその社会的価値について、都市計画・産業構造・ソフトウェア開発といった多角的な視点から意見が交わされました。

冒頭では、移動の歴史や背景を踏まえた上で、これからのモビリティの在り方が議論されました。

楠田氏は、「都市インフラが整った日本では、技術の進化よりも、"どんな暮らしを実現したいか"という想像力がより重要になっている」と指摘。人々の理想の暮らしは多様であり、それに応じてモビリティも変化すべきだと述べました。

野辺氏は、地政学的な観点からモビリティの地域適応に言及。世界が"ブロック化"へ向かう中、自動車開発も「世界共通設計」から「地域特化型」へと移行していると説明しました。たとえば、アメリカではSUV(Sport Utility Vehicle)、中国ではセダン、日本では軽自動車などにニーズがローカル化している。さらには、中国南部では山間地の地形特性から"空飛ぶクルマ"のニーズが極めて高い。このように、地域固有の新しい移動体ニーズも生まれている。そうした市場ニーズの違いを吸収するために、今後「ハードの共通化×ソフトのローカライズ」が鍵になると述べました。

粟井は、ユーザー体験の変化に着目。「車は移動手段から"体験空間"へと進化している」とし、運転支援や安全技術によって移動中の快適さが重視されるようになってきたと説明。開発現場ではコックピットのUX向上が進められており、ソニーやホンダのようにエンタメ機能を備えた車も登場していると紹介しました。

こうした議論を通じて、モビリティの未来像は単なる技術革新にとどまらず、「暮らし」「地域性」「体験価値」といった多様な視点から再定義されていくべきものだという共通認識が浮かび上がりました。

後半のテーマでは、「モビリティがもたらす移動の価値とは何か?」が議論されました。

楠田氏は、「移動の価値」は誰にとってのものかで意味が変わるとした上で、「移動の自由」と「都市の持続性」のバランスが重要だと指摘しました。自家用車に依存した移動が進むと、中心市街地の価値が低下し、「どこに住んでも同じ」状態になると警鐘を鳴らしました。具体例として、神戸市や広島駅前の再開発を紹介しました。

また、自動運転社会に向けては、技術導入だけでなく「どんな都市をめざすか」という構想が欠かせないと強調。自由な暮らしと都市機能の維持にはトレードオフが伴うため、行政と民間が連携して地域の価値を再定義する必要があると述べました。

野辺氏は、MaaSは一定の人口密度を前提とするため地方での導入が難しいとされてきたが、「ソフトウェアとハードウェアの分離」によって機能やサービスをコストをかけずに多様化する事で、その課題は克服できる可能性があると指摘。

従来の自動車産業は、ガソリン車文化を中心にハードウェアが文明を広げてきたが、今後は共通の車体に地域ごとのニーズに応じたソフトウェアを組み合わせる「ハードの共通化×ソフトでのローカライズ」が進むと説明。共通プラットフォーム上のソフトウェアでカスタマイズする方向に来ており、同様に地方でも無理な集約をせずとも持続可能な移動サービス(MaaS)を展開できると述べました。

粟井は、経済性を重視してきた日本社会において、今後は地域との結びつきや社会課題の解決が重要になると指摘。特に地方では高齢化や核家族化が進む中、デジタル技術やMaaSの進化が新たな解決策になり得ると述べました。

かつては紙の時刻表や現地予約が必要だった海外旅行も、今ではスマートフォンで完結できるようになり、移動の利便性が大きく向上したと紹介。今後は規制緩和やシステムの親和性向上により、地方でも快適な移動体験が広がるとし、サステナビリティの観点からも社会課題の解決を同時に進めることが求められていると語りました。

質疑応答では、「生成AIの自動車への導入は進んでいるのか?」という質問が寄せられました。

野辺氏は、生成AIの導入は急激に進んでおり、特に中国やテスラ、リビアンなどは、対応する高性能な車載半導体を導入していると説明。

現在の半導体は、ようやく人間1人分の運転能力を辛うじて提供できるレベルに達したが、2030年には30人分、さらにレベル4用には1000人分の運転能力を持つ半導体の搭載が可能になると展望。人間の認識・判断・操作を超える「運転能力」が搭載され、「言語モデルが人の思考を補完するように、生成AIが運転判断を支援・代替する時代が訪れる」と語りました。

セッションの締めくくりとして、3名の登壇者それぞれから、未来のモビリティに向けた展望と、今後への期待が語られました。

楠田氏は、高齢化や運転免許返納といった社会課題に触れつつ、「自動運転技術の普及が10年、20年のスパンで進むことで、誰もが安心して移動できる未来が訪れる」と、技術進化への期待を語りました。

野辺氏は、AI技術の進化とともに増す「運転支援の過信リスク」に言及し、技術の正しい理解を支えるUI設計や、人とコンピューターのインタラクション設計がますます重要になると、研究・実装の今後に向けた課題を示しました。

粟井は、登壇者への感謝を述べつつ、「今後のモビリティには、社会課題の解決や地域との結びつきといった観点が欠かせない。ソフトウェアを通じて、当社としても貢献していきたい」と、企業の立場から前向きな姿勢を示しました。

本イベントレポートが、次世代モビリティに関する最新動向の把握や、業務・地域課題へのテクノロジー活用のヒントとしてお役に立てば幸いです。

日立ソリューションズの協創で未来をつくっていくオープンなコミュニティ「ハロみん」では、ワクワクする未来へ一歩踏み出す協創の出発点を掲げ、心豊かに暮らすためのサステナブルな地球社会をめざしてサステナビリティをテーマにコミュニティを作って活動してまいります。その一環で、今回のようなイベントもオウンドメディア「未来へのアクション」でご紹介していますので、皆さんのご参加もお待ちしています。今後のイベント予定はこちらをご参照ください。

https://future.hitachi-solutions.co.jp/community/