2025.07.24

日立ソリューションズが運営するコミュニティ「ハロみん」は、2025年6月4日に『事例から考える「まちづくりDX」』と題し、東京都内の会場にてイベントを開催しました。

テクノロジーで安心・快適な都市を実現する一方、災害への備えや防災・減災の仕組み、発災後の情報共有や復旧のための仕組みも不可欠です。本イベントでは、未来都市と防災の最前線に焦点を当て、第一線で活躍する各分野の専門家が集結しました。

基調講演では、都市再生のリーディングカンパニー、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)の中山 靖史氏が、都市における人のつながりや住民主体のまちづくりの重要性を踏まえ、DXを活用した都市のこれからの在り方を提示しました。

続くパネルディスカッションでは、横浜市消防局の長谷川 信一氏、HITOTOWA INC.の荒 昌史氏、株式会社日立ソリューションズの山崎 典之も加わり、それぞれの立場から具体的な事例を交え、理想の都市像を語りました。

本レポートでは、各セッションの要点を分かりやすく整理しています。都市の未来やDXに関心のある方はもちろん、地域課題や防災、まちづくりに携わる実務者の方々にとっても、今後の取り組みの参考となる内容です。

中山 靖史 氏

独立行政法人都市再生機構

理事(都市再生企画・まちづくり支援・技術調査)

長谷川 信一 氏

横浜市消防局

総務部消防団課

担当係長

荒 昌史 氏

HITOTOWA INC.

代表取締役、

自由学園 非常勤講師

山崎 典之

株式会社日立ソリューションズ

サステナブルシティビジネス事業部 スマート社会ソリューション本部

本部長

イベントは、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)理事・中山 靖史氏による講演で幕を開けました。全国の都市開発を支援するURの立場から、都市再生の注目トピックと今後の展望が語られました。

冒頭、中山氏は「最近のまちづくりには3つのトレンドがある」と述べ、その一点目として「複数事業でエリアの価値を支え、創出する」というテーマを挙げました。

新宿、渋谷、高輪ゲートウェイなど全国のターミナル駅で再開発が相次ぐ今、「拠点駅大整備時代に入った」と指摘。駅とまちを一体で捉える発想が広がる中、鉄道各社も人口減少を見据えて、不動産など非運賃収入へのシフトを進めています。

ただし、こうした大規模開発は関係者や土地利用の複雑さから、基盤整備に時間を要します。中山氏は、そうした調整局面でURのようなプレイヤーが果たす役割が重要になっていると述べました。

東京駅八重洲口では、三井不動産の「ミッドタウン八重洲」などの3つの再開発に組み込まれる形で、URが地下に「バスターミナル東京八重洲」を整備しており、運営は京王電鉄バス(株)が担っています。URが完成までの時間差のリスクを吸収することで、民間による持続的な事業運営を支えているといいます。

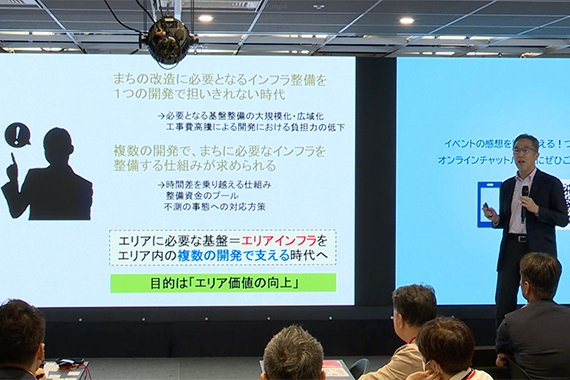

また、都市改造に必要なインフラは年々大規模化しており、開発単位ではなく"エリア"単位での整備が求められるようになっているとも説明。工事費の高騰などにより、もはや一つの事業でインフラ整備費を賄うのは困難であり、複数事業を連動させた段階的な整備の仕組みが「エリアインフラ」整備には必要だと語りました。

こうした取り組みに伴う多くの難題を乗り越えるには、民間・公共のプレイヤーが連携し、広域的な視点でまちづくりを進めることが不可欠だと述べました。

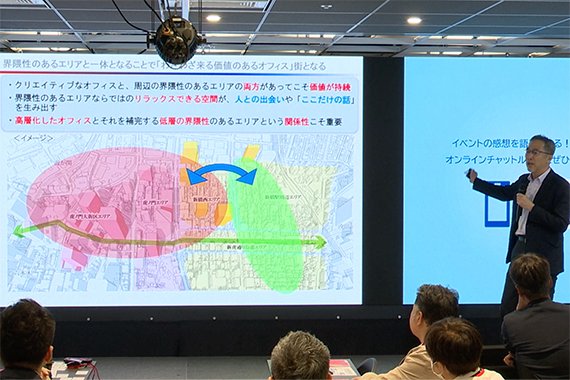

中山氏は次に、都市の多くを占める「中小ビル街区」の再生に注目すべきだと語りました。「大規模開発が"図"なら、中小ビル街区は"地"。これをどう活かすかが鍵になる」と述べ、老朽化や緑の少なさ、投資用マンションなどの進出によって地域の個性や景観が失われつつある現状に危機感を示しました。

その解決策として「中小ビル街区が持つ界隈性」に着目。新橋と虎ノ門、大手町と神田のように、オフィス街とにぎわいエリアの隣接が都市の魅力を生んでいるといいます。「良いオフィス街には良い飲み屋街がセットである」という言葉のとおり、自然なつながりが都市の活力につながると述べました。

具体例として、かつて問屋街だった馬喰町・横山町での中小ビルの再生事業を紹介。URは老朽ビル6棟の取得・改修に加え、人材交流や拠点形成を通じてにぎわいの再構築にトライしていると話しました。

こうした界隈性の再構築は、米ブルッキングス研究所が提唱する「イノベーション地区」とも共通しており、偶発的な出会いが都市の価値を高めると説明。入山章栄教授の「シリコンバレーで最も重要なのはスターバックス」という話も紹介し、リアルな交流の場の重要性を強調しました。

最後に、こうしたまちづくりの方向性は国交省の「ウォーカブル推進」にも通じ、今後は偶発的な出会いと居心地の良さを備えた都市が求められると語りました。

三点目のトピックは、「居心地の良い広場を中心に再開発事業を発想する」というテーマです。

木造住宅が密集し火災リスクの高さから"20世紀の負の遺産"とも呼ばれてきた密集市街地。その代表的な地区として有名な京島エリアでの取り組みを紹介。URでは長年にわたり、都や区と連携して、住宅再開発や商業施設再整備を進めてきましたが、現在は駅前区域の再開発に取り組み、災害リスクの低減を軸とした面的な整備を進めています。

中山氏は「高層ビルから構成される従来型の再開発ではなく、広場や公共空間を主軸に据えることで、若年層の定着やにぎわい創出をめざしている」と話し、交通広場や公園整備に加え、屋外イベントによる商業活性化にも取り組んでいると説明しました。

今後は、みんなの居場所となる「サードプレイス」を駅前に実現したいと展望を語り、URは「居場所」や「自分ごととして関われる街」をめざしてプレイスメイキングを推進していると説明。また、公共空間と民間開発をつなげるには、用途の混在や街路設計、建物のスケール感など多様な視点からのデザインが重要と強調しました。

最後に中山氏は、人手不足といった社会課題や現場の課題の解決に資するDXに言及しました。

災害査定では、ドローン・衛星・レーダーの活用により、迅速かつ正確な被害把握が可能となっており、AIによるさらなる最適化も期待されています。また、復旧段階では「多様な主体の多様な工事発注をどう交通整理するのか」が課題で、URが調整を担うケースもあるが、そこにはまだまだAI活用の余地があると紹介。

リモート施工管理では、建築未経験の女性が年間40棟の品質管理を担っている事例を紹介し、手順の明確化とDXの組み合わせが人材確保につながると述べました。

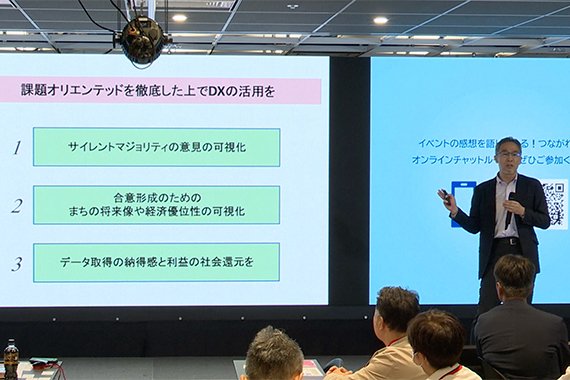

さらに、現場の課題に向き合い納得感のある解決策を導くDXこそが重要と強調。「サイレントマジョリティの声の可視化」や「将来像の共有による合意形成」もDXの活用局面であるとし、スマートシティの成功の鍵は、信頼できる者がデータ取得を行い、そのデータを活用してどう社会還元していくのかについて明確にすることにあるとして、基調講演を締めくくりました。

イベント後半では、日立ソリューションズの楢崎をモデレーターに、「テクノロジーで描く未来都市と防災対策」をテーマとしたパネルディスカッションが行われました。冒頭、4名の登壇者がそれぞれのキャリアや取り組みを交えて自己紹介を行いました。

横浜市消防局 総務部消防団課 担当係長・長谷川 信一氏は、23年間の消防での経験を活かして地域防災や消防団支援に取り組む立場であり、令和5年度からは業務を効率化するアプリ導入にも着手しています。

HITOTOWA INC. 代表取締役・荒 昌史氏は、「共助の仕組みを住宅地にデザインする」ことを軸に、デベロッパーや行政と連携しながら、地域のつながりづくりや防災力向上に取り組んでいます。

株式会社日立ソリューションズ スマート社会ソリューション本部 本部長・山崎 典之は、ITと現場知見の協創による建設DXに注力しており、「現場の課題に向き合うDXが本質」と語りました。

独立行政法人都市再生機構 理事の中山 靖史氏は、冒頭の基調講演に続き、都市再生の視点から議論に補足や見解を加えました。

最初のテーマは「ワクワクする未来都市の実現」。

荒氏は、「都市が楽しい」と感じられることが本質であり、賑わいよりも「人との関係性の質」が重要だと語りました。また、都市には多様な関係性や役割を選べる環境が必要だとし、楽しみを受け取るだけでなく提供する側にまわれる選択肢がある都市が理想だと指摘しました。

これに対して中山氏は、URが進める「プレイスメイキング」との共通点に言及。「自由と所属感のバランス」が心地よさを生み、幸福感には「自分も関わる主体である」という意識が大切だと述べました。これは、プレイスメイキングの概念に含まれる「クラフト」にも通じていると紹介しました。

続いてのテーマは、防災・減災におけるデジタル技術の活用です。

長谷川氏は、消防団員が対応しなければならない煩雑な紙の事務作業を、スマートフォンアプリで効率化した取り組みを紹介。年間51時間の削減で訓練や備えに集中できるようになり、防災力向上にもつながっていると語りました。

山崎は、防災設備の保全に関するDXソリューションを紹介。気象情報との連携による災害リスクの可視化や情報の一元管理、過去データの活用を支援し、平時から継続して使える設計の重要性を強調しました。

中山氏は、これらの事例に共通するのは「現場を見る視点」だと述べ、課題の解決だけでなく、新たな価値を生み出すことがまちづくりにおいて欠かせないと語りました。

また、議論では「書類文化」への課題意識も浮上。FAXや報告書が担い手の負担となっている現状に対し、荒氏は「地域参画のハードルになっている」と指摘。中山氏は「批判への備えで書類が増えている」と語り、構造的な転換の必要性を訴えました。

山崎は建設現場での非効率な作業を例に、生成AIによる業務支援の可能性に言及。防災・減災におけるDXの必要性と効果が、登壇者間で共有されていました。

ディスカッションの終盤では、各登壇者が理想とする都市や、これからのまちのあり方について語りました。

荒氏は「行きつけの店」が生む関係性が地域の価値を高めるとし、消費がやりがいや生きがいに変わる場の重要性を強調。それを受け、中山氏は、住民がまちの「当事者」として関わることの重要性を指摘。例えば、団地での植物管理を通じた住民の関与が団地への愛着を育むと述べました。

長谷川氏は、行政の立場から「自助・共助・公助」のバランスが鍵になると述べました。消火器や携帯トイレなどを備える"自助"の意識に始まり、防災訓練への参加といった"共助"の実践、そして"公助"の限界を理解したうえで協力する姿勢が、災害に強い都市をつくる基盤になると語りました。

山崎は、「つながり」の温度感への期待について触れました。自身の島根県での暮らしを例に挙げ、過疎地域で見られるような強いつながり、あるいは他者を疎外してしまうような、つながりがない状態ではなく、その中間となるような緩やかなつながりが都市にも必要であり、荒氏の活動にも通ずる部分だと述べました。

イベントの最後には、会場からの質疑応答が行われました。

消防団員を増やす施策についての質問には、長谷川氏が横浜市の電子申請の導入を紹介。スマホで入団手続きができる仕組みにより、定員の95%以上を充足していると説明しました。

災害時の通信手段に関する質問には、中山氏が住民が持つタグの電波で避難状況を確認する徳島県美波町の実証実験を紹介。長谷川氏も避難所の開設状況や位置がスマートフォンで確認できる「横浜市避難ナビ」を紹介し、さらに「整理整頓」が防災の基本であると伝えました。

質疑応答の後は、登壇者から一言ずつコメントが寄せられました。

中山氏は「消防の話をはじめ、多くの学びがありました」と感謝を述べ、長谷川氏は「パネルディスカッションへの参加は初めてでしたが、普段会うことのできない方々とお話しでき、大変良い経験になりました」と振り返りました。

荒氏は、「"生きがい"と"セーフティネット"がコミュニティや共助の文脈でつながっており、これからの未来に期待したいです」とコメント。山崎は「多くの示唆を得て、DXへの社会の期待を実感した。これを持ち帰って皆さんの役に立てるものを作る、という点で貢献していきたいです」と語り、今後に活かしたいと述べました。

登壇者が現場での課題や思いを率直に共有し、多角的に都市と人の関係を見つめ直す時間となりました。

講演終了後には、登壇者と参加者が自由に語り合う交流会も行われ、立場や業種を超えた活発な意見交換が生まれました。

「まちづくり、都市開発、消防の現場など幅広いスケールを横断して、DXがいかに活用できるかを知ることができた」「社会貢献に繋がる内容であり、とても勉強になりました。知識と知見が広がるため、是非知人に勧めたいと思います」といった声も聞かれ、まちづくりに関心を持つ多様な人々が集う場として、大きな熱量に包まれた一夜となりました。

本イベントレポートが、まちづくりDXや防災、地域コミュニティのあり方について考えるきっかけとなり、皆さまの業務や地域での取り組みに少しでもお役立ていただければ幸いです。

日立ソリューションズでは協創で未来をつくっていくオープンなコミュニティ「ハロみん」を2024年4月にスタートしました。ワクワクする未来へ一歩踏み出す協創の出発点を掲げ、心豊かに暮らすためのサステナブルな地球社会をめざしてサステナビリティをテーマにコミュニティを作って活動してまいります。その一環で、今回のようなイベントも継続して実施し、オウンドメディア「未来へのアクション」でもご紹介していきます。皆さんのご参加もお待ちしています。今後のイベント予定はこちらをご参照ください。