2023.11.13

ここ数年で、「サステナブル経営」や「パーパス経営」といった言葉がよく聞かれるようになった。

企業は、持続可能な成長を見据えながら、幅広いステークホルダーや社会に貢献することが求められてきている。

そんな新しい時代を生き抜くためのヒントになるのが「問いを立てる力」だ。

「変化の極めて激しい時代には、前提を常に問い直し、仮説と実証を繰り返してこそ、主体的に未来をつくっていける」

株式会社COTENの深井龍之介氏やビジネスデザイナーの濱口秀司氏らが登壇したオンラインイベント「VUCA時代に生きる第一歩、"問いを立てる力"」では、まさにそんな議論が繰り広げられた。本記事は、VUCA時代を自律的に生き抜くためのマインドと方法論を紹介したイベントの一部をダイジェストでお届けする。

なぜ、ビジネスパーソンはサステナビリティに本気になれないのか。そしてその実現のためには、なぜ"問いを立てる力"が必要なのか。

そんな現代の疑問を、歴史専門家とサステナビリティ専門家という異なる立場のふたりが解き明かす。

──「サステナビリティ」が謳われて数年立ちますが、まだ本気で捉えられないビジネスパーソンも少なくないと思います。なぜだと思いますか?

夫馬:どうしても"他人事"になってしまうからでしょう。SDGsが国連サミットで採択されたといっても、国連の存在が遠すぎて、自身の毎日の仕事や生活にどう影響するかが、ピンとこないのではないでしょうか。

しかし近年、データ技術や統計学が進歩したことによって「このままだと、世界の今の日常を維持できない」というのが明らかになっています。

そんな先行きが怪しくなっている時代だからこそ、変化しつづけなければいけません。

なぜなら、同じことをやっていてもうまくいかない時代だから。

変化が極めて激しい場合、「はたして自分が何をすればいいのか」「そもそも何のためにやっているのか」といったことを問いつづけないと、自分も変わることができず、生きていけなくなると思います。

深井:歴史を振り返ると、変化が激しい時代は過去にもありました。

たとえば高度経済成長期の日本や、革命があった18世紀後半のフランスなどです。

深井:ただ、そうした時代と比べても、今のほうが圧倒的に変化のスピードが速いです。

おそらく中世の人が100年で経験する変化を、われわれは1年くらいで経験しているのではないでしょうか。

背景にあるのは、コミュニケーション技術の進化です。

インターネットとスマートフォンが登場し、個々人がインタラクティブにコミュニケートできるようになったことで、すさまじい速さで世界が変化するようになった。

つまり「常識」の変化もすさまじいんです。そうすると、古い常識を持ちつづけてしまった人は生きていけなくなる。

そんな社会で、私たちはつねに「これって正しいのか?」「今何をすればいいのか?」という「問いを持ちつづけることを強いられている」とも言えます。

──私たちがこの変化の激しい時代を生き抜いていくためには、具体的にどんなことをすればよいのでしょうか?

夫馬:シンプルな答えになりますが、「予測」することです。

仕事をするうえで、長期予測から逆算して考えるクセを身につけることが、何より大事なのかなと。今の仕事は、先週とか3カ月前とかの短期データを見ることが中心になっています。

そこから、10年後、20年後にどうなるかを考えることにシフトしていく。それが大きな一歩だと思います。

深井:僕の答えも似ていて、問いを立て、仮説を立てることがとても重要だなと。

その点では、歴史の勉強が、社会の潮流のベクトルを理解する助けになります。

たとえば今は、VUCA時代と言われていますけど、歴史上で大きな変化が起こっている時代も基本的にVUCAなんですよ。

君主制が壊れ始めた時代に、なぜフランス革命が起こったのか。そういった過去までさかのぼって、変革が起こった背景を学ぶことで、この先をすごく予測しやすくなるんですよ。

もし予測が外れたとしても、それを土台にして、また一歩進んだ仮説を立てられるようになる。そうして予測と結果をレビューしながら進んでいくことが、VUCA時代の"歩き方"ではないでしょうか。

夫馬:同感です。長期予測をするには、過去から現在までの変化も追わなければいけない。

そう考えると、歴史を知ろうとしないことは、これからの時代を生き抜くことを放棄するのに等しいかもしれませんね。

深井:そして個人と同様に、企業も変化が必要です。現代は、株式会社の役割が大幅に広がっているんです。

歴史を振り返ると、世の中のある主体が役割を担いきれなくなり、別の主体に交代することが何度もありました。

たとえばヨーロッパでは、キリスト教会が統治する時代から君主の時代に移り、君主の時代から現代まで続く国民国家の時代になりました。

そして今、まったく同じことが起ころうとしています。たとえば福祉。医療問題などは国家で担いきれなくなり、株式会社がカバーしなければならなくなっています。

サステナビリティも同様で、その役割を株式会社が主導して担おうとしています。

したがって今後は、株式会社に期待される範囲がすごく広がります。金銭的価値のみを追いかける株式会社は、持続的に存在することが難しくなるでしょう。

深井:それは、人材採用の面からも言えます。優秀な人材であればあるほど、働く企業を選択する際に、儲けているという理由だけではなく、企業や事業がかかげる「意義」をとても重視するようになってきています。

さらに今後はリモートワークと翻訳ツール等の進化が加速し、あらゆる国の企業で働くことが、今よりももっと当たり前になるでしょう。

そんな時代に、もし意義もなく、サステナブルではない経営をしていたら、国内からも国外からも優秀な人材を採れなくなります。

その点からも、サステナブル経営は企業にとって死活問題になるのではないでしょうか。

変化を求められる前提には、山積みとなっている社会課題がある。そこに対し、具体的にどうアクションすればいいのか。 個人としての問いを起点に社会的価値を生み出してきたホテルプロデューサーと、大規模組織でサステナビリティの"うねり"を起こしたプロジェクトリーダー、そして組織改革の専門家が、それぞれの経験と知識から、"今やるべきこと"をひもとく。

──宿泊関連事業を通して社会課題を解決してきた龍崎さんは、事業の起点となる"問い"を、どう発見してきたのでしょうか?

龍崎:私の場合、いち生活者としてリアルに感じる疑問や"満たされなさ"が起点となり、それを一般化して事業づくりにつなげることが多いです。

たとえば、私がホテル事業を手掛けたきっかけは、8歳の頃に父の仕事の関係で半年間アメリカにいた経験なんです。

最後の1カ月にアメリカ横断ドライブに連れられたときのことなのですが...子どもにとっては、車に乗って延々と同じような光景を見るのが退屈で(笑)、一日の終わりにたどり着くホテルが一番の楽しみでした。

龍崎:ところが今日も昨日も一昨日も、ホテルの形や内装はほとんど変わらない。なんなら、日本で泊まるホテルとも大筋の体験価値は同じで、全然ワクワクできなかった。そこに、失望感のようなものが残ったんです。

その思いが、後にホテル事業を始める原動力となりました。

また、2022年に立ち上げた産後ケアホテル「HOTEL CAFUNE」は、友人や知人の何人もが妊娠・出産を機に、これまでの生活がままならなくなる様子や、キャリアを中断せざるを得なくなる様子を目のあたりにしたことが起点になっています。

徳谷:私は1000社以上の経営者とお話ししてきましたが、ゼロからいきなり崇高なミッションやビジョンを出せる方は、まずいません。

どんな大企業の事業であっても、結局は個人が日常の当たり前に対して何か疑問を抱くことが、起点になるのだと思います。

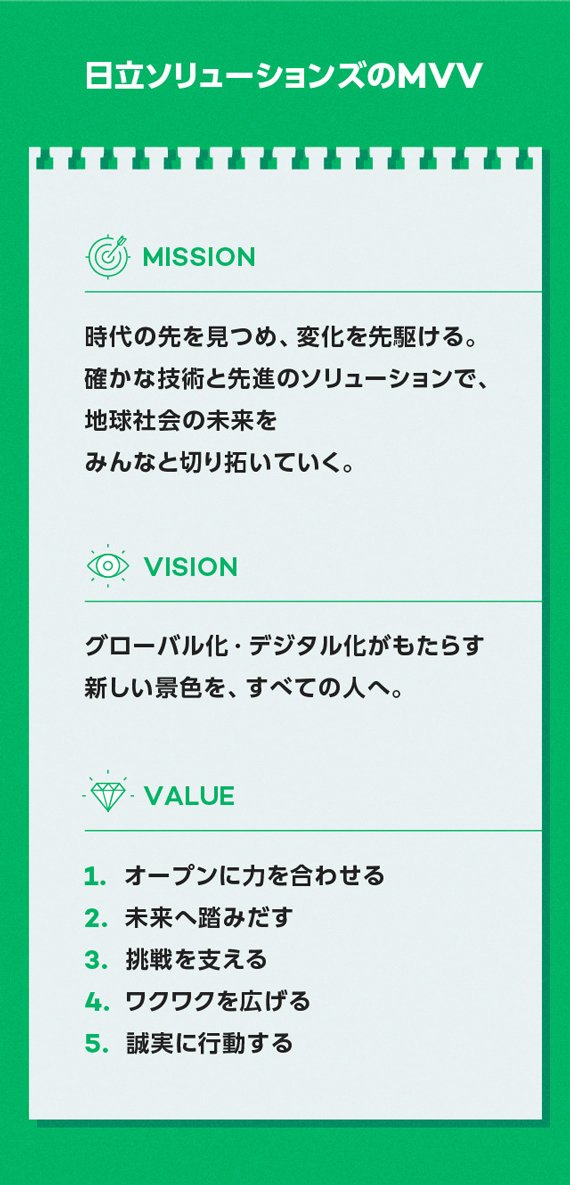

── 一方で、日立ソリューションズは社会の変化に合わせて新しいMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を策定したと伺いました。組織を変化させるにいたった起点は、どのようなものだったのでしょうか?

野田:私たちは創業から50年を迎えたタイミングで、「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」を経営の中心に置きました。

その起点になったのは、現場で働く社員たちの想いなんです。

野田:私たちは日立グループのシステムインテグレーターで、社員約5000人、関連企業を含めると約1万人の大所帯です。そうなると、変化する社会に対応するために、全員の意識を一気に変えるというのはなかなか難しい。

しかし、ここ数年で企業のデジタル化が急速に進み、お客さまのDX(デジタルトランスフォーメーション)をお手伝いする案件が大幅に増えました。その中にはシステムを構築するだけでなく、「DXを通して社会価値をどう創出するか」をお客さまと一緒に考えるケースが出てきたんです。

野田:そうした現場の体感で、徐々に「社会の変化を無視して、目先のことだけやっているのは違うよね」という気運が醸成されていきました。

とくに、若手を中心にサステナビリティに関する勉強会やディスカッションの場が開かれるようになり、それが次第に広がり、うねりのようなものが生まれてきました。

それを受けて2022年6月に、社長が音頭をとる形でMVVを新たに考えるプロジェクトが立ち上がりました。

徳谷:非常に興味深いお話ですね。大きい組織が変わるには、実は3つのパターンしかないんですよ。

1つ目は危機感。「このままだと潰れる」といったような危機感が生まれると組織は変わらざるをえない。2つ目は外圧。株主や世間などの声を受けて、変革を余儀なくされる。

そして3つ目が、個人の熱量です。個人の中で生まれた熱量がどんどん伝播していって次第に大きくなっていくこと。

ただ、これがもっとも実現が難しい。「そんなことしている暇があるなら、今の仕事をなんとかしろ」と潰されてしまうことが多いんです。

しかし、日立ソリューションズさんは、そうした少数から生まれた熱をトップが拾い上げ、会社全体の潮流にするべく自ら旗を振ったところが素晴らしいなと思いました。

──会社の進むべき方向性を全メンバーでそろえるのは、簡単なことではありません。どういう施策を行ったのでしょうか。

野田:当社では、今回のプロジェクトを立ち上げるにあたり、会社のパーパスを今一度話し合うことにしました。

具体的には、全社員の中から20人ほどの代表者を選び、ワークショップ形式で素案をつくったんです。会社の未来像を描くことが目的なので、20代・30代の若手が中心となりました。

こうして、はじめにめざすべき"道標"を定め直したことが、社内の意識を統一することにとても貢献したと思います。

若手メンバーを中心とする20人の代表者たちが2030年、2050年に向け新たなパーパスを話し合う様子

龍崎:意識統一を、5000人や1万人規模でやられているのが素晴らしいですね...。

野田:とくにポイントになったと感じるのが、魂を込めてパーパスを練ったメンバーたち自身が、経営側へそれを提案したことですね。

彼らが直接経営陣に思いを伝え、それに対する質問にも答えることを何度も繰り返したのですが、それにより経営陣が若手や中堅メンバーの思いを肌感覚でつかめた上、そのこと自体を楽しめていたと思います。

──実際に社会課題に対してアクションを起こすためには、いろいろな立場の人と手を組む「協創」も大きな肝になりそうです。人を巻き込むにあたり、何か心がけていることはありますか?

龍崎:身もふたもないですが、"日頃の行い"が大切だと思います。得体の知れない人に誘われても、信用が置けず、一緒にやろうとは思わないですよね。

コロナ禍で、稼働が空いてしまっているホテルと、家にいることが決して安全ではない方をマッチングする「HOTEL SHE/LTER」という企画を行いました。

そのときは、実際に当社の宿泊サービスを使ったり、これまでの実績を見てくれたりしたホテルの方々が、仲間になってくださいました。

龍崎:日立ソリューションズさんのなかでも、協創の重要性は増していますか。

野田:そうですね。社会課題解決となると、個社だけで解決することが難しいので、製造業、流通業、サービス業などさまざまな立場の方々の協力が必要になります。

一緒にアイデアを出し、プロトタイプをつくりながら、実装の仕方を探っていく。実際にそのように社外のみなさんとコミュニティを形成しながら協創していくサービスが、かなり増えています。

徳谷:事業で目指すゴールが壮大になっていることが大きいでしょうね。これまで誰も解決できなかった社会課題をなんとかすることが、事業の前提となる。

あわせて、取り組みを持続可能なものにするには、自社の利益が一定以上なくては成立しない。その両立が難しいし、そもそも社会課題は構造的な問題を抱えていて、自社だけで解決できないことが多い。

だからこそ、さまざまな立場の人と協創し、それぞれができることやアイデアを出し合いながら立体的に取り組んでいかないと、ゴールにたどり着きにくいんです。

徳谷:ここまでの話をまとめると...龍崎さんと野田さんは、異なる立場から社会課題に取り組んでいるように見えつつ、自問自答を重要な起点とする点で、両社の取り組みは根本でつながっていると感じました。

そして、この"問い直す"姿勢は、起業家や経営者に限らず、あらゆる人に今後求められるあり方だと思います。

ぜひ、「違和感を持っている理由は何なのか」「自分たちは何を目指しているのか」「じゃあ、最初の一歩は何ができるのか」と、身のまわりの当たり前を問い直すことを、サステナビリティのよりどころとしていただければと思います。

本イベントではSession3として、USBフラッシュメモリやマイナスイオンドライヤーなどを生み出した世界的ビジネスデザイナーの濱口秀司氏による「問いを立てる力」の実践方法についての講義も行われた。

濱口氏による「問いを立てる力とは?」「問いを立てる力を養う6つのSTEP」「日々行うべきこと」がわかる同セッション。参加者からのアンケートでは約7割が最大評価の「とても満足」と回答していた。

Session3を含むイベントアーカイブ動画全編は、以下のリンクから試聴可能。「問いを立てる力」の第一歩を踏み出せる貴重なイベントをぜひチェックしていただきたい。

※アーカイブ動画は2024年9月30日をもって公開終了いたしました。ご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。

執筆:田嶋章博

撮影:小池大介

デザイン:久須美はるな

編集:福田啄也

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。