近年、驚異的な進化を遂げているモビリティは、持続可能な社会の実現にも大きく貢献すると期待されています。第1回の「ユージと語ろう!SXでひらく社会の可能性」のテーマはモビリティ。クルマ好きとして知られるタレントのユージさんと、モビリティの最新動向や、注目が高まるSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)について学んでいきましょう。

ユージ

1987年、アメリカ・フロリダ州生まれ。中学生時代にファッションモデルとして芸能活動を始め、現在はモデル、タレント、俳優として幅広く活躍。2021年からは朝のニュースワイド番組『ONE MORNING』(TOKYO FM)のパーソナリティーを務める。

徳田 将人

株式会社日立ソリューションズ

サステナブルシティビジネス事業部 モビリティビジネス本部

モビリティ関連の「テレマティクスサービス」開発プロジェクトに、十数年にわたり従事。現在は、同サービスにおける顧客・契約管理システムのプロジェクトマネージャーを務めている。

徳田:ユージさんはクルマ好きとして知られていますが、クルマはどのくらいの頻度で使われていますか?

ユージ:プライベートでも仕事でも移動はいつもクルマなので、ほぼ毎日使っています!クルマのない生活は考えられませんね。そのくらいクルマは身近な存在ではあるのですが、最近は特にクルマの"進化"についての情報も多くて、正直、どこから知っていけばいいのか迷っています。そもそも"モビリティ"って、どういう考え方なのですか?

徳田:モビリティと聞くと、クルマ関連のサービスを想像するかもしれませんが、実はもっと大きな概念です。クルマも含めたさまざまな手段で、人やモノを移動させる能力やサービスを表す言葉として使われています。

そして、モビリティについて語る上で、近年注目されているキーワードが"CASE"です。CASEとは、Connected(つながる)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング/サービス)、Electric(電動化)という、自動車業界の技術革新と変革を表すキーワードの頭文字。これらの4つの要素が最新のデジタル技術と融合することで、移動の利便性を高めています。

ユージ:最近「DX(デジタル・トランスメーション)」という言葉をよく聞きますが、モビリティとは「クルマのDX」と言えそうですね。

徳田:非常に近いと思います。

ユージ:実は僕、まだ日本に電気自動車が普及していない時代に、乗っていたことがあるんですよ。

徳田:おお、そんなに早くですか?

ユージ:当時はまだ充電スタンドが少なかったり、充電に1時間以上かかったりして、僕のライフスタイルに合わないと感じて、手放してしまいました。その頃と比べて、今の電気自動車は進化しているんですか?

徳田:確実に進んでいます。電池の性能、充電時間、インフラ整備なども改善されつつありますね。充電も、いまは1時間もかからなかったと思います。

ユージ:そうなんですね!本当に、最近のクルマの進化ってすごいですよね。僕が使っていて便利だなと思うのは「デジタルキー」です。アプリでクルマの位置がわかったり、遠隔でエンジンやエアコンを操作できたりして。ほかにも、前を見ていないと「前を見てください」と警告してくれる機能や、後部座席の荷物を忘れると「荷物が残っています」と教えてくれる機能も、すごいなと思いました。もはやクルマが人を守ってくれているような感覚ですよね。

ユージ:僕が電気自動車を所有していた当時、一番驚いたのがクルマのソフトウェアアップデート機能。タイヤもエンジンも交換してないのに、一晩でクルマの加速性能が進化しているというものです。まるでスマホみたいに進化するクルマって、もう当たり前になっていくのですか?

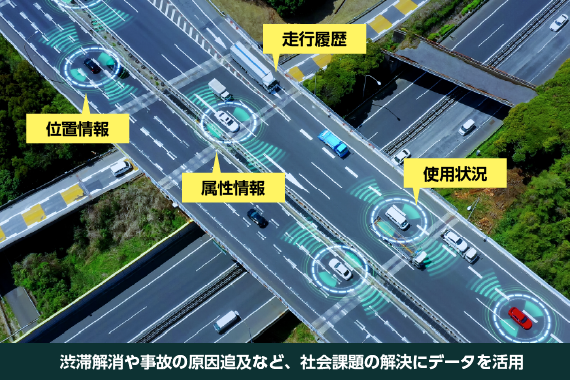

徳田:おっしゃる通りで、クルマもソフトウェア中心の時代に入りました。インターネットへの常時接続機能を装備した自動車、つまりコネクティッドカーでは、位置情報、走行履歴、使用状況などがデータとして集まり、それに基づいて"クルマの健康管理"を行うことができます。また、運転の安全性や利便性の向上だけでなく、マーケティングや地域政策にもビッグデータの活用が広がっています。

ユージ:具体的には、どういった活用法ですか?

徳田:たとえばファミリー層のクルマがどこを走っているかというデータを基に、商業施設の出店戦略を立てる、あるいは、事故や渋滞が多いエリアを分析して信号機の設置やタイミングを調整する、などです。

ユージ:なるほど。そう考えると、クルマから取得できるデータって、クルマに乗っている人だけでなく、社会全体にとっても有益なものなんですね。

徳田:そうですね。モビリティの進化は、単に個人の利便性の追求だけでなく、社会課題の解決にも貢献します。最近普及が進んでいるカーシェアリングも、クルマを"共有する"ことで、限られた資源をみんなで有効活用し、持続可能な社会をめざしていこうという考え方ですよね。

ユージ:確かに! カーシェアリングはそうですね。

徳田:それから、渋滞情報の活用も重要です。もちろんアイドリングストップも進んでいますが、そもそも渋滞せずにスムーズに走れたほうが燃費は良くなりますし、排出ガスも少なくなります。そういった"スムーズな走行"を実現するために、リアルタイムの交通情報を提供していく。それも脱炭素につながる取り組みのひとつで、サステナビリティの観点からも非常に大切だと考えています。

徳田:ところでユージさん、サステナビリティに関連して、SXという言葉を聞いたことはありますか?

ユージ:サステナビリティ・トランスフォーメーション・・・ですか?

徳田:正解です。SX(Sustainability Transformation)は近年、経済産業省も推進している概念で、意味としては「企業のサステナビリティ」(企業の稼ぐ力の持続性)と「社会のサステナビリティ」(将来的な社会の姿や持続可能性)を同期化させる経営や対話を行っていくことが重要であるとし、こうした経営の在り方や対話の在り方のことを表す言葉です。

SXとは?考え方や実践方法をやさしく解説!SX銘柄2025やDX・SDGsとの違いもご紹介

ユージ:へえ、そうなんですね。

徳田:従来の企業の社会貢献活動は、「事業活動とは切り離された活動」として扱われがちでした。しかしSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)では、社会貢献と事業活動は両輪と捉えます。事業を通じて社会課題の解決に取り組むことで、社会の持続可能性に貢献すると同時に、自社の持続的な成長も実現していきます。弊社でも近年、持続可能な社会の実現に向けてSXを積極的に推進しており、その中でモビリティ事業は、サステナビリティを実現するために欠かせない重要な領域のひとつと位置づけています。

ユージ:なるほど! でも、会社全体を変革させていくというのは大変な挑戦ですよね。

徳田:そうですね。会社を変えていくには、社員一人ひとりの意識が変わっていく必要があります。この3年で「SX」という旗印のもと、少しずつ変革を進めてきましたが、大勢の社員を同じ方向へ導くのは簡単なことではありません。

ユージ:難しいなと思うのが、何がサステナビリティか、人によって認識が違うことだと思います。例えば、環境のために最近では多くの人がエコバッグを持つようになったと思うのですが、「そのためにエコバッグをたくさん作るのってエコなの?」「レジ袋を買って、それを家でゴミ袋として利用した方がエコなんじゃない?」って意見もあったり・・・。こういったテーマも、考え方によっては、どちらにも捉えられますよね。

徳田:ええ。だからこそ、「コミュニケーション」が必要なのです。実際に社内で勉強会やトークイベントも開催しているのですが、人によって異なる考えがあるからこそ、思っていることはちゃんと声を出して、話し合って、アイデアを出し合う。お互いの価値観を尊重しながら、一歩先に進んでいけるようなカルチャーを社内に作っていくことが、長期的な目線では大事なのかなと思いました。

ユージ:地道でもいいので会話を重ねて、社員一人ひとりの目線合わせをしていく、それこそが本当の意味での「変革」につながるのかもしれませんね。ラジオでサステナビリティの専門家の方とお話をする機会はあったんですけど、SXという言葉については初耳だったので本日はとても勉強になりました。ありがとうございました!