1000年以上前に発明され、機械式時計が主流になった現代においても様々な場面で使われている砂時計。しかし、砂時計を手づくりできる職人は、現在では日本に数人しかいない。その1人、金子硝子工芸の金子實氏に、砂時計づくりにかける思いや、デジタル時代における砂時計の魅力を聞いた。

金子 實

砂時計職人

東京・葛飾生まれ。金子硝子工芸代表取締役。高校卒業後に先代の父のもとで砂時計づくりを始める。現在、息子の勲氏とともに砂時計づくりを続けている。弟の治郎氏も砂時計職人。

人類が最初につくった時計は、影の長さでおおよその時刻を知る日時計だったといわれる。その後、水の滴りによって時の経過が分かる水時計、火をつけた蝋燭(ろうそく)や火縄などが短くなっていく時間で時を把握する火時計、種類ごとに花弁が開く時間が異なる花の性質を利用した花時計などが発明された。

私たちがよく知る砂時計はその後に発明されたものだが、それがいつ頃、誰によってつくられたかは特定されていない。自然現象ではなく歯車、つまり技術を活用した最初の時計である機械式時計が登場するのは紀元1000年頃だったが、砂時計はしばらくの間、機械式時計よりも便利な時計と見なされていたようだ。発明当初の機械式時計は遅れやすく、その時間を修正するために砂時計が用いられていた。また、船舶上で機械式時計は塩を含んだ風にさらされてすぐに錆(さ)びついたので、砂時計の方が便利であった。初期の機械式時計は歯車が回り大きな音を発していたので、教会や教壇など静寂が求められる場所でも砂時計が有用だったと伝わる。

砂時計にはまた、人の気持ちを安らげる力もある。

「上部の砂が漏斗(ろうと)状にくぼんでゆき、下部に円錐(えんすい)状に堆積してゆく。失われてゆく一瞬一瞬が積もらせるこの砂の山を見ていると、時間はなるほど過ぎ去るけれどもけっして消え去るのではない、ということの証のように思われ、わたしは慰めをおぼえた」

20世紀のドイツの作家エルンスト・ユンガーは、『砂時計の書』の中でそう書いている※。

東京・葛飾の金子硝子工芸の金子實氏が砂時計をつくり始めたのは、およそ60年前である。先代の父は研究用の理化学ガラス機器をつくる職人だったが、金子氏が小学生の頃、貿易会社の依頼で輸出用の砂時計をつくり始めたという。

「私は砂時計職人になりたかったわけではないのですが、会社勤めは向いていないと思い、高校卒業後に父のもとで砂時計をつくり始めました。その後、2つ年下の弟も職人になって、しばらくは3人で砂時計をつくっていました」

そう金子氏は振り返る。1970年代初期のオイルショックの頃は輸出量が激減して、いっときゴム型や置物などを手がけたというが、現在つくっているのは砂時計のみだ。弟の治郎氏は独立して別の工房を経営し、今は3代目である息子の勲氏が金子氏の心強いパートナーとなっている。

金子氏が手がける砂時計は大きさで分類すれば、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、30分、1時間の計8種類である。砂の種類は、砂鉄、丸みのある天然砂のジルコンサンド、シリカゲルを原料とする人工砂、ガラスビーズなどがある。形はひょうたん形と円筒形がほとんどだが、小さいガラス球を複数並べて途中の時の経過が分かるようにしたフレンチ形など、特別なものをつくることもある。また、ガラスビーズが落ちる音がかすかに響く「音が出る砂時計」などの製品もある。ガラスをはめる木枠は、飛騨高山の家具職人によるものだ。

砂時計の原型となるのは、1m50㎝ほどのガラス管である。これを回転させながら700度の炎で熱して伸ばし、目見当で均等な長さに切っていく。5分計ならば1本のガラス管が14個程度に分割される。

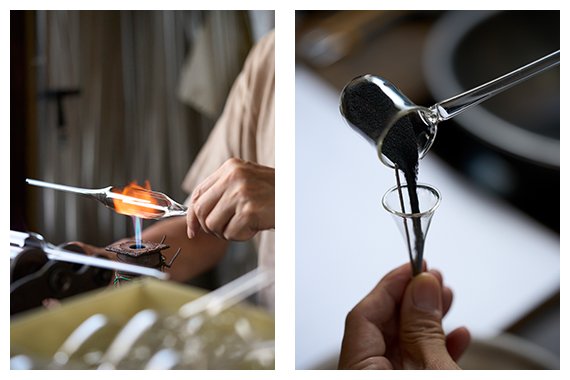

(左)ガラス管に熱を加え伸ばしながら、砂時計の形を形成していく

(右)砂時計のサイズによって使われる砂の量は異なる。写真の砂鉄の他、人工砂やガラスビーズなどが用いられる場合もある

続いて、分割したガラスを両手で回転させながら熱し、ちょうど中央のあたりにねじりを入れていく。肝になるのは、砂時計の上部と下部をつなぐ「蜂の腰」と呼ばれる部分の太さである。これが太すぎれば砂の落ちる速度が速くなり、細すぎれば遅くなる。中に入れる砂の種類に応じて最適な太さに形成しなければならない。また、木枠の大きさはあらかじめ決まっているので、砂時計のサイズをそこにぴったりはまる大きさにする必要もある。いずれも熟練の技量を要する作業である。

形が定まった砂時計は窯に入れられ、「アニール」と呼ばれる熱処理が施される。これによってガラスの性質が均質になり、光沢や耐久性が生まれる。その後、時間をかけてガラスの熱を冷ます「徐冷(じょれい)」という工程を経て、砂を入れる作業に移っていく。

分数に合わせて砂の量を調整するのもまた、職人による手作業である。それぞれの砂時計の形は微妙に異なるので、砂の落ち方にはわずかな差が生じる。5分計であれば、「5分ぶん」の砂を砂時計に入れたのちに、機械式時計を見ながら砂を落として5分に対する差分を調整していく。5分後に上部に砂が残っていたらそれを捨て、5分に満たずに砂が落ち切ってしまったら砂を加える。

さらに、砂時計を反転させて砂の落ち方を再度チェックしていく。ここでも微妙な時間差が生まれる場合があるので、砂の量を調整していく。「決まった時間に対して前後1秒の誤差に抑えることをめざしています」と金子氏は言う。

(左)ガラスの中に砂を入れて、時間を調整する。前後1秒の誤差に抑えるのが金子氏の流儀だ

(右)家具職人がつくった木枠にはめて砂時計は完成となる。木枠にぴったりはまる大きさに形成するのが職人の腕だ

こうして砂の量が決まれば、あとは木枠にガラスをはめて砂時計は完成となる。ガラスと対話し、砂と対話しながら、熟練の手作業のみによってつくられる砂時計。この方法で砂時計をつくる工房は、現在では金子硝子工芸と弟・治郎氏が経営する東京硝子工芸の2つを残すのみである。

ガラス、砂、そして砂をゆっくり降下させていく重力。その3つの要素によって砂時計は時を知らせる。人類が砂時計を発明した1000年以上前から、その原理は全く変わっていない。

現在も砂時計は様々な場面で使われている。時間が決まっている行為をシンプルに計る道具として、砂時計ほど便利なものはない。卵をゆでる時間、紅茶の茶葉を蒸らす時間、サウナで温まる時間、勉強時間──。一方、実用品としてではなく、純粋な工芸品として砂時計を手元に置きたいと考える人も少なくない。

「思い出を形にしておきたいと考えて、砂時計を注文される方は多くいらっしゃいます。旅行で訪れた場所の砂、甲子園の砂、戦時中にご主人が戦死した南方の島の砂、ペットの遺骨を砕いた骨粉などでこれまで砂時計をつくってきました。田んぼ作業をやめなければならなくなったので、最後に収穫した米で砂時計をつくってほしいという要望にお応えしたこともあります」

オーダーメードの砂時計は、1つの発注から受け付ける。どのようなオーダーがあっても、工夫を重ねながら完成形をめざす。それが金子氏の変わらぬ方針である。発注者の思いに応えてこの世に1つしかない砂時計をつくれるのが、職人としての誇りだと金子氏は言う。

ガラス管を熱し「蜂の腰」と呼ばれるくびれをつくっていく。熱は700度に達するという

「思っていたとおりの砂時計をつくってくれてありがとう。そんな感謝の言葉をいただけると、砂時計をつくり続けてきて本当に良かったなと思います。年を取ると腕力も視力も衰えてきますが、オーダーに応えられる技量は保っていきたいですね」

職人に定年はない。力尽き、情熱が果てた時が、仕事を終える時だ。金子氏の砂時計職人としての営みは、これからも続いていく。

金子氏が手がけてきた様々な砂時計。

(右)青と黄色の砂を用いた「クローバー形砂時計」は、ウクライナの国旗をイメージしたもの。

発売時は、売り上げをウクライナへの義援金とした

京成電鉄の京成立石線から徒歩10分程度のところにある金子硝子工芸にてインタビューと撮影をさせていただきました。先代から使い続けているという仕事場と数々の道具を使って、2代目實さんと3代目勲さんがつくる砂時計はまさに熟練の技の賜物。1本のガラス管から砂時計を手作業でつくる過程や、砂の量を絶妙に調整する作業を見せていただき、工場でつくる大量生産品とは異なる味わいが「金子ブランド」の本質であることがよく分かりました。テクノロジーがどれだけ発展しても、砂時計のシンプルな魅力が褪せることはないと思います。これからも素敵な砂時計をつくり続けていただきたいと思います。