数あるガラス技法の中で唯一、鋳造という方法でつくられるパート・ド・ヴェール。「ガラスの練り粉」を意味するこの技法によるアート作品づくりに20代から取り組んできたのが狩野智宏氏だ。これまで誰もつくったことのないガラスアートへのチャレンジ。その道のりを狩野氏に聞いた。

狩野 智宏

ガラス造形家

かのう・ともひろ

東京生まれ。「最後の狩野派」狩野友信を曽祖父とする。1980年、和光大学人文学部芸術学科日本画専攻卒業後、CM制作会社に就職。86年からガラスアートの世界に入り、95年、山梨に「狩野グラススタジオ」を設立。現在は、東京・元麻布のスタジオで作品を制作するかたわら、ガラス工芸教室を開催している。

ガラス工芸やガラスアートの技法は、15種ほどに分類される。よく知られているのは、高温で溶かしたガラスに息を吹き込んで成形する吹きガラスや、様々な色のガラスを組み合わせてつくるステンドグラスなどだろう。その多様なガラス技法にあって唯一、鋳造(ちゅうぞう)、すなわち「型」を用いてつくられるのが「パート・ド・ヴェール」である。

パート・ド・ヴェールの発祥は紀元前数千年前まで遡るといわれている。今日「幻の技法」と呼ばれているのは、手間がかかるために大量生産には向かず、ある時期から生産者が激減したからだ。

「グラスを1つつくるのに10日から2週間はかかります。生産性が非常に低いわけです。しかし時代に逆行するようなこの技法が、いつか最先端と見なされる日が来るかもしれない。そんな思いを持ってパート・ド・ヴェールに取り組んできました」

28歳からガラスアート作品をつくってきた狩野智宏氏はそう語る。

最近狩野氏が取り組んでいる器の制作。他のガラス工芸にはない質感や手触りが大きな特徴となっている

室町時代から続く絵師集団の家系・狩野派の直系。明治維新で歴史を閉じた狩野派最後の絵師、友信の玄孫(やしゃご)にあたる。大学では日本画を専攻したが、次第に興味は映像に移り、卒業後は広告制作会社で数々のCMを手がけた。

バブル経済真っ盛りの頃だった。一週間も徹夜が続くようなハードな仕事に疲れ果てていた時に、交通事故で大けがを負って4カ月間の入院生活を余儀なくされた。それが人生の転機となった。

「大学時代の友人の父親が、有名な版画家の吉田穂高さんでした。彼はガラス工芸が趣味で、学生時代に作品を見せてもらったことがあったんです。なぜかリハビリ中にそのことを思い出して、連絡を取って会いに行きました。その作品がパート・ド・ヴェールでした。これなら自分にもできるかもしれない。そう思って、当時吉祥寺にあった教室を紹介してもらい通い始めました」

運命の導きだったのかもしれない。パート・ド・ヴェールの魅力に取りつかれた狩野氏は、ほどなくガラス造形の世界で生きていくことを決めた。その選択を彼は「ドロップアウト」と表現する。バブル経済のど真ん中で馬車馬のように働く生活から、手間と時間がかかる「非生産的」な工芸の道へのドロップアウト。その選択から、のちに独創的なガラスアート作品が次々に生まれていくことになる。

パート・ド・ヴェールの制作は、粘土で原型をつくるところから始まる。

「粘土でつくった形をガラスに移し替えるのがパート・ド・ヴェールです。粘土でつくれるものなら、すべてガラス造形にできる。それがこの技法の大きな特徴です」

狩野氏はそう説明する。原型をつくったのち、耐火石こうによって「型」を成型する。石こうが固まったら粘土原型を取り出し、型に砕いたガラスを詰める。それを電気炉に入れ、840度の温度で半日をかけて焼成し、さらに4日間ほどの時間をかけてゆっくりと冷ましていく。電気炉から取り出して石こうを外せば、中からガラス造形が現れる。その後、必要のない部分を削り取り、布ペーパーでの手磨きや、フッ化水素を使った表面加工を経て、作品は完成となる。

(左)粘土の原型から作った耐火石こうの形を電気炉に入れて焼成する

(右)焼成前の作品。この粉末状のガラスが840度の温度で熱されて溶けることで形となる

「一般的なガラスの器などと違って、石こうと接して溶けたガラスの表面はマットな質感になります。それを磨くことで、仕上がりのイメージに近づけていくわけです」

完成した作品を手に取ると、通常のガラスとは異なる温かみや重厚感が伝わってくる。私たちが親しんできたガラス工芸とは大きく異なる形状や手触りや質感。そこにパート・ド・ヴェールの魅力がある。

(左)ガラス作品を石こうから取り出したのち、不要な部分をグラインダーで削り取る

(右)布やすりで表面を丁寧に磨いていく。この手磨きとフッ化水素を使った表面加工を経て、作品は完成する

狩野氏が初の個展を開いたのは、ガラスアートの世界に入って11年がたった頃だった。それまで、東京・大田区にある東京ガラス工芸研究所などでガラスの基礎を学ぶ一方、米国でヒッピー的な生活を楽しんだ時期もあったという。まさしく創造とドロップアウトの11年だった。

企画展や公募展などにしばしば出展しながら個展開催までに10年以上の時間を要したのは、自分の中の「ガラスアート観」が明確になるまで個展は開かないという信念があったからだ。1997年、40歳を目前にして開催した初個展には、600人もの観覧者が集まった。

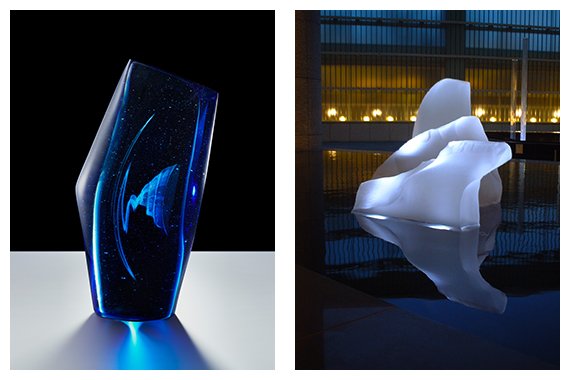

狩野氏が手がけたガラスのオブジェ作品。左は、2019年に制作された「現ARA」と題された作品

右は、東京汐留ビルディングの中庭に展示されている「光の庭園」

それから25年余。狩野氏の作品は今日まで進化と深化を続けてきた。近年の代表作の1つが〈アモルファス〉と名づけられたシリーズだ。粘土で原型をつくるという発想を大きく転換し、彫刻家が大理石を削るように、ガラスのインゴット(四角い塊)から形を削り出す方法で生み出される画期的な作品である。この方法にたどり着いた狩野氏は、展覧会の開催をすべてやめて、6年ほど作品づくりに没頭した。

「じっと眺めていると無の境地になり、宇宙との一体感を覚える。そんな作品だと自分では思っています」

以来、これまで大小60点ほどの作品を〈アモルファス〉の名で世に出してきた。まさに宇宙空間を凝縮したようなこの美しいオブジェが、狩野氏にとっての1つの達成だった。しかし、探求はそこで終わったわけではない。続くシリーズ〈ピュシスの庭〉によって、狩野氏はさらに新しい表現方法を生み出した。このシリーズのコンセプトを、自身はこう説明する。

「ガラス工芸にとって最も大切なのは、"割れないこと"です。そのためにいろいろな技術的な工夫を施す必要があります。しかし、〈ピュシスの庭〉はその原則を完全に無視しています。人為的に工夫することをやめれば、ガラスは割れます。そして、その割れ方を人はコントロールすることができません。自然の法則に任せるしかないわけです。それをそのまま作品化したのが〈ピュシスの庭〉です」

〈ピュシスの庭〉のキーワードは「自然(じねん)」である。自(おの)ずから然(しか)らしむ。すなわち、すべてをコントロールできるという人間の傲慢を脱し、無為自然の法則に委ねる。その結果、人と自然との調和が生まれ、人の意識が解放され、人が恣意的につくってきた様々な垣根を取り払うことができる。そう狩野氏は言う。

狩野氏の最新の作品シリーズの1つ〈ピュシスの庭〉。ガラスにひびが入り、気泡が混入する自然の作用を作品として表現している

現代アートと呼ばれるジャンルでは、個々の作品に言語的な意味性、つまりメッセージが付与されることが多い。しかし、狩野氏は自身の作品にメッセージを込めることを一貫して避けてきた。〈ピュシスの庭〉は、その彼が初めて作品にメッセージを込めることにチャレンジしたシリーズである。メッセージの根幹には未来へのまなざしがある。より良い未来をつくるには意識の変革が必要である。そんな眼差しが。

焼成後のガラス作品から削り取ったガラスのかけら。これらは砕かれたのち、次の作品づくりに再利用される

もう1つ、現在チャレンジしていることがある。過去にはほぼつくったことがなかった器、つまり実用品の制作である。これまで長い間、ガラスの「宇宙観」を表現できるのはアート作品だけであると考えてきた。しかし最近になって、実用品でも「宇宙」の表現は可能であることに気がついたと狩野氏は語る。

枯れることのない創作欲は、今後どこに向かうのだろうか。

「これからどんな作品がつくれるのか、自分でも確かなことは言えません。しかし、芸術作品は人を解放できるということ、意識を変えられるということ、そのことだけは信じていたいと思っています」

元麻布の住宅街にある狩野グラススタジオでインタビューと撮影をさせていただきました。1958年生まれで「最後のヒッピー世代」を自任する狩野氏は、CM会社を退社したあと日米を行き来し、ヒッピーに大きな支持を得ていたアメリカのロック・バンド、グレイトフル・デッドのファン・コミュニティ「デッドヘッズ」の一員だったこともあったそうです。自作のアートについて言葉で説明することは決して簡単ではないはずですが、狩野さんは一つ一つ丁寧に言葉を選びながら、ガラスアート制作にかける思いを語ってくださいました。これからも素晴らしい作品をつくり続けてください。