江戸元文年間の京都・上賀茂神社に源を発する木目込み(きめこみ)人形。その技法を全国で唯一正統に伝承しているのが、東京の真多呂(またろ)人形である。木の風合いを活かしながら、型どりの手法によって量産を可能にした木目込み人形の製法と、人形づくりにかける思いを3代目真多呂・金林健史氏に語っていただいた。

金林 健史

真多呂人形 代表取締役

慶応義塾大学卒業後、日本橋三越本店勤務を経て、1988年に真多呂人形に入社。営業などの仕事の傍ら、彫塑(ちょうそ)やデッサンを学び、木目込み人形づくりを身につける。2000年に伝統工芸士に認定され、13年に3代目金林真多呂の名を継承。

人の姿を模して形づくったものを私たちは「人形」と呼ぶ。しかし、人間をそのまま正確に再現したものは、人形ではなくマネキンである。人の姿をいかに人形らしい姿に変えていくか。そこに人形づくりの1つの極意がある。真多呂人形3代目・金林健史氏はそう言う。人の体の造作をしっかり踏まえた上で、それを上手にデフォルメしていくことが必要なのだと。

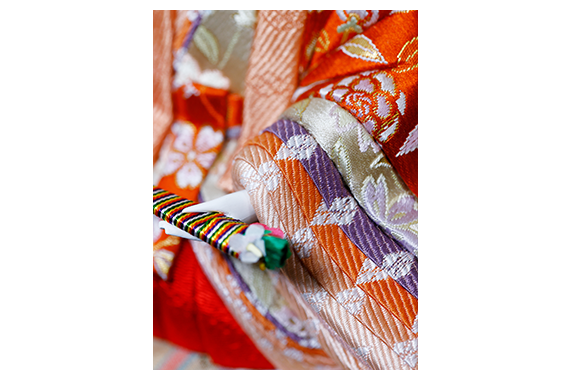

分業による集大成といえる木目込み人形。袖に何種類もの布を木目込んでいるところに職人の技が光る

真多呂人形のルーツは、およそ280年前、江戸時代の元文年間にさかのぼる。京都の上賀茂神社の雑務を担っていた高橋忠重という人物が、柳の木の端材で小さな人形を彫り、それに余り布でこしらえた衣装を着せた。それが賀茂人形の始まりである。

当初は趣味から始まった人形づくりだったが、後に人々の評判を呼ぶようになり、京の土産物として販売されることとなった。しかし、木彫りの人形はすべてが一点ものであり、同じものを大量につくることはできない。京都訪問の折に賀茂人形を見た江戸の吉野栄吉は、「型」を使うことで人形を量産する方法を思いついた。人形の型を取り、そこに桐(きり)の粉(桐塑(とうそ)と呼ばれる)と、でんぷんを原料とした正麩糊(しょうふのり)を混ぜた粘性の素材を押し込む方法である。これによって、木の風合いを残したまま人形を量産することが可能になった。人形のボディが乾燥したのちに、表面に切れ込みを入れ、そこに布を挟み込んで衣装とする。「木目込み人形」という名称は、その手法に由来するといわれる。

江戸時代・文化年間につくられた賀茂人形。5~10cm程度の木彫り人形だ。この時代の人形が残っているのは極めて珍しいという

吉野家の娘と結婚し、木目込み人形の技を吉野家から受け継いだのが金林真太郎である。真太郎は、自作の人形に自分の名前をもじった「真多呂」と名づけ、自らも金林真多呂を名乗るようになった。大正8年(1919年)のことだ。ここから真多呂人形の歴史が始まった。

経営者であり職人であること──。それが真多呂の名を継ぐ者に課せられている。人形の販売を生業(なりわい)としながら、同時に人形師としてすべての人形づくりをプロデュースしなければならない。

「プロデュース」というのは、人形づくりが細かな分業体制になっているからである。真多呂人形づくりは、人形師である金林氏のデザインから始まる。頭の中に、あるいは紙の上に描いたデザインをもとに粘土をこねて、人形の原型をつくる。この時点で衣装の重ね方を詳細にイメージし、体の厚みなどを調整していく。

(左)本社の「衣装部屋」には色鮮やかな人形用の反物が5000近く保管されている

(右)人形に着せる布の柄や重ね方を細かく指定して、工房に送る

原型ができあがったら、それを筐体(きょうたい)に入れて樹脂を流し込む。ここからは型どり専門の職人の仕事だ。樹脂が固まってできた「型」に、前述の桐塑と正麩糊からなる粘性の原料を押し込む。型からボディを抜き、数日の乾燥後に手作業でディテールを整え、貝殻を砕いてつくった白色顔料(胡粉(ごふん)と呼ばれる)で表面をコーティングする。これで、人形の最初の姿ができあがる。

(左)樹脂でつくった型に桐粉と正麩糊からなる粘性の原料を押し込む

(右)型から取り出し、数日間乾燥させる

続いて、衣装の着せ方に合わせてボディに切れ込みを入れていく。「衣装部屋」に保管されている反物の数は5000弱。そこから柄を選んでいくのも人形師の仕事だ。初代真多呂は、平安時代の雅の世界を人形で再現しようと考え、徹底的な時代考証を行った。現在も、宮中で実際に使用されていた有職柄(ゆうそくがら)と呼ばれる文様の反物が豊富に取りそろえられている。多くはシルク製で、間近で見るとため息が漏れるような美しさである。

一方、人形の顔は、頭師と呼ばれるこれも専門の職人が手作業で面相を描いていく。目にガラス玉を使うことはない。表情はすべて筆描きである。同様に髪の毛や手もそれぞれを専門で担う職人がつくる。人形のボディ、衣装、顔、髪、手といったパーツがまとめて山形県の工房に送られ、そこで最終的に人形が完成する。

(左)胡粉と呼ばれる白色顔料で表面をコーティングし、切れ込みを入れ、そこに接着剤を塗る

(右)切れ込み布を入れ込む。この作業を「木目込む」という

「人形づくりはチームプレーです。それぞれの工程を担う職人たちは、自信と誇りを持って仕事に取り組んでいます。ですから、直してほしいところがあっても、指示の出し方には大変気を使います。直してほしい理由を丁寧に伝え、しっかり納得してもらうことが大切です」

国産の素材を使うことに一貫してこだわり続ける。海外産の素材やウレタン、化繊などの化学素材を使えばコストを下げることはできる。しかし、それによって伝統工芸品としての品質が損なわれてしまう。そう考えるからだ。

「つくり手の独りよがりになってはいけませんが、多少価格が高くとも、本当にいいものを求めているお客様が心から喜んでくださるものをつくっていきたい。それが私たちの変わらぬ思いです」

頭師が手作業で表情を描いた頭を最後にボディに取りつける

芯に布を重ねて成型する衣装着人形に比べ、粘土で原型をつくる木目込み人形は多様な形をつくることが可能である。そのような特性を活かした取り組みが、キャラクターとのコラボレーションだ。ミッフィーやポケットモンスター、初音ミクといった人気キャラクターを再現した木目込み人形は注目を集め、この伝統工芸の裾野を広げている。

現代のキャラクターとのコラボレーションにも積極的に取り組む。写真はミッフィーの木目込み人形

そればかりではない。伝統文化と最新テクノロジーを組み合わせた「KORI-SHOW PROJECT(コリショウ プロジェクト)」への参画、美術大学とのコラボレーションなど、金林氏は果敢なチャレンジを続けている。

「"伝統文化は大事だし、守っていかなければならない"ということは多くの方がおっしゃいます。だからといって、すぐに伝統工芸品をたくさん買おうということにはなりません。つくり手である私たちが、多くの方々に興味を持ってもらえるもの、欲しいと思ってもらえるものをつくっていかなければなりません。その方向性の1つがキャラクター人形であり、外部の方々とのコラボレーションであると考えています」

伝統は革新の連続であるといわれる。振り返れば、一点ものであった賀茂人形を型どりによって量産可能にしたことは、まさに革新以外の何物でもなかった。それぞれの時代に合わせて新たな可能性に挑戦し、しかも歴史ある伝統工芸品としての品質を決して落とさないこと。金林氏がめざし、かつ日々実践しているのはそのような人形づくりである。

人形の中心的な需要者は、幼い子どもを持つ親や、孫を持つ祖父母である。節句の時期に、子や孫に災いが降りかからぬようにと人形を買い求め、人形に身代わりになってもらうことで幼い存在の安寧を願う──。そうして人形の市場は成立してきた。

鮮やかなシルクの布を幾重にも重ねて衣装とする。細かな模様をあしらった人形用の布だ。

多くは時代考証に基づいてつくられている

しかし、少子化は年々進み、人形市場も縮小の方向に向かいつつある。その中で、どうやって伝統の技を守り、人形の魅力を伝え続けていくか。それは大変に難しい問いであると金林氏は言う。1つ、2代目の代から取り組み続けていることがある。誰でも木目込み人形づくりを学ぶことができる真多呂人形学院の運営である。これまで4万人近くが同学院の教授検定試験に合格し、全国で人形教室を自ら開催している。

そうしてコツコツと人形文化の裾野を広げていくことが大切であると金林氏は言う。

「お子さんの数が減ったとしても、決して変わらないものがあります。親御さんがお子さんを思う気持ち、おじいさん、おばあさんがお孫さんを思う気持ちです。なぜ、私たちは真多呂人形をつくり続けているのか。子や孫の幸せや健康を願う方々の気持ちを受け止め、それを人形の姿で表現するためです。多くの方々の真心を形にしたもの、それが人形である──。そんな思いを持って、これからも人形づくりに励んでいきたいと考えています」

東京・上野の真多呂人形本社にて取材と撮影をさせていただきました。人形づくりというと、一人の職人がこつこつと一体の人形を完成させていくというイメージを勝手にもっていましたが、木目込み人形は最大で20人近い職人の皆さんの共同作業によって生まれると聞いて驚きました。人形の原型をつくり衣裳を選ぶだけでなく、共同作業をまとめて品質を保つのが人形師である金林さんのお仕事です。人形づくりの技の素晴らしさもさることながら、衣裳用の反物の数の多さと美しさには思わず目を見張りました。日本の伝統の人形づくりの奥深さをあらためて教えていただいた、たいへん意義深い取材でした。