※本記事は2022年12月に掲載されたものです

リモートワークは私たちの生き方をも変えた

1961年生まれ。慶應義塾大学理工学部卒業後に日本IBMに入社し、29歳で退職。91年2月、フレックスファームを創業し、ベンチャーの世界に飛び込む。2005年7月、ループス・コミュニケーションズを創業し、ソーシャルメディアのビジネス活用に関するコンサルティング事業を幅広く展開。ソーシャルシフトの提唱者として「透明な時代におけるビジネス改革」を企業に提言している。16年4月には学習院大学経済学部の特別客員教授に就任、学生に起業のリアリティとソーシャルシフトを伝えている。『ソーシャルシフト 新しい顧客戦略の教科書』(中経出版)、『だから僕たちは、組織を変えていける』(クロスメディア・パブリッシング)など著書多数。 |

※黒字= 斉藤徹 氏

──斉藤さんは常々、「社会は指数関数的に変わっているにもかかわらず、組織はリニアにしか変化していない」と、企業の古い組織体系の変革を訴えていらっしゃいます。既存の組織のどこに、社会や人の価値観とのミスマッチが生じているのでしょうか。

最初に少しだけ、ビジネスを取り巻く近年の大きな変革について振り返ってみましょう。

1990年頃から、あらゆる産業においてテクノロジーによるイノベーションが誘発され、ビジネスの常識も大きく変化していきました。

その1つがインターネット。インターネットの登場と普及によって、ビジネス界は産業革命に匹敵するほどのパラダイムシフトを経験しました。それまで、モノをつくるには設備が、モノを売るにはオフィスや店舗が必要でした。ところがインターネットによって、大がかりな設備投資が要らなくなりましたし、店舗がなくてもオンラインで販売できるようになりました。既得権益なしに誰でも起業できる、新しいビジネスのプラットフォームが生まれたわけです。これがいわゆる「デジタルシフト」と呼ばれるものです。

また2008年のリーマン・ショック後、金融緩和によって実体経済と通貨供給量が乖離したことで、ビジネスにおける競争力の源泉が「財務資本」から「人的資本」にシフトしていきました。同じ頃、ソーシャルメディアが生まれ、世界の人々は常に対話し、連帯し、行動するようになりました。これらの動きは「ソーシャルシフト」と呼ばれます。

そして20年、コロナ禍をきっかけとして、働く場所が一気に仮想空間化しました。オフィスに出勤しない働き方が登場したことでリアルな交流が激減した一方、リモート会議に代表されるオンライン空間での交流が激増していきました。多くの職場でハイブリッドワークが採用されましたが、これはただ勤務形態が変わっただけでなく、デュアルライフ(2地域居住)や、郊外や地方への移住を望む者が急増するなど、個々人の生き方までも大きく変えました。これが「ライフシフト」です。

これら3つのパラダイムシフトは、企業の生産性向上にも寄与していますが、社員の働き方や生き方に大きな変化をもたらしたことの方がより重要なのです。

|

──個人の価値観まで変えるほどの劇的な社会変化に対し、既存の組織が相対的に陳腐化しているというわけですね。

3つのパラダイムシフトを経て、世界のビジネスは「工業社会」から「知識社会」へと移行しました。知識社会のキーワードは「創造性」であり、成功のカギは「斬新なアイデア」。価値ある資産は、生産設備から主役であるべき「人」へとシフトしました。社員一人ひとりを、幸福を追求する個人として尊重することが、知識社会における組織づくりの起点になります。

しかし旧来型の組織は、人を見ようとしていません。働き手に対し、多くの企業は今なお「統制」しようとしています。

Y世代(1981~95年生まれ)はデジタルネイティブ、Z世代(96年以降生まれ)はソーシャルネイティブと呼ばれる世代であり、生まれた時から知識社会の価値観を身につけています。働き手としての彼らが、統制という名の押さえつけにアレルギーを覚えるのも当然でしょう。

関係づくりから成功のサイクルをつくっていく

──既存の組織を知識社会にマッチさせるためには、どのような変革が必要なのでしょうか。

『だから僕たちは、組織を変えていける』にも記した通り、上からの「統制」による硬直化した組織ではなく、社員のエンゲージメント(熱意)を原動力とした、「自走する組織」に変えていくことに尽きます。自走する組織とは、社員が自ら考え、協働し、成果を生む組織のこと。社員同士が部署を超え、対話や交流を通じて相互信頼を深めることで協働を深め、自律的な行動や助け合いによって成果を獲得する取り組みです。

今や外発的な動機づけでは、社員は自ら動きません。お金ですら、一時的な動機づけにしかなり得ません。組織や社会の規範を本人が意味づけして内在化することで初めて、自ら動き出すようになっていきます。

──人を中心に据えた「自走する」組織は、統制型とはベクトルが真逆ですね。

売り上げなどの数値目標をつくることからではなく、社員間の関係を良くすることから始めることがなにより大切。手間と時間がかかっても丁寧なコミュニケーションを醸成し、社員自らが「しよう」「したい」と思える環境をつくることです。一人ひとりの心の中のエネルギーが着火することで初めて、自走する組織は動き出します。

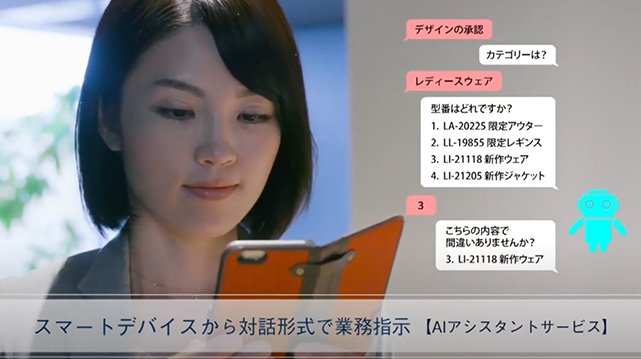

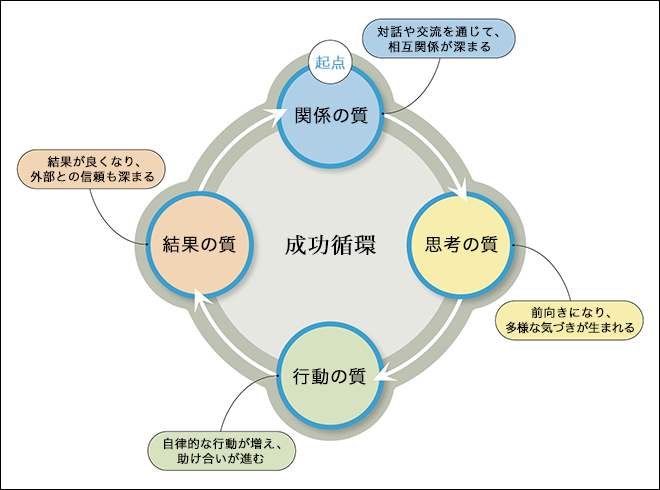

マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム元教授が提唱した「成功循環」というサイクルがあります。成功循環モデルをつくるためには、まず社員間の「関係の質」を起点に置き、コミュニケーションと自由闊達(かったつ)なアイデアで「思考の質」を高めていきます。自律的な動きや助け合いが進むことで「行動の質」が高まり、最終的に「結果の質」も向上するというサイクルをめざすものです。

同じサイクルでも、「結果の質」を起点にしてしまうと、強制や統制から来るストレスにより「関係の質」が悪化。そして疑心暗鬼に陥り仕事が楽しくなくなる「思考の質」の悪化、消極的で協働の進まない「行動の質」の低下を経て、最終的に結果が出ないという悪循環に陥ってしまいます。

|

斉藤氏が組織変革に活用する「成功循環モデル」

「関係の質」を起点に一周することで、組織の結束が深まり、帰属意識も高まる。これが「成功の循環」だ。

工業社会の組織においては、成果を上げようと数字づくり=「結果の質」が起点となりがちで、 上記とは異なる負のサイクルに陥ってしまう |

──社員の自発的なアクションのためには、働く意味づけも重要になりそうですね。

与えられた仕事が、社会や自分にとってどういう意味を持つのか確認する作業は、社員の自走意識に欠かせません。納得することで、個々人は働く意義やチームの存在意義を理解します。それゆえ、自分の会社がどこに向かい、何をめざしているのか、企業の経営マインドも問われます。トップが社員や社会に向かって誇れる目的や価値観を示すことで、社員は前を向くようになるのです。

心理的安全性や多様性の担保からアイデアは生まれる

──社員の自走を促すために、どのようなマネジメントが必要なのでしょうか。

いかに社員がやる気に満ちた場をつくれるかが基本になります。

個人の能力を肯定し、信頼関係を築いていくために、リーダーや管理者は「サーバント・リーダーシップ」、つまり社員への奉仕を重視したマネジメントが求められます。社員の自走を支援するかたちでリーダーシップを発揮し、指示ではなく、サポートに徹する。これがリーダーの役割といえます。

併せて、関係の質を高めるために不可欠なのが、安心できる場をつくること。ミスをしても非難しない、異質な意見を排除しない、個人のスキルと才能を尊重するなど、心理的に安全な場をつくることで初めて、社員は自然体の自分をさらけ出せるようになり、斬新なアイデアも出しやすくなります。チーム感が出てくると目的が共有され、価値観の共有もなされていくのです。

──マネジメントにおけるコツはありますか。

自分が変わることから始めていきましょう。1人から組織は変えていけます。そのためには主体性を発揮すること。周囲に何が起ころうと、自分視点で判断し、思考を選択できる能力を持つこと。それがやる気に満ちたチームづくりの大原則です。

とはいえ、過度にがんばり過ぎないこと(笑)。真面目でやる気のある人ほど、他者の行動に完璧さを求めたり、同じ価値観や意見を持った一体感ある仲間でいたいと考えたりしがちですが、それらは周囲の人の心理的安全性を毀損しかねません。

それから、トップはともすれば組織をいっぺんに変えようとしますが、組織をウォーターフォール型で一気に変えようとしないこと。小さなところからアジャイル型で組織を変革しましょう。自分たちの半径5mの中で変えるという意識が大切です。

どんな企業にも「今のやり方ではよくない」と危機感を持つ社員が2割はいるもの。まずはその2割だけで研修、連帯するなどして、ボトムアップのコミュニティをつくっていきましょう。その社員をできるだけ動きやすいようサポートすることが、トップや管理職の取るべき仕事です。エンゲージメントの高い人たちは生産性も他の社員より高く、これが社の推進力となっていきます。

成果が出てきたら、全社に広めていきましょう。面白いもので、成果が出ると様子見の人たちも「こういうやり方でいいんだ」と気づき、自分の組織にも取り入れようと前向きになります。日本の企業は動き出しは遅いですが、動き出したらドラスティックに変化するのが特徴です。

──自走型の組織を、斉藤さんは「やる気に満ちた、優しい組織」と呼んでいます。押しつけによるものと、自らの「したい」という意識から始まるものとでは、仕事の意味も取り組み方も全く変わってくると思います。

従来、ビジネスは損得勘定優先の「市場規範」が幅を利かせていました。しかし本来、お客様の困りごとを解決し、その感謝に対してお金をいただくのがビジネスの原点です。

これまで通勤時をスイッチとして、家庭では道徳重視、会社では営利重視と切り替えてきた方が多かったかと思いますが、今やリモートワークによって公私の境界は曖昧です。リモート会議中、子どもが近くにいるところで「損得勘定を最優先!」なんて言えませんよね。個人の幸福のためにも、企業には道徳的な価値を持った指標を取り入れてほしいのです。

市場規範ではなく「社会規範」を大切にしても、会社はきちんと回せます。日本には、顧客よし、会社よし、社会よしの「三方よし」という世界に誇れる商道徳もあります。

社会規範を持ち合わせることは、社員のエンゲージメント向上や組織強化などと同時に、サステナビリティのある経営にもつながっていくのだと思います。

|

「10年ひと昔」とはよくいったもので、現在、組織の上に立つ人たちがまだ新人だった頃と今とでは、社会の在り方が全く異なります。頭の中では分かっているのですが、私たちはどうしても「数字=結果」を優先して仕事を考えがちで、その結果、統制型の時代に合わない組織になってしまいがちという斉藤さんの話をうかがい、わが身を振り返るきっかけとなりました。自走できる社員をいかに多く育てることが、これからのリーダーの務めなのだと感じさせられる取材でした。