※本記事は2020年11月に掲載されたものです

「強い子になってほしい」という思いを込めた飴

飴職人 |

新型コロナウイルスの被害が拡大する中で、インターネットを中心に話題を集めていた妖怪「アマビエ」。そのイラストを厚生労働省がTwitterに掲載したのは2020年4月9日のことである。そこからアマビエは、日本の新型コロナウイルス対策のいわば象徴的なキャラクターとしてさらに多くの人が知るところとなった。

江戸時代後期、肥後国、現在の熊本県の海に現れ、「今後疫病が流行するから、自分の姿を書き写して人々に見せよ」と予言をしたと伝えられるのがアマビエである。

上/棒タイプの金太郎飴®。こちらが元祖だ

下/「東京名所めぐり」も人気の商品。パンダや七福神などの模様をあしらっている |

「コロナウイルス退散を願って、アマビエの飴をつくろうと考えたのが4月半ばでした」と話すのは、東京・台東区の金太郎飴本店の渡邊彰男氏である。明治時代に露天商としてスタートした飴屋の6代目だ。誰もが知る「金太郎飴®」を同店がつくり始めたのは明治時代のこと。現在、金太郎飴®という商品名で飴を製造できるのは、同店と、のれん分けした巣鴨と根津の2商店の計3店舗だけである。

日本の飴づくりの歴史は古代まで遡るといわれている。『日本書紀』に飴に関する記述があることがその根拠で、さらに平安時代になって飴屋が商売として成立したことが、平安中期に編纂された『延喜式(えんぎしき)』から分かる。今日のような飴がつくられるようになったのは、砂糖が流通するようになった江戸時代になってからのようだ。江戸中期の元禄・宝永年間になって、千歳飴、べっ甲飴など私たちがよく知っている飴がつくられるようになった。

水飴と砂糖を鍋で煮詰めるところから飴づくりは始まる。窯の中の飴がいわゆる「飴色」になっていることが分かる。真空窯を使うことで、高温にせずに煮詰めることができる

|

金太郎飴®は「組み飴」と呼ばれる独特な技法を用いてつくられる。色の違う複数の板状の飴を重ね、筒状に丸めて伸ばし、輪切りにすると切断面に絵柄が現れる。この技法がいつ頃誕生したか定かではないが、始まりは関西だったようだ。その組み飴の技法を取り入れ、人の顔をあしらった飴を初めてつくったのが、金太郎飴本店の2代目である。明治時代末のことだった。

「2代目の頃はまだ幼くして亡くなる子どもが多く、それに心を痛めた2代目が、"強い子になって長生きしてほしい"という思いを込めて、元気な子どもの象徴である金太郎の飴をつくったと聞いています」

金太郎は絵本などで当時からよく知られたキャラクターだった。「金太郎ならみんな買ってくれるだろう」という読みもあったのではないかと渡邊氏は言う。その「キャラクタービジネス」は大いに成功し、今日まで売れ続けるロングセラー商品となった。

売り出された頃の金太郎飴®は、千歳飴のような長い棒状の商品だった。それを、食べやすさを考えてある時期から切って売り出すようになったのが、私たちがよく知る現在の金太郎飴®である。長い間積み重ねられてきたその飴づくりの技法を用いてつくられたのが、アマビエ飴というわけだ。

金太郎の顔は職人の顔に似る

アマビエの原画。海の妖怪なのでテーマカラーは青。味はそれに合わせてソーダ味となっている

|

組み飴づくりの工程は、水飴と砂糖を鍋の中で煮つめるところから始まる。真空窯を使って低温で煮詰めることで、飴に焦げなどに由来する色がつきにくくなるという。

そうして煮詰まった飴を容器に移し、香料で味をつける。さらに下に水が流れた鉄板の上で適度な温度まで冷やし、食用着色料で色をつけていく。着色料は赤、青、黄色の3色が基本で、その濃淡の調整と混合によって様々な色をつくり出す。白色は製白機と呼ばれる機械を使って空気を含ませることで白色を出す。

そうしてできた複数の色の飴の塊を、伸ばして重ね、棒状に丸めていく。「組み飴」という名称は、このように色違いの飴を組み合わせるところから来ている。どのような色の飴をどう組み合わせるかが職人の腕の見せどころだ。「熟達した職人は、"こういう絵にするならこういう組み方"というイメージを頭の中でつくることができます」と渡邊氏は言う。

アマビエ飴づくりの工程。濃茶色と白色の飴の組み合わせで絵柄を表す

|

組み合わせた飴は、転がし、両側から引っ張ることで、徐々に細い棒になっていく。さらにバッチローラーという機械で2cmほどの太さに整え、それを切断機で輪切りにすれば飴の完成である。直径2cmの円の中に、見事に図柄が表現されている。

全工程に関わる職人の数は7人から8人ほど。1日最大で6万粒の飴をつくることができるという。

「金太郎飴®のような」という慣用句は決してポジティブな意味で使われる言葉ではない。どこを切っても同じ顔が出てくる、すなわち、代わり映えがしない。あるいは、個性がない。それが「金太郎飴®のような」という表現の一般的な意味だ。しかし、出来上がってきた飴を見ると、一つひとつの表情が微妙に異なっていることが分かる。飴を練り、伸ばし、組み合わせる作業はすべて手作業だから、全く同じ組み方はない。また、棒のどの位置で切られるかによっても、金太郎の顔は変わってくる。

「担当する職人による違いもあります。金太郎の顔はつくっている人に似るとよくいわれます。一般のイメージと違って、金太郎飴®には実は"個性"があるんですよ」

心を安らげるお守りとしての飴

組み終えた飴を伸ばす「バッチローラー」と呼ばれる機械

|

アマビエ飴をつくろうと思った時、渡邊氏は「売れるとは全く考えていなかった」という。

「どちらかというと、社会貢献的な意味合いで考えていました。飴にできることなど限られていますが、心を安らげるお守り代わりにはなるだろうと」

最初に出来上がったアマビエ飴は、近所の三島神社での祈祷の後、区役所を通じて台東区内の病院に寄付した。一気に話題となったのは、SNSを通じてだった。

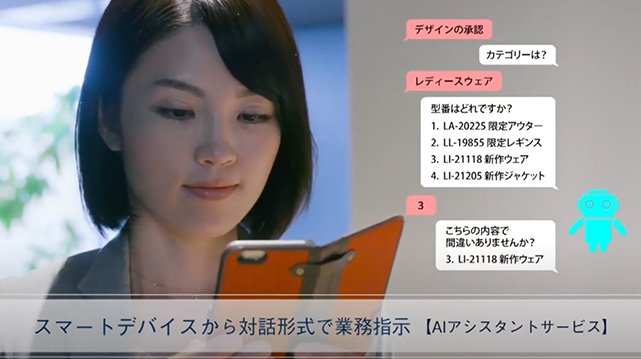

「公式のTwitterで発売をお知らせしたところ、瞬く間に拡散して、新聞やテレビなどのマスメディアにも次々に取り上げられました。改めて、SNSの力はすごいなと感じましたね」

そこからインターネットを通じて注文が全国から多数寄せられるようになった。朝の情報番組で取り上げられた時は、開店前から店の前に長蛇の列ができたという。発売後3カ月の販売数は150万粒に上った。

アマビエ飴のアイデアが浮かんでから商品化まで3日ほどしかかからなかったのは、これまでの様々な組み飴づくりの経験があったからだ。すでに5代目の時代から金太郎飴®以外の商品を手がけていて、注文に応じてつくる「オリジナル飴」にもチャレンジしていた。商品の多角化が一層進んだのは、6代目の時代になってからだ。

上/バッチローラーから出てきた飴。約2cmの太さの長い管状の飴となる

下/その飴を機械で切断していけば完成だ。絵柄は一つひとつ微妙に異なっている |

「東京名所や七福神飴など、金太郎飴®以外の商品も人気です。オリジナル飴は3000粒から承っています。結婚式の引き出物や、記念品などにご利用いただくケースが多いですね。それから、企業からのロゴマークのオーダーなどもよくあります。図柄によっては難しいものもありますが、できるだけ対応させていただくようにしています」

渡邊氏が金太郎飴本店に入社したのは20代半ばである。大学卒業後、コンピューター関連会社で2年間働いてからの入社だった。

「子どもの頃から飴づくりを身近で見ていたのですが、跡を継ごうという気持ちは正直あまりありませんでした。組み飴の価値もよく分かってはいなかったんだと思います。自分が継がなければならないと考えるようになったのは、社会人になってからです。外に出ることで、家業を客観的に見ることができるようになったのでしょうね」

入社後は、職人たちと一緒に現場で働きながら飴づくりを覚えていった。本格的に組み飴づくりに取り組んでみて、その難しさがよく分かったと渡邊氏は話す。組み方がまずく、金太郎の顔にならなかったことも一度や二度ではなかったという。

入社して27年がたつ。6代目社長となったのは3年前のことだ。中小企業の社長は、就任したらすぐに後継者育成に着手しなければならないとよくいわれる。渡邊氏には現在大学に通う一男一女がいるが、「飴づくりを継いでほしい」という話はまだしていない。

「私も、先代から継いでくれと直接言われたことはありませんでした。もちろん、継いでほしいという思いはありますが、まずは、継ぎたくなるような会社にしていくことが必要だと思っています。組み飴の文化が大切だといっても、会社に魅力がなければ受け継ごうという気持ちにはならないはずですから」

伝統的なものづくりを手がける会社の社長は、自らが職人である必要がある。だから、後継者にはまず飴づくりをしっかり学んでほしいと話す。

「飴づくりは、以前はすべて手作業でやっていました。私が入社した頃はすでに機械づくりが始まっていましたが、飴を組む作業は現在でも手作業です。職人の手仕事の良さを活かしながら、機械化できるところは積極的に機械化していく。そうして、飴づくりの精度を高め、幅広い注文にお応えできるようにしていく。それが6代目としての私の役割だと思っています」

|

日比谷線三ノ輪駅から徒歩数分。東京都台東区根岸の金太郎飴本店でインタビューと撮影をさせていただきました。1階は店舗になっていて、金太郎飴®やアマビエ飴をはじめ、色とりどりの飴が並んでいます。取材中も次々にお客様が訪れていました。一方、階段を上がった2階は飴づくりの現場。包装作業の工程も含めて15人ほどの職人さんたちが、手際よく作業を進めていらっしゃいました。アマビエ飴の予想外のヒットに大いに戸惑ったという渡邊社長。疫病退散を願う思いが多くの人に伝わったのだと思います。これからも日本の伝統の技を絶やさず、おいしい飴をつくり続けてください。