※本記事は2020年6月に掲載されたものです

小さい頃から機(はた)を織る音をいつも聞いていた

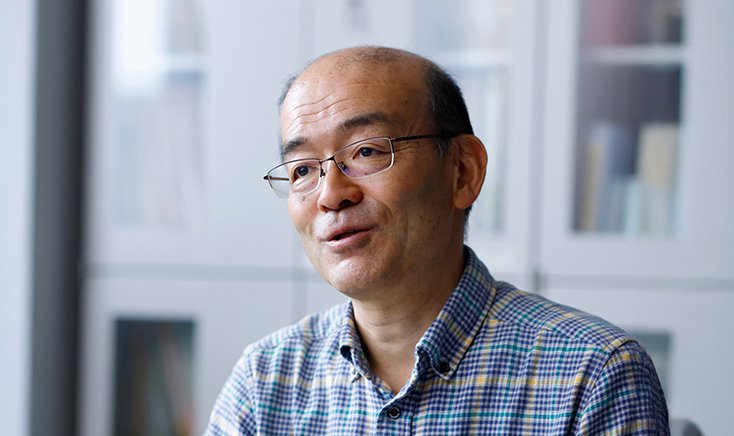

伝統工芸士(多摩織) |

八王子の養蚕の歴史は古い。平安末期から鎌倉初期にかけて2300に上る和歌を詠んだ歌人・西行は、この地を訪れた際に「あさ川をわたれば富士のかげ清くくわのみやこに青あらしふく」という歌を残している。「あさ川」は八王子を流れる多摩川の支流である浅川のこと。「青あらし(青嵐)」とは青々とした若葉を湛(たた)えた木々を揺らして吹き渡る嵐を意味する。およそ800年前の「桑の都」八王子の初夏の風景を詠んだ歌である。

桑を栽培し、その葉を食料とする蚕(かいこ)を育て、繭から糸を紡ぎ、それを織って織物とする──。八王子ではそんな歴史が中世の頃から積み重ねられてきた。400年前の文献に「滝山紬(たきやまつむぎ)」「横山紬」の名称が見られると八王子織物工業組合の資料にある。さらに、16世紀になって北条氏が多摩川のほとりを本拠とし、絹織物の生産を奨励してからは、八王子は織物市場として大いに栄えたという。

現在は「多摩織」と呼ばれる八王子の織物だが、その名称が誕生したのは比較的近年のことである。この地域の織物を伝統工芸品に指定するに当たって、通商産業省(現・経済産業省)が考案したのが1980年のことだ。

「それまでこの辺りでは、個々の機屋(はたや=織物職人)がそれぞれに織物をつくっていました。それをまとめる名称はなかったのですが、伝統工芸品には総称が必要だろうということで"多摩織"という名前が新たにつけられたわけです」

澤井伸氏

|

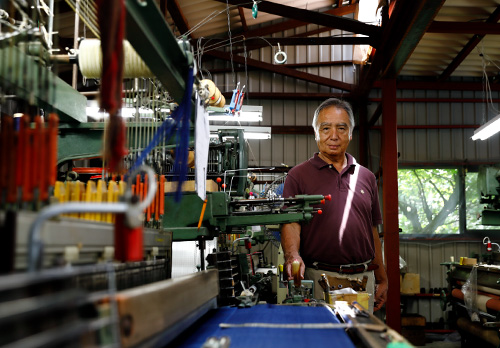

曽祖父の代から八王子で織物業を営む澤井織物工場の澤井伸氏はそう話す。現在、多摩織として認定されているのは「紬織」「お召織(めしおり)」「風通織(ふうつうおり)」「変わり綴織(つづれおり)」」「綟(もじ)り織」の5種類。多摩織全体で工場の数は9つあるという。

漢方医をしていた澤井家の祖先が養蚕農家を始めたのは江戸時代後期、およそ百数十年前のことだ。まもなく製糸と織物も手がけるようになり、祖父の代になって織物の生産が拡大した。

「小さい頃から機を織る機械の音がいつもしていました。機械の音を聞きながら育ったので、織物職人になるのは自然なことでしたね」

澤井氏はそう振り返る。現在は精錬され染色された糸を専門の職人から調達し、作業は織りに特化している。機械織りと手織りを組み合わせて、時間をかけて丁寧に仕上げる。もっとも、和装の布地や風呂敷などとして使われる伝統的な織物の生産量は決して多くはない。現在の主要な取引先はアパレルメーカーで、数多くの一流ブランドのマフラー、スカーフ、ショールなどをOEM(※)生産している。

枝を伸ばしながら伝統を守っていく

杼(ひ)と呼ばれる手織りの用具。縦糸の間に横糸を通す際に使われる。

|

澤井氏が実家で織物の仕事を始めたのは25歳の頃だった。高校を卒業後、デザイン学校に通い、別の会社に就職してから、父の下で働き始めた。着物の需要が目に見えて減り始めたのは、バブル崩壊後だった。

「バブルの終わりと時代が平成に入ったのはほぼ同じ頃ですが、着物産業が斜陽化し始めたのもちょうど同じ時期でした。何か新しいことを始めないと生き残れないので、本職の多摩織に加えていろいろな"枝"をつくることを考えました」

転機になったのは、多摩織の一つである「お召織」の手法でつくったストールだった。一般には楊柳(ようりゅう)と呼ばれるしぼ(波状の凹凸)が入った織物で、それが注目を集めてアパレルメーカーからの注文が入るようになり、伝統技法を駆使したマフラーやランチョンマットを多く手がけるようになった。

「決まったことしかできないと、仕事はどんどん先細りになっていきます。いろいろなところに枝を伸ばしながら、伝統を守っていく。それが、伝統工芸が生き残っていく道だと思っています」

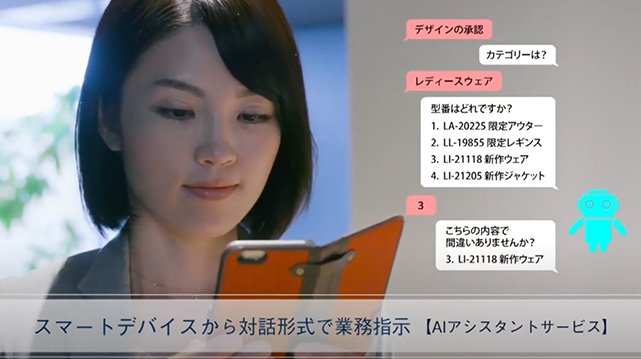

そんな「枝」の一つが、IT企業とのコラボレーションである。2016年、澤井氏は米Googleの依頼で、衣服を「タッチパネル化」するプロジェクトに参画した。

「製紐機(せいちゅうき)と呼ばれる機械でリネンの紐を編んでつくる手法で、銅線を芯に入れて組紐をつくるアイデアを提供しました。その組紐(くみひも)で布を織れば、生地自体が導電性を持つことになります。その布の表面を触れば、静電気に反応して電気が通り、スマートフォンに信号が送られて反応するという仕組みです」

上/複数の糸を編んで組紐をつくる製紐機(せいちゅうき)。色の違う糸を使用することでいろいろな色彩を表現できる。

下/静電気を放電させるために工場などで使用される銅製の布。手織りでしかつくれないという。 |

この取り組みは「プロジェクト・ジャカード」と名づけられたGoogleの研究開発の一環だった。「ジャカード」は、ジャカード織機と呼ばれる自動織機でつくられた布地を意味する。衣服を文字通りの「ウェアラブル」デバイスにすることをめざした研究開発だ。

Googleは、澤井氏考案の組紐を使って英国の高級紳士服街サヴィル・ロウでジャケットを仕立て、その後、ジーンズメーカーのリーバイスと組んでスマートジーンズの商品化に成功している。デニムジャケットを着た男性が自転車に乗りながら、ジャケットの袖口にタッチしてスマートフォンの曲を選曲したり、電話をかけたりする映像をYouTubeで見ることができる。

他にも、マニラ麻でつくった紙を細く切って撚(よ)った「麻糸」と呼ばれる糸を使った布地など、澤井氏はこれまで数多くの新しい試みにチャレンジしてきた。

「年がら年中試作品をつくっていますが、失敗することも多いですね。それでも、絶えず新しいものを生み出していかなければならないと思っています」

長い間受け継がれてきた技術の基礎を変えるつもりはない。伝統の技術とこれまでになかった素材や発想を掛け合わせることによって新しいものは生まれる。そう澤井氏は話す。

「新しいものができたといっても、それが世の中に受け入れられて、定番となっていかなければ商売にはなりません。いかに定番となるものをつくれるかが勝負ですね」

形あるものをつくり出す喜び

現在工場で働いているスタッフは9人。その多くは女性だという。

|

現在工場で働いているスタッフは9人。その多くは女性だ。八王子市内にある多摩美術大学の他、武蔵野美術大学、女子美術大学などでテキスタイルを専門的に学んできた人も少なくない。大学の夏休みにアルバイトに来て、卒業後に就職する人もいるという。

後継者の不在が日本の伝統工芸における最大の課題だが、幸いにして澤井氏にその悩みはない。スタッフに恵まれ、大学の被服科を卒業して現在は工場の生産管理の仕事をしている長女が家業を継ぐことも決まっている。

「もちろん、今後も若い人たちが引き続き働いてくれるかどうかは分かりません。若い人を伝統工芸の世界に呼び込むには、時代の流れに即した魅力あるものをつくり続けることが必要です。良いもの、魅力的なもの、新しいものをつくり続けることができれば、織物の現場で働いてみたいと思う人がこれからも出てくるのではないでしょうか」

そのためには、常にアンテナを立てて、ファッションや経済の動きに敏感であることが必要であると澤井氏は言う。もう一つ、重要なのは「普通の会社」をめざすことだ。

「例えば、女性が結婚して子どもができたら、産休・育休を取って、また職場に復帰することができる。一般的な企業では当たり前のそのような仕組みを、伝統工芸の世界もしっかりつくっていく必要があると思います」

100年後にも織物の事業が続いているようにするためにはどうすればいいのか──。そんなことをいつも澤井氏は考えているという。伝統工芸士とともに地元の小学校を訪ね、ものづくりの出前授業を継続的に行っているのも、子どもたちにものをつくることの楽しさを知ってもらうことが歴史を未来につないでいくことになると信じているからだ。

「形あるものを自分の手でつくり出すこと。その喜びを一人でも多くの子どもに感じてもらうことができたら、伝統工芸の道はこれからも続いていくはずです」

もちろん、工場の経営は楽ではない。

「経営面はずっと大変です。ハツカネズミが回し車の上でずっと走り続けているようなものです。しかも、衣服の世界は流行や景気に大きく左右されます。楽をして続けられるということはあり得ないですね」

苦労は多いが、それでも、伝統の確かな技と新たな発想でつくった商品が評価されるのは本当にうれしいと話す。

「アパレルメーカーに私が提案した布でつくった服が売れて、お客さんに喜んでもらえた時に、織物職人としての醍醐味を感じますね」

伝統の技を100年後の未来に伝えるために「いま」を注視する。その真摯な取り組みによって、古くて新しい多摩織の魅力を紡ぎ続ける。

※ OEM(Original Equipment Manufacturing):他社ブランドの製品を製造すること

|

JRと西武線が乗り入れる拝島駅からタクシーで10分ほど。東京都内とは思えないのどかな田園風景の中に澤井織物工場はありました。広い敷地の中に母屋と機械織り工場と手織り工場があり、ときどき機織りの音が聞こえてくる様子は、おそらく澤井さんが子どもの頃と大きく変わってはいないのではないでしょうか。この地域の織物の歴史や特徴を懇切丁寧に説明してくださった澤井さんは、取材後に、樹齢400年の桑の木を案内してくださり、駅まで車で送ってくださいました。「伝統と革新の両立」とはよく聞く言葉ですが、それを身をもって実践されている姿に感銘を受けました。100年後に向けて、これからも伝統を守り続けてください。