2024年4月、日立ソリューションズにAIトランスフォーメーション(AX)推進本部が設置された。AIに関する様々な知見を集約し、社内業務でのAI活用をサポートするとともに、社内外からの問い合わせへの対応や情報発信の窓口を一本化した専門組織の実像に迫る。

北林 拓丈

株式会社日立ソリューションズ

AIトランスフォーメーション推進本部

―生成AIのビジネス活用の現状について、どのように見ていますか。

北林:生成AIの活用レベルは大きく4つの段階に分けられます。フェーズ1は一部の領域での「試用」、フェーズ2は「全社活用」、フェーズ3は「業務プロセス変革」、フェーズ4は「サービスの高度化」です。現在、多くの企業がフェーズ1から2に移行中で、当社にもお客様からの問い合わせや相談が増えています。

―そのような動きに日立ソリューションズはどのように対応しているのですか。

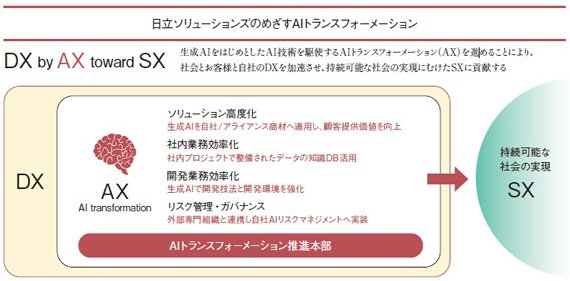

北林:24年4月、生成AIをはじめとするAIへの取り組み強化のため、AIトランスフォーメーション(AX)推進本部を新設しました。当社では従来、各事業部でAIに関するソリューション開発や活用を進めていたのですが、専門部署にそのリソースを集約した形です。

―AX推進本部の役割についてうかがいます。

北林:3つの重点施策があります。第1に、社内およびグループ会社内におけるAXの強力な活性化。AIの利用環境を整備するとともに、社内業務への適用を推進します。第2に、AI関連でのプレゼンス向上。社内外への情報発信にも注力しています。第3に、市場環境・技術動向を踏まえた戦略策定と変化への追従です。

―組織の特徴についてお聞きします。

北林:各事業部に分かれていた機能が統合されたことで、ワンストップの対応が可能になりました。社内外からの問い合わせ対応や情報発信についても、窓口をAX推進本部に一本化しました。また、AX推進本部にはAX戦略部やAX生産技術部とともに、AIリスク管理センタを置いています。ここには法務や知財、情報セキュリティ、輸出管理などに詳しいメンバーをそろえており、AI活用に伴うリスクをカバーする体制としました。

―リスクの一例として、生成AIが学習したイラストなどの著作権侵害が問題になることがあります。

北林:AIが生成した画像をWebサイトに載せたりすると、著作権など知的財産権を侵害する場合があります。担当者は生成AIに、「この文章に合わせたイラストを描いてください」といった要求を投げかけます。その後、生成されたイラストを公開する場合などには、類似チェックが必要です。プログラムについても、他のプログラムに対する権利侵害の有無をチェックすべきですが、その判別は容易ではなく、課題を感じている企業は多いと思います。

―AI活用による「攻め」だけでなく、リスク管理という「守り」も重要ですね。

北林:両方とも重要です。ただ、守りの意識が強すぎれば、攻めの施策は遅れたり止まったりします。社内のAI活用ルールのようなものは必要ですが、厳しすぎては活用が滞ってしまいます。品質へのこだわりは日本企業の強みですが、AIに限りなく100%に近い精度を求めると、結局は活用できないままということになりかねません。攻守のバランスの見極め、その判断は非常に難しい。ある程度の試行錯誤は避けられないかもしれません。

―AIガバナンスという言葉も最近よく耳にするようになりました。

北林:経済産業省・総務省がAI事業者ガイドラインを公表していますが、当社もこれを参照しながらAI活用を進めています。また、24年10月には一般社団法人AIガバナンス協会が発足しました。幅広い業界の企業が参加していますが、当社も会員として名を連ねています。こうした取り組みを通じて得られた知見は、社内のリスク管理ガイドラインなどにフィードバックしています。これらのリスク管理への対応は単に守りだけではなく、しっかりと行うことで企業の信頼向上、ひいては企業価値向上、つまり攻めにも繫がると考えています。

―日立ソリューションズ社内でAI活用を進めるために、AX推進本部はどのような施策を行っていますか。

北林:例えば、個々のユーザーの生成AI活用をサポートする自律的活用基盤を社内向けにリリースしました。セールスやマーケティング・プロモーションなど用途別に47種類のプロンプトのひな型を用意しました。また、社内システムとの連携により、社内のデータをもとに生成AIが回答する仕組みも構築しています。スキルアップ支援としては、社内でのワークショップ開催などがあります。先日行われたCopilotをテーマにしたワークショップには、200人以上が参加しました。

―社内での活用では、どのような効果が生まれていますか。

北林:明確な効果が出ているのは特定業務でのユースケースです。先行しているのはプロモーション業務で、従来は外部委託していたテキスト作成を生成AIに切り替え、リードタイムを大幅に短縮することができました。一方で、社員のほぼ半数が日々の仕事の中で使っています。社員からは好評で、活用レベルをさらに高めていきたいと考えています。

―日立ソリューションズの掲げるSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に、AXはどのように寄与できるのでしょうか。

北林:私たちはAXをDX(デジタルトランスフォーメーション)の一部と捉えています。DXで企業活動や社会活動が効率化され、新たな価値が生まれれば、それはSXに直結するはずです。例えば、今多くの企業が抱える人財不足という課題をAIで解決できる分野は少なくないでしょう。業務の生産性向上とともに、持続可能な社会づくりにもつながります。そうした動きを強力に支援するためにも、全社的な活用の推進と様々なユースケースの創出に注力しつつ、お客様が効果を実感できるソリューションの強化も進めていきたいと考えています。