テクノロジーの発達により、ますます手口が高度化する個人や企業へのサイバー攻撃。セキュリティ対策の重要性はますます高まっています。シリーズ2回目の今回は、サイバーセキュリティの今とこれから、そしてSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)について、タレントのユージさんと学んでいきましょう。

ユージ

1987年、アメリカ・フロリダ州生まれ。中学生時代にファッションモデルとして芸能活動を始め、現在はモデル、タレント、俳優として幅広く活躍。2021年からは朝のニュースワイド番組『ONE MORNING』(TOKYO FM)のパーソナリティーを務める。

郷家 彩

株式会社日立ソリューションズ

セキュリティソリューション事業部 セキュリティプロダクト本部

入社以来、セキュリテ製品・サービスのプリセールスエンジニアとして約10年間活動。昨年までの3年間は、米国にてセキュリティスタートアップの発掘業務に携わり、現在は米国スタートアップ製品・サービスを用いた国内向けソリューション立ち上げに従事。

ユージ:タレントという仕事柄もあり、家のセキュリティは結構気にしています。たとえば玄関の鍵のスマートキー。誰がいつ開けたかをアプリで確認できるようにしています。インターホンにも遠隔から応答できる機能がついているので、不在にしていても「荷物、玄関の前に置いといてください」と応答して、あたかも家にいるように見せかけることもできる。防犯用にネットワークカメラもたくさん設置して、リアルタイムで監視できるようにしています。

郷家:しっかり取り組まれていますね!いま挙げていただいた「スマートキー」や「ネットワークカメラ」など、インターネットにつながる家電、いわゆる「スマート家電」が一般に普及してきたことで、遠隔で施錠ができたり、外出先から監視カメラの映像が見られたりと、ホームセキュリティのあり方も変わってきています。ただし、インターネットにつながっているということは、悪意ある第三者にアクセスされ、情報を悪用されるという"リスク"も同時に存在します。その点については、十分にご認識いただく必要があるかもしれません。

ユージ:やっぱり、そういったリスクもあるんですね。確かに防犯カメラがハッキングされてしまったら自分ではとても太刀打ちできないだろうし、世の中が便利になればなるほど「ちょっと怖いな」って思う瞬間はあります。

郷家:身近なものでは、SNSにも脅威が存在します。SNS上でのフィッシングはもちろんのこと、SNS上で公開した情報を収集して、その人の趣味嗜好や行動パターンを読み取り、もっともらしいフィッシングメールを作成して送るといった手口もあります。

ユージ:ああ、なるほど。明らかな迷惑メールだったら開かないですけど、例えばマネージャーと同じ名前の人からそれらしい内容のメールがきたら、開けてしまうかもしれませんね。

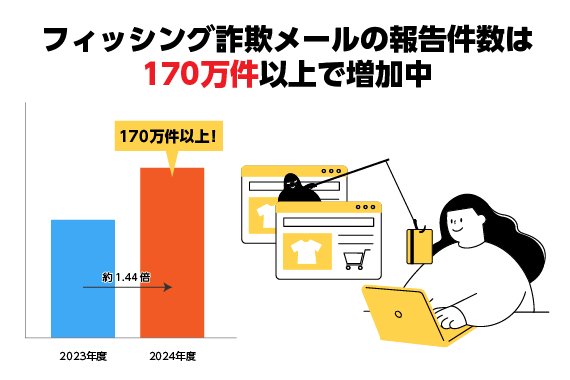

郷家:送信元のメールアドレスを偽装する「なりすましメール」の他にも、大手企業を装った「ブランド偽装型」のフィッシングメール(実在のサービスや企業をかたり、偽のメールや携帯電話のショートメッセージで偽サイトに誘導し、IDやパスワードなどの情報を盗んだり、コンピュータウイルスに感染させたりする手口)なども存在します。最近は、このようなフィッシングメール被害が急増しています。

出典:https://www.antiphishing.jp/report/phishing_report_2025.pdf

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250203/k10014710551000.html

郷家:個人を狙った脅威だけでなく、企業に対するサイバー攻撃の脅威も高まっています。サイバー攻撃の数は増加傾向にあり、フィッシングメールによるID/パスワード等の情報漏洩、マルウェア(※1)に感染による情報漏洩やサービス停止、公開しているホームページへの攻撃など、企業では個人に比べて多くの攻撃対象が存在しています。

ユージ:企業だからこその弱点というのもあるんですね・・・。

郷家:こうした多くの攻撃対象を守るため、企業では各種セキュリティ製品・サービスを導入し脅威の検知と対処を行っています。ただし近年は、DX(デジタルトランスフォーメーション)やクラウド(※2)移行によって利便性が向上する中で、データが増加し、ネットワークや利用するサービスが多様化し、企業内の環境は複雑化しています。そのため、異常が発生してもすぐに気がつきにくくなっています。

ユージ:たしかに、全部がオンラインになると、表面上はスムーズでも、裏では何が起きているか見えづらいですよね。その課題に対して、どういった対処法があるのですか?

郷家:AIの活用があります。これまで人手で多くのログやデータを確認し対応していましたが、大量の情報から優先度の高い脅威を見つけ出すためには時間を要します。最近ではそれらを1つのプラットフォームに集約し、AIで優先度の高い脅威を検出する技術が注目されています。弊社が提供している製品・サービスもまさにそういったことを実現するソリューションで、幅広い情報を多角的に解析し、優先的に対応すべき脅威を可視化できます。

ユージ:なるほど。生活者の立場からすると、企業が異常に気づけていないというのは本当に怖い問題だなと感じました。ECサイトや、SNS、動画サイトなど、僕らはさまざまなサービスに個人情報などを預けているわけですからね。

郷家:はい。私たちが預けている個人情報を安全に管理してもらうためにも、適切なセキュリティ対策と異常をすぐに検知できる体制が必要です。

ユージ:なので、異常を可視化するソリューションというのは、企業にとっても、サービスを利用する僕ら一般人にとっても、素晴らしいことだなと思いました!

ユージ:いま、企業のセキュリティ対策で1番の課題となっていることはなんですか?

郷家:セキュリティ人財の不足であると感じています。現在、世界ではおよそ400万人のセキュリティスキルを持つ人財が不足していると言われており、日本国内でも約11万人が足りないとされています。一方で、攻撃する側はAIを駆使して、企業や個人を次々と狙ってきています。こうした状況の中で、限られた人財でいかに効率的にセキュリティを維持するか、そして新たなセキュリティ人財をどう育成していくかが、非常に重要な課題となっています。

ユージ:その課題に対してできることには、どんなことがありますか?

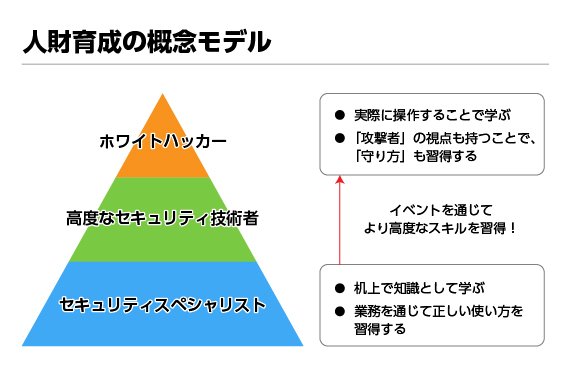

郷家:当社では、人財育成のために社内での「高度セキュリティ人財育成プログラム」を毎年実施し、専門的なセキュリティ知識やスキルを習得できる教育を行っています。また、専門家だけでなく、サービスを使う一人ひとりの知識のレベルアップも、人財の確保には必要です。そのための取り組みの一環として、小学校向けにセキュリティ教育を行う取り組みもしています。具体的には、「セキュリティとは何か」「どんなことに気をつけるべきか」といったことなどです。

ユージ:僕も子どもがいるので、セキュリティ教育はすごく気になります。

郷家:また、セキュリティの課題を見つけるスキルを競い合う「ハッキングコンテスト」も社内で開催しています。ハッカーというと悪いイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、ここでは「ホワイトハッカー」と呼ばれる、善良な目的でセキュリティ知識や技術を利用する人財を育てることを目的としています。

ユージ:とてもいい取り組みですね! たとえば、悪いことをしているハッカーも技術は優秀なので、その技術をプラスに生かすことができていたら、むしろヒーローですもんね。

郷家:実際海外では、悪意のあるハッカーをホワイトハッカーとして活動させるような取り組みもあるようです。

ユージ:能力を有効活用できるし、悪いハッカーを1人減らせるし、すごくいい取り組みだと思います。今日のお話を聞いて、あらためて「知ること」の大切さを感じました。うちは家族みんなで、もう一度セキュリティを見直してみようかな。

郷家:ぜひご家族とも会話されてみてください。

SXは「企業のサステナビリティ」(企業の稼ぐ力の持続性)と「社会のサステナビリティ」(将来的な社会の姿や持続可能性)を両立するための変革です。セキュリティはその基盤であり、安心・安全な環境があってこそ、家庭/企業/社会で持続可能な価値創造が可能になると考えています。

このシリーズでは、ほかにもユージさんとさまざまなテーマで対談を行っています。ぜひ、ご一読ください。