日本で最もよく知られた祭の一つと言っていいだろう。歴史物語や神話の登場人物をかたどった巨大な人形が6日間にわたって街を練り歩く青森ねぶた祭。その人形「ねぶた」をつくる職人がねぶた師である。一人のねぶた師の生きざまに、伝統の重さを見る。

北村 春一

ねぶた師

きたむら・しゅんいち

ねぶた師・北村蓮明氏の長男として青森市に生まれる。会社員を経て、2007年に父に弟子入りし、ねぶた師の修行を積む。11年、ねぶた師としてデビュー。これまで14台の大型ねぶたを制作してきた。25年からは、日立製作所や日立ソリューションズをはじめ、日立グループがスポンサードするねぶたの制作を担当している。

ねぶた祭の起源に定説はないが、江戸時代後期には恒例の行事となっていたようだ。青森ねぶた祭の最古の記録は、天保13(1842)年のものである。今日のねぶた祭は青森県各地で開催されているが、地域によって呼び方は微妙に異なる。青森市は「ねぶた」、弘前市は「ねぷた」、五所川原市は「佞武多」と書いて「ねぷた」と読ませる。いずれも「眠た」が転訛(てんか)したもので、日々の労働の疲れからくる眠気を払う「眠り流し」という七夕行事に由来すると言われる。

地方の祭が、国内だけでなく海外にも広く知られるようになったのは、巨大な人形「ねぶた」の迫力によるものだろう。青森ねぶたの大きさは最大で幅9m、奥行き7m、高さ5m。歌舞伎、日本や中国の歴史物語、神話、地元の伝説などに材をとった力強い造形が見る者の心を捉えて離さない。

青森ねぶた祭は毎年8月2日から7日にかけて開催される。ねぶたを載せる山車の数は現在23台、ねぶたづくりを手がけるねぶた師の数は16人である。そのねぶた師の一人が北村春一氏だ。

父・蓮明氏、その双子の兄である隆氏ともにねぶた師で、子どもの頃からねぶたづくりを間近に見て育った。しかし、ねぶた師になろうと考えたことは一度もなかったという。

「父は左官の仕事で家族を養いながら、必死にねぶたをつくっていました。大変な様子をいつも見ていたので、自分がその道に入ろうとは全く思いませんでした」

しかし、めざす道があるわけではなかった。高校卒業後に地元で就職し、転職して東京で働くようになった。子どもの頃からねぶた祭は欠かさず見てきたが、東京勤務になった年の夏は、ねぶたを見ない初めての夏となった。

「自分でも意外だったのですが、ねぶた祭が開催されている時期はそわそわして、心が落ち着きませんでした。その年には父がつくったねぶたが賞を獲って、母親から写真が送られてきました。そんなこともあってか、ねぶたを見なかった罪悪感のようなものがすごくあったことを覚えています

JR駅構内に貼られた青森ねぶたのポスターを目にしたのは、その翌年のことだった。ポスターには見覚えのあるねぶたの写真が載っていた。父のねぶただった。それを見たことが、人生を変える最初の小さな一歩となった。

ほどなくして、当時の会社で中堅社員向けの研修会に出席する機会があった。10年後、20年後のビジョンを一人ひとりが話さなければならなかったが、春一氏に語るべき展望は全くなかった。半ば勢いで、「10年後、私はこの会社にいないと思います」と口にして、参加者たちをざわつかせた。

「私が言ったのはこんなことでした。自分の父は青森でねぶた師をしている。父がつくったねぶたがJRのポスターに載っていた。自分はそれを誇りに感じる。自分も地元に貢献する仕事がしたい。だから、この会社はいずれ辞めることになると思う──」

苦し紛れのように口にしたその言葉が、結果的に自身を導くことになった。もう一つ、その年の夏に帰郷した際に見たテレビのねぶた特集番組が、大きな後押しとなった。

「番組には、ねぶた師をめざす同年代の若者が出ていました。ねぶたに情熱を注いでいるやつが身近にいる。それが悔しくて、自分も何かしたいという気持ちがふつふつと湧いてきました。その時ですね、ねぶた師になりたいと初めて思ったのは」

ねぶた師になるには、父に弟子入りしなければならない。しかし、それを告げるには覚悟がいる。一度としてねぶた師になれと口にしたことのない父だった。自分もねぶた師に興味を示したことはなかった。今さら弟子入りさせてくれと言っても、断られるのではないだろうか──。

次の帰郷の折、酒を飲みながらテレビを眺める父に、崖から飛び降りるような気持ちで伝えた。

「会社を辞めようと考えている」

「なんかあったか」

「ねぶたをつくりてえと思ってる」

その言葉を聞いた父は、黙って立ち上がると、食器棚の中のグラスを手に取って息子の前に置き、酒を注いだ。

「飲め。いい酒が飲めねば、いいねぶたはつくられねえぞ」

寡黙な父親なりの承諾の返事だった。台所に目をやると、涙を拭く母の姿が見えた。ねぶた師をめざす人生がここから始まった。26歳の時だった。

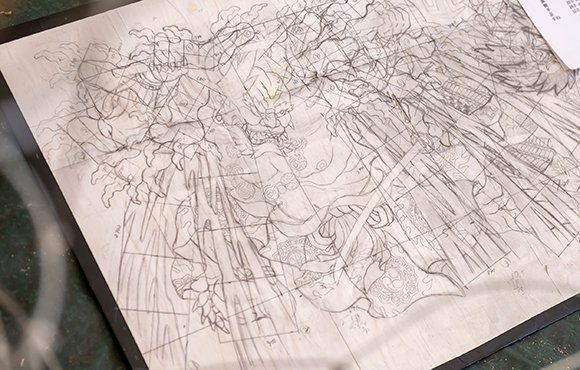

ねぶたづくりの作業は、題材を決めて下絵を描くところから始まる。それを設計図に、針金でパーツと骨組みをつくっていく。その後、内側に電飾を仕込み、スケルトンに和紙を貼り、構図に合わせた線を書く。線の上に蝋を載せるのは、着色時の色の混濁を防ぐためだ。最後に着色を施し、山車に載せてねぶたは完成となる。

【下絵】題材を決めて下絵を描く。

これが全体の設計図となる

【骨組み】角材を柱にしながら、

針金で骨組みをつくっていく

【電気】ねぶたを内部から照らす光源を配置する。

近年はLEDが使われることも多い

【紙貼り】骨組みに破れにくい特殊な和紙を貼りつけ、

形をつくっていく

【書割り】墨で線を描く「書割り」。

顔の表情などを決める重要な工程だ

【色付け】染料や水性顔料を用いた着色。

この作業をもって下絵の「立体化」が完了する

【台上げ】最後に高さ2mの台車にねぶたを載せ、

看板や提灯などの装飾を配してねぶたは完成となる

門前の小僧習わぬ経を読む、という。しかし傍から見るねぶたづくりと自ら手を動かすのとでは雲泥の差があったと春一氏は話す。すべてゼロから学ぶ必要があった、しかしくじけそうになったことは一度もなかった、とも。

弟子入りして3年後、「ミニねぶた展」に自身の作品を出展する機会を得た。さらにその翌年には、父に依頼が来たねぶたの一つを任されることになった。ねぶた師になるまで10年はかかるとされるこの世界にあって、これほど早くチャンスが巡ってくることはない。腹を括り、初めての大型ねぶたづくりにチャレンジした。それが、ねぶた師としてのデビューとなった。

それから14年。手がけたねぶたはすでに18台にのぼる。過去にはほとんどなかった女性を題材としたねぶたづくりに取り組み、荒々しいねぶたの世界に繊細で優美な表現を取り入れた。伝統を守りながら、新しい領域に果敢に挑戦する。その心意気を常に忘れないようにしていると話す。

2025年のねぶた祭では、日立製作所がスポンサードするねぶたを父から引き継ぎ、故・佐藤伝蔵氏の名作「国引」に挑む。「出雲国風土記」中の神話で、佐藤氏以降手がける人がほとんどいなかった難しい題材である。

若い世代にねぶたの魅力を伝え、歴史をつないでいくこと。それがねぶた師としての自分の役割であると春一氏は言う。母校の「ねぶた部」を支援するのも、その思いがあるからだ。

春一氏が手がけた「黄泉比良坂伝説」。

美しい女性と骸骨の迫力が印象的

ねぶたづくりには高校生や地域住民も参加する。

町ぐるみのプロジェクトだ

父の蓮明氏は、現在もねぶたづくりを続ける。父は師匠でもあり、ライバルでもある。その父を超える作品をいつかつくることが大きな目標だと話す。

「でも、一生超えることはできないかもしれませんね」

そう語る瞳の奥には、しかし静かな自信が満ちているように見えた。

2025年8月2日~7日、日立グループならびに日立ソリューションズが協賛する青森ねぶた祭が開催されました。ねぶたが載った山車、踊り子の跳人(ハネト)とともに、沿道の多くの観客が拍手で盛り上げるなど、街は熱気に包まれました。

8月のねぶた祭に向けて着々とねぶたづくりが行われている「ねぶた小屋」でインタビューと撮影をさせていただきました。取材日は5月9日で、この時点でねぶた制作は6割くらいまで進んでいるとのことでした。小屋の中には針金でつくられた大きなスケルトンが所狭しと並べられていました。

ねぶたづくりはチームプレイであり、ねぶた師は設計者であり現場監督であると北村春一さんは話します。この日も、春一さんの家族やお弟子さんがねぶたづくりに励んでいらっしゃいました。週末になると、高校生などのボランティアスタッフも多数参加するそうです。

1時間以上にわたったインタビューでは、春一さんのねぶたにかける愛情と、ねぶた師としての決意がひしひしと伝わってきました。今年から日立製作所や日立ソリューションズをはじめ日立グループがスポンサーとなるねぶたを担当してくださっている春一さん。これからのいっそうの活躍に期待したいと思います。