文章を書く際にはパソコンを使い、書類にはボールペンでサインをする。そんな時代にあって、万年筆には今も根強い愛好者がいる。万年筆を愛する人たちに「その人だけの一本」を届けたい──。それが中屋万年筆社長・中田俊也氏の強い思いだ。

中田 俊也

中屋万年筆

代表

なかた・としや

1985年、慶應義塾大学商学部卒業。三菱銀行(現三菱UFJ銀行)を経て、祖父中田俊一氏が創業したプラチナ万年筆に入社する。99年に中屋万年筆を設立。2009年、急逝した二代目社長である父俊弘氏のあとを継ぎ、プラチナ万年筆社長に就任する。

現在の万年筆の原型は、1800年代初頭に英国でつくられたと言われる。ほぼ時を同じくして、「fountain pen」という名称も考案された。泉(fountain)のようにインクが流れ出てくるペンという意味である。

そのペンが日本に輸入されて販売されるようになったのは、明治17年の頃のようだ。ファウンテンペンに「万年筆」という造語を当てたのは、国産万年筆を初めて試作した大野徳三郎とも、明治の文人・内田魯庵とも言われるが、いずれも確証はない。しかしそのネーミングは、この筆記具の本質をよく言い当てていた。インクを補充すればいつまでも書き続けられるペン。手入れをすればいつまでも使い続けられるペン──。

多様なタイプのペン軸。カスタムオーダーの場合は、既存のラインアップの中から好みのものを選ぶ。

一方、ペン軸を一からつくるのがデザインオーダーだ

中屋万年筆の社長中田俊也氏は、万年筆の特質を「経年美化」という言葉で表現する。長く使う中で、ペン先が使い手の筆圧や書き癖に馴染み、その人だけの一本に育っていく。折に触れてメンテナンスを施すことで、使いやすさはより増していく。ペン軸の色合いも時とともに味わいを深めていく。それが万年筆の大きな魅力なのだと。

「長く使うほど使いやすくなり、見た目にも美しくなっていくのが理想の万年筆です。道具は不具合があった時には、修理をすれば長く使い続けられます。しかし、修理とはマイナスをゼロに戻す作業です。メンテナンスとカスタマイズによって、プラスの価値を生み出していきたい。そう私は考えています」

中田氏はそう話す。

中田氏が中屋万年筆を設立したのは1999年のことである。日本の三大万年筆メーカーの一社に数えられる老舗プラチナ万年筆の社員だった頃だ。当時の社長であり父である中田俊弘氏に志を伝え、同社の前身にあたる中屋製作所の屋号を使う許可を得た。その志とは何だったのだろうか。

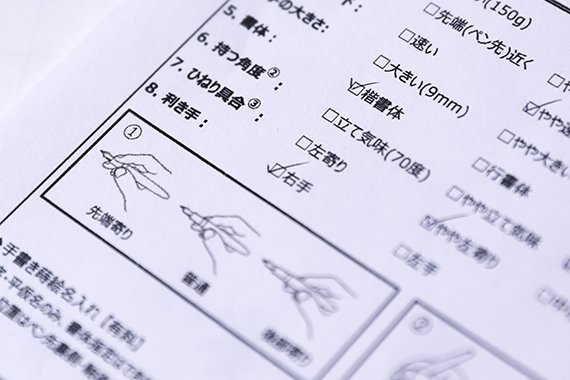

「たくさんの製品をつくって問屋に卸していくのがプラチナ万年筆のビジネスモデルです。私がやりたかったのは、お客様一人ひとりに合ったカスタマイズ型の万年筆づくりでした。カスタマイズに必要なのはカルテです。お客様の筆圧、ペンを持つ位置、ペンを持つ角度、利き手などをヒアリングし、その人だけのカルテをつくる。それが発注書になり、製作指示書になる。さらにそのデータの蓄積が、よりクオリティの高い万年筆をつくるためのデータベースになる──。私がめざしたのはそんなモデルです」

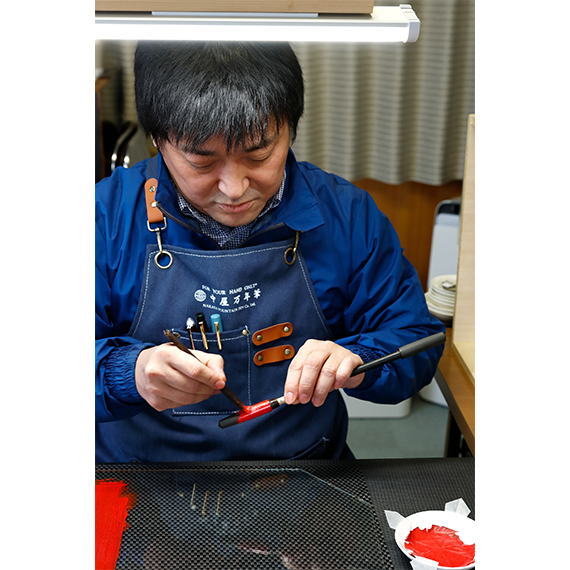

個々のカルテを見ながら、砥石でペン先を丁寧に調整し、使い手が最も使いやすい形に仕上げていく。

正解のない地道な作業だ

そうして中田氏は、プラチナ万年筆で働くデザイナーや職人の協力を得ながら、新しいビジネスを立ち上げたのだった。2009年、父・俊弘氏の逝去にともなってプラチナ万年筆の三代目社長に就任したが、その後も中屋万年筆社長を兼任し、現在に至っている。

中屋万年筆の注文方法には、カスタムオーダーとデザインオーダーの二種類がある。前者はペン軸のタイプや色、太さなどを選んで注文する方法で、後者は一から製作していく方法だ。いずれも、詳細なカルテをもとに、最適なペン先を選び、筆圧などを微細に調整して提供する。

注文の際に書いてもらうカルテ。

この情報をもとに、一つひとつ異なる万年筆を仕上げていく

ペン先とペン芯の合わせを専用の器具で調整する

とくに人気があるのが、ペン軸に漆を用いた商品だ。漆を塗ることで見目が華やかになるだけでなく、強度や耐久性が増し、使い込むほどに艶や色の深みが出る。「経年美化」の重要な要素の一つが漆だ。

以前は漆工芸の本場、石川県輪島市の工房に漆塗りを依頼していたが、2024年1月の震災で輪島が壊滅的な被害を受け、製作が難しくなった。すぐに職人を東京に招き、社員として働いてもらうことにした。現在は、プラチナ万年筆本社社屋の屋上に設けた工房で漆塗りの作業が行われている。その工程を担うのが、輪島で10年間漆塗りの腕を磨いてきた川口悠氏である。

能登の震災後に輪島から東京へ拠点を移した川口悠氏。漆塗りを始めて10年以上になる

「むらなく均等に塗らなければならないこと。室内の温度や湿度を厳格に管理しなければならないこと。その二点が漆塗りの難しさです。加えて万年筆は、食器などと比べて小さく、平らな部分がほとんどないので、作業はより難しいと言えます。どれだけ手がけてもまだまだだなと感じますね」

川口氏はそう説明する。複数回重ね塗りし、乾燥させたあとで表面を均一に研磨して仕上げる。一本の万年筆の塗りが完成するまで3カ月以上を要するという。さらに蒔絵などを施す場合は、専門の職人の手に委ねることになる。

中屋万年筆は国産漆の保全や植栽活動にも熱心に取り組んでいる。漆掻きの技術を含む「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコの無形文化遺産に登録されている岩手県二戸市と数年前にパートナー協定を結び、プラチナ万年筆と共同で漆の木の植林を行った。その林から産する漆を万年筆づくりに使う日もいずれ来そうだ。

ペン先は、プラチナ万年筆の工場で生産されているものを調達しているが、それをユーザーのカルテに合わせて調整するのは、現場のスタッフの仕事だ。本社オフィスで働く5人のメンバーの一人、柄崎由紀子氏は話す。

「万年筆をカスタマイズするということは、お客様の思いやアイデアを形にするということです。お客様が思い描く万年筆のイメージをしっかりヒアリングし、そのイメージどおりの万年筆を職人たちと一緒につくってお客様にお届けすることが私たちの仕事です。でき上がった万年筆を手に取って喜んでいただけることが、私たちにとっても大きな喜びとなります」

オーダー数が年々増え、海外からの引き合いも盛んになっていることがうれしいと柄崎氏は言う。使い手の「一生の友」となる一本を、これからもたくさんの人に届けていきたい。それが柄崎氏の思いだ。

ペン先は、「超極細」から「極太」までの8種類があるほか、楽譜を書く際に使う「ミュージック」という仕様もある

オプションで「転がり止め」と呼ばれるアクセサリーをつけることもできる

デジタル全盛の時代となり、文章はパソコンやスマートフォンで入力することが普通になった。人々が手書きの文字を書く機会は年々減っている。それでも、決して安価とは言えない万年筆を買い求める人は多い。

「ものと人の関係が変わってきていると感じます。長く使えるもの、自分だけのものを身近なところに置いておきたいという気持ちが以前よりも強まっているのではないでしょうか」

そう中田氏は語る。また、デジタル時代だからこそ、あえて手書きや肉筆にこだわりたいと考える人も増えているのではないか、と。

「中屋の万年筆をお買い求めくださったある作家さんが、10年ほど前に癌で他界されました。その作家さんが亡くなる前に書いた手紙を読ませていただく機会があったんです。私たちがお届けした万年筆で、ブルーブラックのインクで書かれた最後の肉筆です。それを見て、私は涙がとまりませんでした。最後に自分の手で自分の文字を残したいと考え、中屋の万年筆を手に取ってくださった。そう考えると、胸がいっぱいになりました」

自分の言葉を自分の字で残したい。自分の思いを肉筆で届けたい──。デジタル技術がどれだけ進化しても、そう考える人は必ずいるはずだ。万年筆は、そんな人々の思いにこれからも寄り添い続けていくのだろう。

漆を使った装飾技法の一つ「沈金」で仕上げたカスタムオーダーの万年筆。

左の見本板は、沈金の作業の手順を示したもの。

万年筆は、ペン先、ペン芯、首軸、鞘、胴軸から構成されている

東京・上野の中屋万年筆のオフィスでお話を伺いました。取材に対応してくださったのは、社長の中田俊也さんと、社員の柄崎由紀子さん、そして一年ほど前に輪島から東京に拠点を移した漆職人の川口悠さんです。プラチナ万年筆と比べると小規模ですが、一人ひとりが丹精を込めて万年筆づくりに取り組んでいる様子を間近で見せていただくことができました。海外でも人気が高まっているという日本産万年筆。その中でも、最も高級なブランドの一つが中屋万年筆です。これからも、日本の万年筆づくりの文化を守り続けていただきたいと思います。