訪日客が日本の飲食店や食体験をオンラインで予約すると、学校給食費が途上国に寄付され、飲食店も事業者も儲かる。「四方よし」のシステムでCSV経営を実現しているのが、株式会社テーブルクロスだ。創業は2014年。創設者は現CEOの城宝薫氏だ。コロナ禍を経て成長し続けるその足取りと、事業の意義をうかがった。

城宝 薫

株式会社テーブルクロス CEO

じょうほう・かおる

株式会社テーブルクロスCEO。旅行先でストリートチルドレンを見て社会課題に関心を持ち、高校時代にアメリカでCSVの考え方を知る。立教大学時代に起業し途上国支援つき飲食店予約アプリを運営。2019年に訪日客向け"食"のプラットフォーム事業に転換。コロナ禍を経てスタッフ約60人の企業に。

─城宝さんがCEOを務めるテーブルクロスとは、どのような会社でしょうか。

テーブルクロスはオンラインのトラベルエージェントです。現在、大きく2つの事業を展開しています。

1つは、自分でお寿司を握る、ワサビを収穫して食べるといった食体験や飲食店を手配する、訪日外国人向けプラットフォーム「byFood.com」(以下、バイフード)の運営事業です。

バイフードを通して予約していただくと、1件につき10食分の給食費を途上国の子どもたちに寄付します。2014年の創業から現在まで、アフリカ南部のマラウイ共和国を中心に、NGOを通して約70万食を配っています。

─もう1つの事業は何でしょうか。

メディアソリューション事業と呼んでいるものです。バイフードを利用するお客様の88%が、訪日前の自国での予約なんです。そういった特色もあり、訪日前のお客様の集客方法や外国人向け商品に悩んでいる自治体や企業から問い合わせが多く寄せられるようになりました。そこで私たちのノウハウをソリューションとして提供する事業を、2019年に開始しました。その土地のブランディングやプロモーションをお手伝いする仕事です。例えば最近リリースした、博多の屋台の仕込みから開店までを体験するプログラムなどがあります。

─屋台というと食べ歩きツアーだと思うのですが......

そうなんです。日本人は思いつきませんよね。テーブルクロスには約60人の従業員がいます。その7割が、主要ターゲットであるアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアからの外国人財で、公用語も英語です。屋台の一体験はその人財がつくった商品です。外国人が日本でやりたいことを的確に商品化できるという点では、当社はトッププレーヤーだと自負しています。

─ターゲットを米欧豪の旅行者にしたのはなぜですか?

せっかく遠い日本に行くのだからと、2週間以上滞在する旅行者が多いためです。この層を東京、大阪だけではなく、九州や北信越といった地方に誘客できると、地域内を周遊してくれるので、分散型観光になります。彼らを上手に受け入れていくことが観光立国になろうとしている日本にとって、とても大事だと考えています。

─大学3年生の時にテーブルクロスを起業されましたね。

子どもの頃に家族旅行でインドネシアを訪問した際、ストリートチルドレンを見て、社会課題の解決に貢献したいと思うようになりました。その後、高校時代に文化交流活動で2週間ほどアメリカに滞在し、障がい者支援団体の打ち合わせに立ち会う機会があったんです。障がい者支援というと、日本ではどうやったら寄付を集められるのかという話し合いになるものですが、驚くべきことに、その団体はどうやって社会に価値を提供していくかという話をしていたんです。CSV(※1)、つまり社会に価値を提供し対価としてお金をもらうという経営の考え方をこの時初めて知りました。

私は起業家だった祖父の影響で、いつかは社長になると決めていました。この団体の活動を見て、「私がやりたい事業はこれだ」と確信しました。きちんと利益を出しながら社会課題を解決していく会社を、日本でつくりたいと思ったのです。そこで14 年に起業しました。ただ当時は、日本人が飲食店を予約すると途上国に寄付が届くという国内向けグルメアプリ運営が主力事業でした。

─飲食や観光に着眼したのはなぜですか。

私が食べることが大好きで食に興味があったという理由です。日本は資源がないので、飲食業や観光業は収入源として重要です。この業界に貢献することが、間接的に日本経済に貢献することだと考えました。

給食を支援することにしたのは、それが教育の支援にもつながるからです。給食目当てであっても通学してくれればいいなと考えました。

─なぜ途中でインバウンド向け事業に切り替えたのですか?

19年に現在の事業に主軸を移しました。グルメアプリ事業を立ち上げた時はすでに、検索サイトの代わりに、SNSや地図アプリで飲食店を検索・予約することが主流になりつつあり、成長は見込めないと思いました。サービス利用者が思うように伸びなかったことも一因です。"サービスを通して予約をすれば寄付ができる"ということは、日本では商品の差別化につながりにくいのです。何より、日本経済を盛り上げるには外貨を稼ぐことがより重要だと思うようになったからです。外貨を得て地域に行きわたらせることで、地域経済が潤い国全体が活性化すると考えました。

─コロナ禍ではインバウンドがストップしました。相当なダメージだったのでは?

はい。プラットフォーム事業はほぼ3年間、収益がなく、メディアソリューション事業で細々と収入を得ていました。ただ、この状況が長引くことを想定し、コロナ禍が始まって2カ月目にコスト縮小に着手しました。3カ月目にはオフィスを手放し携帯電話も解約して、4カ月目にはコストが軽くなり、あとは訪日客が戻るのを待つだけという体制にできました。

23年にインバウンドが戻ってきたタイミングで、サイトのアクセス数が一気に伸びました。コロナ禍のサイト訪問者数は月4、5万人。今は月37万人です。コロナ禍に競合他社が次々に倒産したことで、バイフードに集中したのだと思います。コスト削減が正解だったという手応えを感じましたし、「インバウンドが戻ってきたらこのサービスは絶対に上を向く」という仮説が立証されたことも、自信になりました。

─解散や休業を考えたことは?

ないですね。自分の力で起業したとはいえ、常に多くの方に支えてもらいましたから。それに、私は好奇心旺盛なんですよ。大胆だとも思います。海外に住んだことがないのに公用語が英語の会社を経営することになるなんて思ってもいませんでした。「それも面白い」と思うのは、ポジティブ思考だからと自己分析しています。苦労もいい経験だと思う性格なんです。

─旅行者が飲食を楽しむことで、途上国の子どもに食事が届き、日本の飲食店や地方にも外貨が落ちて、御社も儲かる。まさに「四方良し」を成立させる仕組みです。どのような反響があるのでしょうか。

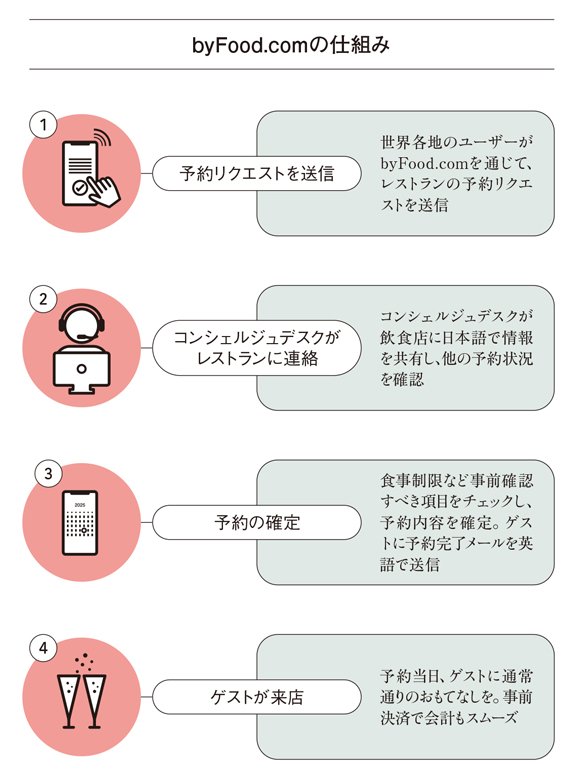

旅行者からは、いい経験ができたという感想が寄せられていますし、飲食店や事業者にも喜んでいただいています。外国人客の受け入れは言葉の壁が高い上、ハラールフードやヴィーガン食への対応なども必要です。私たちは旅行客に対して、事前に細かく聞き取りをし、飲食店に伝えるので、「うちでも受け入れることができた」と言っていただけます。また、予約時にクレジットカードを登録してもらい、急なキャンセルでも飲食店の売り上げは保証します。この点も感謝していただいています。

途上国の様子は、NGOが知らせてくれます。マラウイでは23年、大規模水害があり、私たちの寄付が緊急援助に回されたとも聞きました。活動の意義を感じています。

─CSV経営に興味のある経営者は少なくありません。何かヒントはありますか。

新たにCSVを始めようと考えるのではなく、自社の事業がどんな課題を解決できるのか深掘りしていくといいのではないでしょうか。きっと糸口が見つかると思います。

─今後の展望をお聞かせください。

会社が成長したことで、地方創生にも、オーバーツーリズムの解消にも貢献できる体制が整い、外国人の雇用を増やすこともできました。事業を通した社会貢献ができていると手応えを得ています。一方で新たにやるべきことも見えてきました。旅行客の分散をさらに進めるには、地方における飲食店やホテルの不足を克服しなくてはいけないし、交通アクセスに関する情報も整える必要があります。

政府は30年の訪日外国人旅行者6000万人計画を掲げています。その1%をバイフードが担いたい。課題を解決して旅行客と地域をつなぐことで目標を達成し、日本が観光立国になることに貢献していきたいと考えています。

byFoodのサイトには、さまざまな食体験が並んでいます。ラーメンと餃子作り教室や、ヴィーガン向けカレー教室、お弁当作り教室などユニークなものも。"日本らしさ"が外国人と日本人で乖離していることに驚かされます。改めて、外からの視点を持つこと、人財の多様性の大切さにも気づかされた取材でした。