※本記事は2021年9月に掲載されたものです

サステナブルな視点で布づくりに取り組む

1953年生まれ。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科テキスタイル研究室助手を経て、84年に株式会社「布(NUNO)」の設立に参画。現在、取締役デザインディレクター。英国UCA芸術大学から名誉修士号授与。2019年から東京造形大学名誉教授。作品はニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館などに永久保存されている。 |

目的は単に伝統工芸品を復刻することでも、ましてや大量生産することでもない。須藤玲子氏が率いるテキスタイルデザイン会社NUNOが追求しているのは、布の可能性を拡張することだ。例えば、和紙や金属を活用したり、羽根を織り込んだり。新しい試みによって、これまでにないテキスタイルを生み出している。

東京・六本木にあるNUNOのアトリエにはこうした独創的な数々の布が並ぶが、いずれもどこか有機的だ。その理由は、「テキスタイルのデザイン画は、すべて手で描く」という須藤氏のこだわりにある。一見、デジタルで描かれたような緻密な柄も、須藤氏をはじめNUNOのテキスタイルデザイナーらによって一つひとつ手で描かれる。

「デジタル機器を使えば、どんなに複雑なデザインも自在にかつ簡単にできあがります。でも、私は人間の手や目、感覚というものを大事にしたい。1本の線でも自分の手で描くことによって、時間の経過や描いた人間の気持ちが投影される。そこに、何か"揺らぎ"のような独特の表情が生まれてくる。そう思うのです」

描き手の思いが宿ったデザインを基に、日本各地の染織産地の工場や職人と協働して布をつくり上げていく。こうした製作スタイルから生まれた布は、ファッションやインテリア、ホテルや公共施設など幅広い領域で用いられている。また、世界の美術館を発表の場として、数多くの展覧会を実施。その創造性や独自性が評価され、米国のニューヨーク近代美術館(MoMA)やメトロポリタン美術館、ボストン美術館、英国のヴィクトリア&アルバート博物館、そして東京国立近代美術館などに作品が永久収蔵されている。

布づくりの第一歩はコミュニケーション

|

現在、日本のテキスタイルデザイン界の第一人者として活躍する須藤氏。その歩みは新井淳一氏との出会いから始まった。新井氏は、1970~80年代にかけて山本寛斎、イッセイミヤケ、コムデギャルソンといったファッションブランドの服地を製作し、海外でも注目されていたテキスタイルプランナーだ。

「学生の頃から憧れの存在だった」という新井氏が個展を開いていたギャラリーで、偶然在廊していた本人と話をする機会を得た。新井氏は初対面でありながら、「デザイナーのための生地だけではなく、使う人のための生地をつくって直接届けたい」と熱く語り、さらにこう続けた。「その店を一緒にやらないか」と。

「初めは本気にしていませんでしたが、後日、本当に人を探していることを知りました。当時、私は手織り作家をめざして活動しつつ、企業でテキスタイルデザインも手がけていました。自分の手の中からものが生まれることを実感できる仕事に満足していましたし、店を手伝うとなれば手織りの仕事をやめなければならないわけですから、すぐには決断できませんでした」

悩んだ末、「この新たなチャレンジは大きな転機になるだろう」という予感に従い、84年にアトリエを兼ねたテキスタイルの小売店「NUNO」をスタートさせた。ところが、わずか3年後、かじ取り役の新井氏が作家活動に専念するためNUNOを離れるという予想外のことが起きる。「スタッフを抱えてこれからどうしよう」と途方に暮れたが、「テナント料は相談に乗るから、3年頑張ってみないか」と励ましてくれたビルのオーナーなど周囲の支えもあり、後を引き継ぐことにしたという。

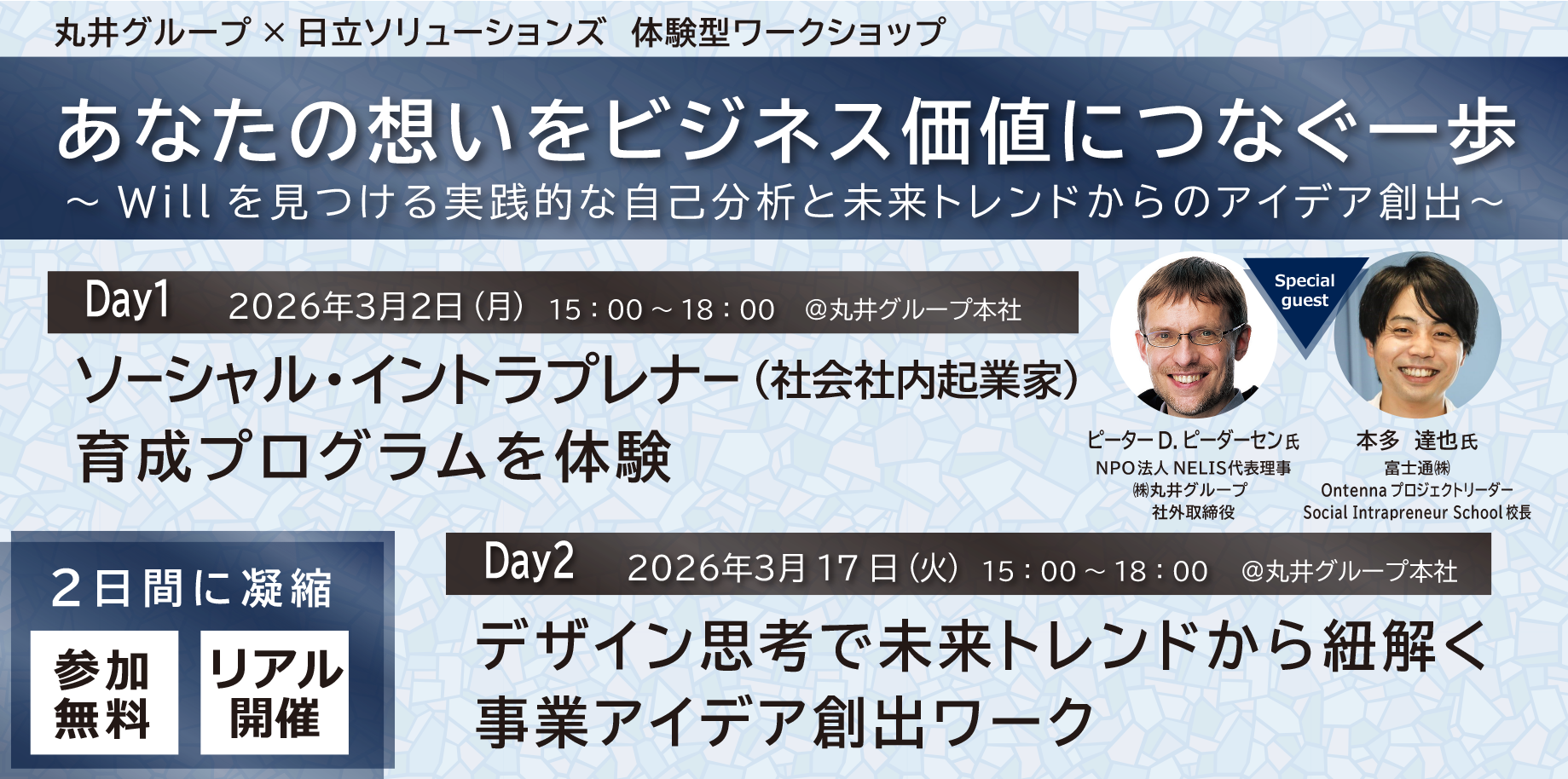

再スタートに当たって決意したこともある。「新井さんの出身地であり創作拠点だった桐生だけに頼るのではなく、全国の工場や職人さんと布づくりをしようと考えました」。山梨県富士吉田市や滋賀県湖南市、福井県鯖江市など日本各地の染織産地を訪ね歩いた。訪れた工場で重視したのは、つくり手である技術者や職人とのコミュニケーションだ。「自分たちがどのようなテキスタイルをつくりたいのかを丁寧に伝えること」を大事にした。

例えば、二重織りにした薄いオーガンジーの間に手作業で羽根を入れていく「羽オーガンジー」。絹織物の産地である富士吉田の工場の高度な技術による作品だが、完成までには技術面以外のハードルを越える必要があった。

「何回か通ってアイデアを伝えても本気にしてもらえず、何年も経過してしまって......。ある時しびれを切らして、『私が羽根を入れますから明日からやらせてください』と伝え、言葉通り翌朝工場に行ったら、本気だったのかと驚かれました。その熱意を買ってくれたのか、それ以来、様々なリクエストにも応えてくれるようになりました」

織りの過程において手作業で羽根を織り込んだ「羽オーガンジー」

|

「NUNO」には様々な表情を見せる「布」たちが所狭しと並べられている

|

洋服やクッションカバーなど最終商品にしたものも提供

|

染織産地を開拓し始めた頃、須藤氏にはもう一つ思いがけない出会いがあった。MoMAのキュレーターがNUNOを訪ねてきたのだ。彼女たちの目的は「日本のテキスタイルに関する展覧会を開きたいので、リサーチを手伝ってほしい」ということ。日本の公共施設などの仕事も手がけ、須藤氏とも面識のあったテキスタイル界の重鎮、シーラ・フィクス氏の推薦で、NUNOをめざしてきたとのことだった。始動した須藤氏にとっては、より多くの産地を訪ねる絶好のタイミングでもあり、彼女たちと各地を巡るようになった。

そして、10年間続けたそのリサーチは、98年開催の「Structure and Surface : Contemporary Japanese Textiles」展へと実を結び、須藤氏を含め、日本の染織作家やメーカーの作品約100点が紹介された。それが日本の産地が海外のデザイナーから注目される一つのきっかけとなり、あるハイブランドのデザイナーは生地を求めて来日し、成田空港から福井県の産地までタクシーを飛ばしたという逸話もあるほど。品質の高さに定評のある日本のテキスタイルは、今やそのマーケットを世界に広げている。

つくる者の責任として環境に配慮する

残った端切れを縫い付けて新しい布によみがえらせたもの

|

様々な挑戦を続けてきた須藤氏が近年意識を向けているのが、サステナブルな布づくりだ。実は、NUNO設立時から「捨てない」主義を貫き、端切れをつなぎ合わせて新しい布に仕立てる「つぎはぎ」シリーズを考案するなど布の再利用に取り組んできた。現在では代表作となっている「紙巻き」も、「捨てない」ことから生まれた。

「ポリエステル高収縮長繊維を使用したタフタ生地の生産工程で織り傷が出てしまったのです。それも1000m。売り物としては致命傷でしたが、これを工場に突き返したら、次はもう自分たちの依頼を受けてもらえないかもしれない。だからといって絶対に捨てられない。悩んだ結果、タフタ生地を8mm幅に裁断。柄状にしてステッチで固定し、レース状の布を作製しました。これが大きなプロジェクトに採用され、すべてを活かすことができました」

また、2016年にはニューヨークのクーパーヒューイット・スミソニアン・デザインミュージアムで開催された「Scraps:Fashion, Textiles, and Creative Reuse」展に参加。これは、先述のMoMAのキュレーターがクーパーヒューイットへと移り、繊維業界から出る大量のゴミに対するメッセージとして企画した展覧会だ。通常はゴミとして廃棄される端切れや廃棄物をデザインに取り入れている3人のデザイナーが紹介された。その一人に選ばれた須藤氏は、蚕が繭をつくる際に最初に吐き出す糸で、太すぎて織物には向かないため廃棄される「キビソ」を使ったテキスタイルなどを発表。ゴミ問題を提起したこの展覧会は2019年まで巡回し、大きな反響を呼んだ。

「10年後、20年後の布の在り方を考えながら、愚直に布づくりをしているだけ」。そう言ってほほ笑む須藤氏は、今改めてサステナブルな布づくりに取り組む必要があると話す。

「特に1990年代は、化学繊維と天然素材を混ぜるなど、リサイクルしにくいハイブリッドなテキスタイルをつくることが主流でした。当時、私もそうしたデザインを手がけていましたから、いま一度つくる者の責任として布づくりを見直しているところです。捨てないことはもちろん、親水性と疎水性の素材は混合しない、石油由来の繊維はケミカルリサイクルしやすいデザインにするなど環境を意識した布づくりを追求していきたいですね」

|

撮影とインタビューは、東京・六本木のアクシスビルにあるNUNOのショップで行いました。ショップ内には色とりどりのテキスタイルが並び、インタビューの最中にもさまざまな布をふんわり広げて見せてくださいました。お話に登場した「羽オーガンジー」や「つぎはぎ」など、豊かな発想から生まれたテキスタイルはいずれも魅力的なものばかり。「布はあまりに身近すぎて意識しないものだけど、自分が着ている服の布はどこでつくられているのか。それを知ることから始めて、布を楽しんでほしい」という読者へのメッセージもいただきました。